『日本の気候変動2025』を公表しました

~様々な分野での気候変動対策にご活用ください~

文部科学省と気象庁は、日本の気候変動について、これまでに観測された結果と将来予測をとりまとめた「日本の気候変動2025 —大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書—」(以下「日本の気候変動

「日本の気候変動2025」とは

「日本の気候変動2025」は、主に日本における気候変動について、温室効果ガス、気温、降水、台風、海水温などの要素ごとに、これまでに観測された結果と将来予測を取りまとめた報告書です。

観測結果については、気象庁がこれまでに観測してきたデータ等に基づく長期間の変化を中心に、その背景なども交えて解説しています。

将来予測については、地球温暖化の進行の程度により結果が異なるため、主に2つのシナリオにおける予測を掲載しています。一つは「パリ協定の2℃目標が達成された世界(2℃上昇シナリオ)」、もう一つは「追加的な緩和策を取らなかった世界(4℃上昇シナリオ)」です。これらの各シナリオにおいて、日本の将来の気温だけでなく各要素がどのように変化するか、その生じ得る状態をまとめて掲載しています。

また、概要版や本編は平易な言葉で書かれており、一般の方々にも気候変動を知るきっかけとしてお読みいただける内容になっています。

「日本の気候変動2025」は、環境省が日本における気候変動影響を取りまとめている「気候変動影響評価」(最新版は令和7年度に公表予定)において、基礎的な科学的知見として活用される予定です。

例えば、こんな情報を掲載しています

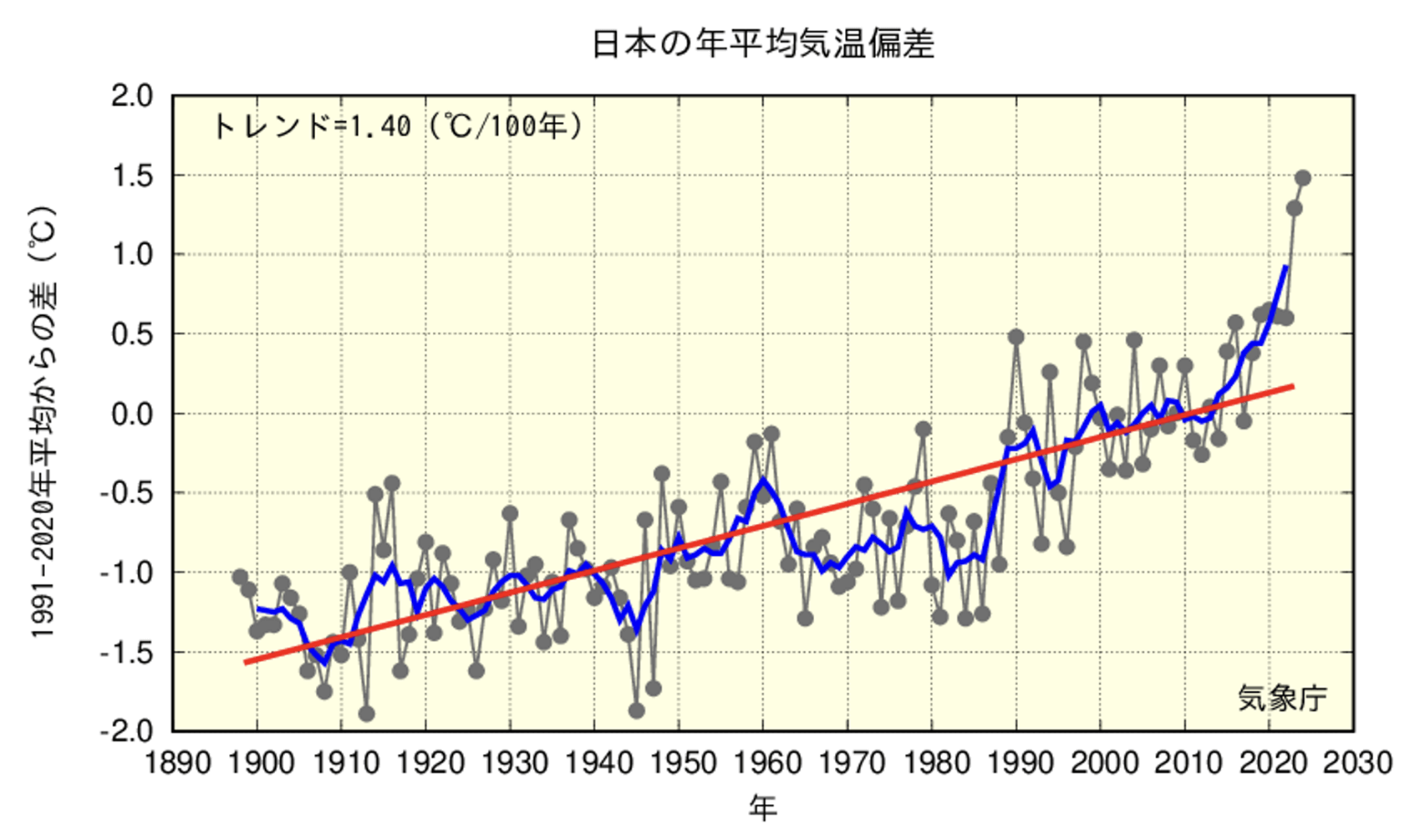

日本の年平均気温は長期的に上昇しており、その上昇率は世界平均よりも高くなっています。これに伴い、国内の真夏日、猛暑日、熱帯夜等の日数が増加している一方、冬日の日数は減少しています。

※真夏日:日最高気温が30℃以上の日

猛暑日:日最高気温が35℃以上の日

熱帯夜:夜間の最低気温が25℃以上のことを指しますが、ここでは日最低気温が25℃以上の日を見ています

冬日:日最低気温が0℃未満の日

昔と比べ変化を感じられている方も多いのではないでしょうか。下のグラフを見ると、2023年と2024年の日本の年平均気温偏差が突出して高かったことも分かります。

「日本の気候変動2025」では、このような情報をグラフ等で示しながら記載しているほか、「日本の気温上昇が世界平均よりも大きいのはなぜか?」といった背景情報や参考情報も記載しています。

細線(黒):各年の平均気温の基準値からの偏差、太線(青):偏差の5年移動平均値、直線(赤):長期変化傾向。 基準値は1991〜2020年の30年平均値。

出典:文部科学省及び気象庁「日本の気候変動2025」

では、将来の予測はどうでしょうか。

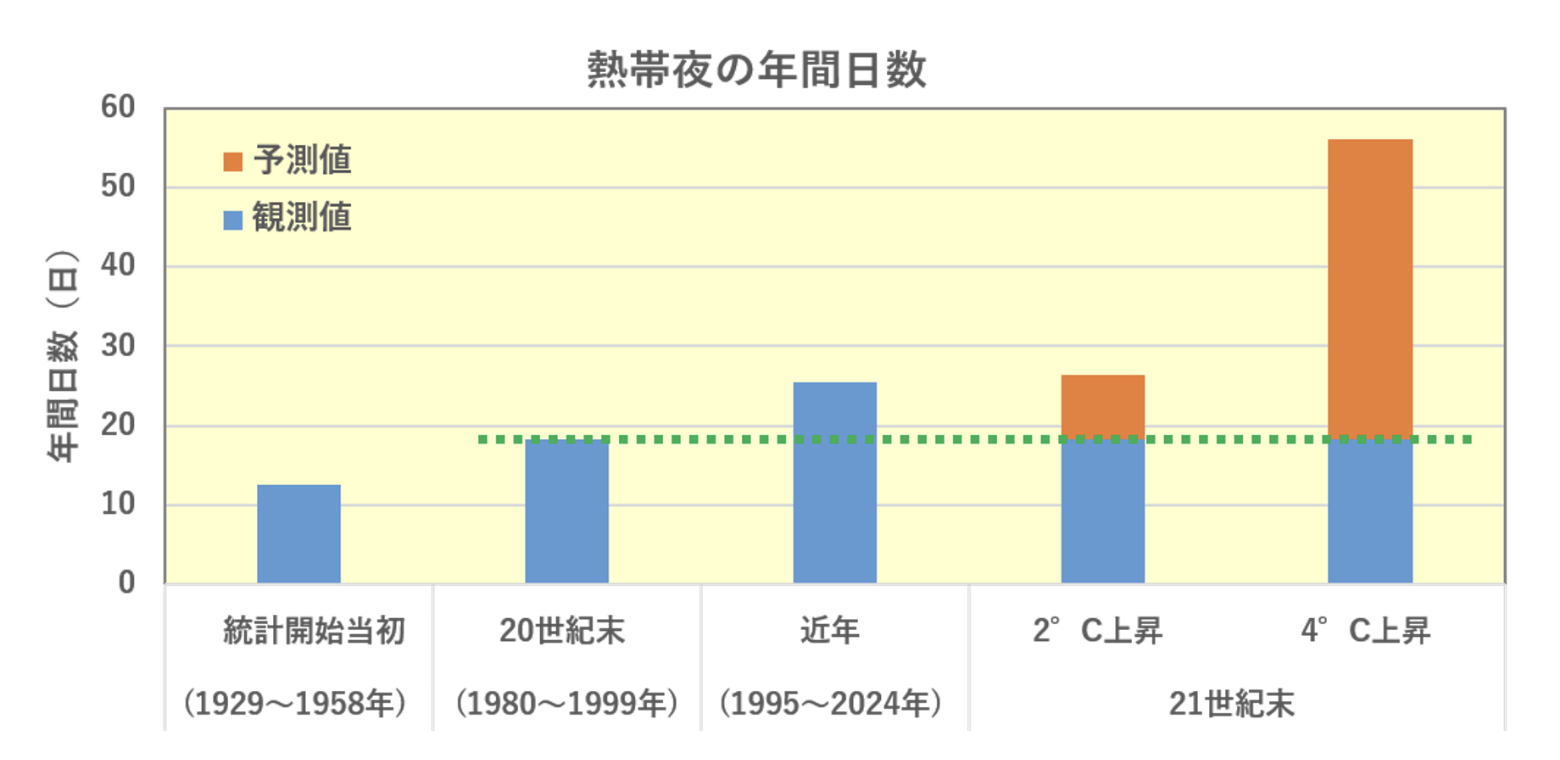

日本の平均気温は上昇し、多くの地域で猛暑日や熱帯夜の日数も増加すると予測されています。例えば、熱帯夜の発生日数は21世紀末には2℃上昇シナリオで26.4日、4℃上昇シナリオでは56.2日にまで増加する予測となっています(いずれも全国平均)。

つまり、2℃上昇シナリオでも1年のうちの約1か月相当、4℃上昇シナリオでは1年のうちの約2か月相当の日が熱帯夜発生日で占められることになります。グラフで過去からの変化を見ると、4℃上昇シナリオでは一気に日数が増えていることが分かります。

青棒:観測値、橙棒:予測値、緑線:20世紀末における観測値を示す。

21世紀末の値は、20世紀末の観測値(緑線)に予測値を加算したもの。

出典:文部科学省及び気象庁「日本の気候変動2025」

「日本の気候変動2025」では、このような観測結果と将来予測の情報を、気候(気温、雨、雪、台風など)や海洋(海水温、海面水位、海氷、高潮・高波、海洋酸性化、海洋貧酸素化など)について掲載しています。さらに、大気中温室効果ガス濃度の観測結果のほか、コラムとして、さくらの開花や水災害、IPCCの排出シナリオといった話題も掲載しています。

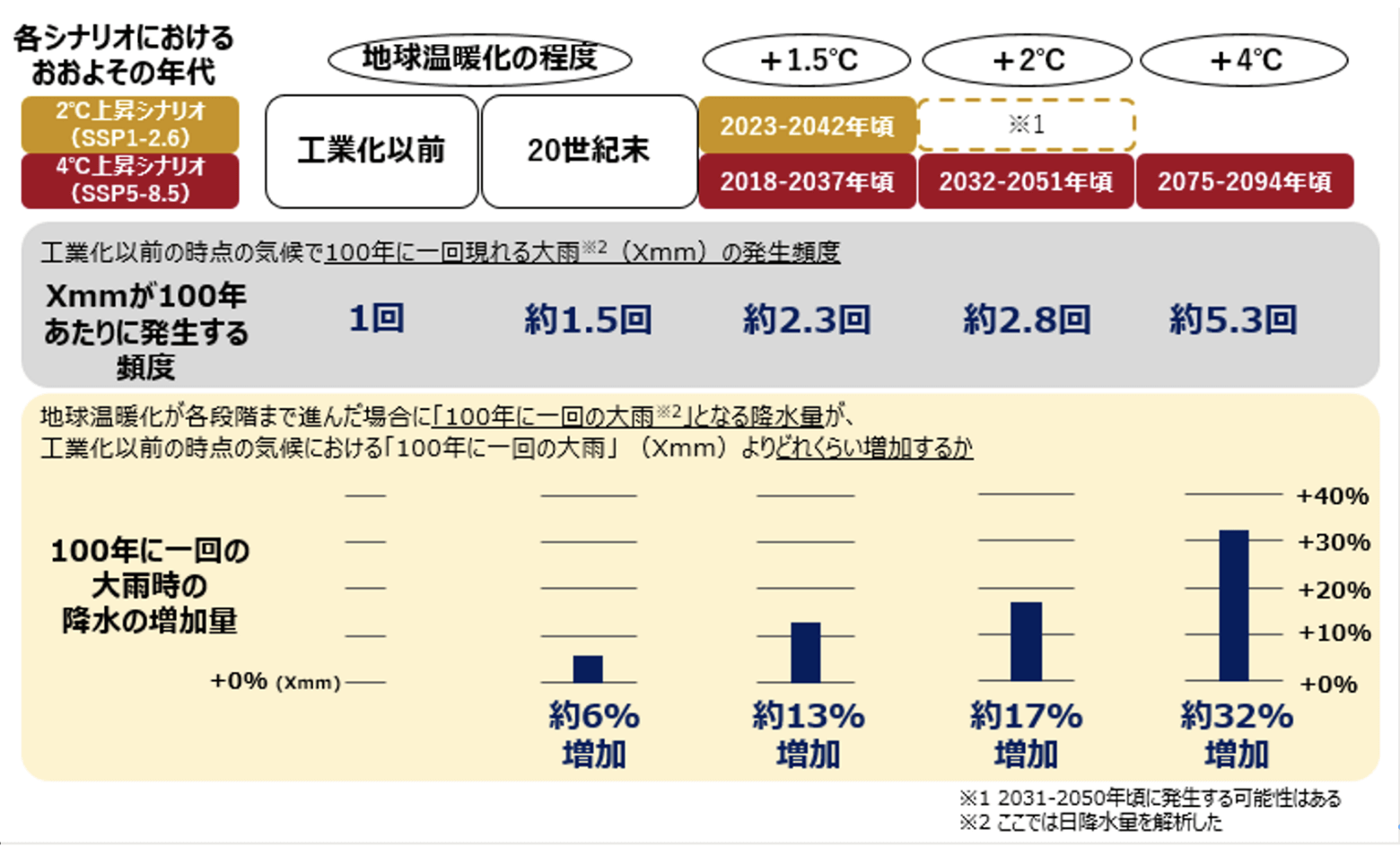

新たに掲載した情報「100年に一回の極端な大雨や高温」

近年、国内の各地で大雨による災害が発生しており、気象庁の観測データからは、1時間降水量80mm以上などの強い雨の発生頻度が1980年頃と比較して2倍程度に増えているとの解析結果が得られています。

今後、地球温暖化が進むにつれて、100年に一回、50年に一回などの極めてまれに起こる大雨の頻度や強度がどのように変わるか、「日本の気候変動2025」で新たな情報として掲載しています。

工業化以前の時点の気候で100年に一回の頻度で現れる大雨(日降水量X mmとします)は、地球温暖化が進み世界平均気温が2℃上昇した世界では100年に約2.8回の頻度に増加すると予測されています。世界平均気温が4℃上昇した世界では更に頻度が増えて、100年に約5.3回となる予測です。

また、日降水量X mmの大雨の頻度が増えて100年に一回ではなくなるということは、100年に一回の頻度で発生する大雨はX mmよりも更に強い雨になると考えられます。

世界平均気温が工業化以前より2℃上昇した世界及び4℃上昇した世界では、100年に一回発生する大雨の降水量はそれぞれ約17%及び約32%増加すると予測されています(いずれも日本国内の平均値。)。

この情報は、今後の極端な大雨の発生頻度や強度の増加を考慮したインフラ整備や、高温の発生頻度や強度の増加を踏まえた施策の検討等に利用されることが期待されます。特に、極端な大雨による災害への備えといった防災面における気候変動対策に重要な情報であり、効果的に利用していただきたいと考えています。

新たに掲載した情報「海洋の貧酸素化」

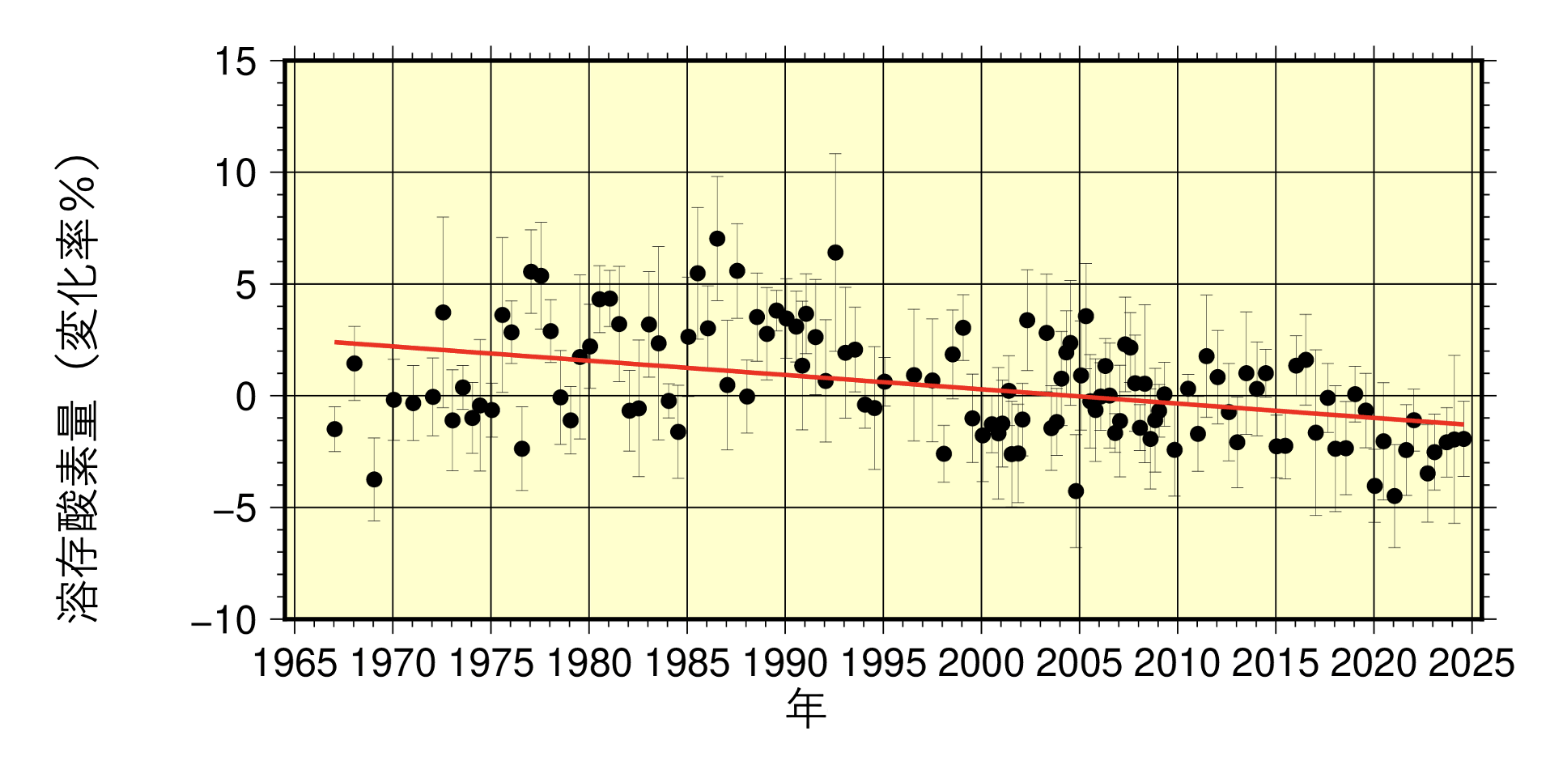

黒丸:1991-2020年を基準とした日本南方海域(東経137度、北緯20~25度平均)における溶存酸素量(深度0~1000 m)の変化率、直線(赤):長期変化傾向。

出典:文部科学省及び気象庁「日本の気候変動2025」

海水中に溶け込んでいる酸素の量(溶存酸素量)の減少は世界の多くの海域で観測されており、「貧酸素化」と呼ばれています。地球温暖化に伴う海水温の上昇が貧酸素化の原因であると考えられています。

酸素はほとんどの海洋生物にとって生存に必要不可欠であるため、貧酸素化は水温上昇や海洋酸性化とともに、気候変動が引き起こす海洋生態系へ影響を与える三大ストレスに挙げられています。「日本の気候変動2025」では、新たに日本周辺の海洋中の溶存酸素量の長期変化傾向を掲載しました。

気象庁が海洋気象観測船で長期間にわたり実施してきた海洋観測で得られたデータから日本南方海域における溶存酸素量の状況を調査した結果、10年あたり0.5~0.6%低下していることが明らかになりました。この溶存酸素量の減少は、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が報告した世界平均と同程度かそれ以上の速さです。また、将来においても、2℃上昇シナリオ及び4℃上昇シナリオの両方で、溶存酸素量が21世紀末まで減少し続けると予測されています。

より分かりやすくまとめた資料・普及啓発用コンテンツもあります

気候変動に初めて触れる方や普及啓発に取り組む方から、「何から勉強したらいいか」「周囲にどう伝えたらいいか」という声をいただくことがあります。

「日本の気候変動2025」では、より多くの人に気候変動を身近なものとして知っていただくため入門編の資料も用意しています。

これらを用いて自ら普及啓発を行う際などにも活用いただけるように、パワーポイント形式のスライドや、画像ファイル、数値データなどの素材も掲載していますので、ご活用いただければ幸いです。

また、より身近な地域の気候変動に関心を持っていただくきっかけとして、都道府県別の情報を掲載した都道府県別リーフレットも用意しています。まずは興味のあるテーマの解説動画や、ご自身に関連のある都道府県のリーフレットをご覧ください。

おわりに

2024年の世界平均気温は観測史上最高となり、工業化以前より1.55℃高かったと発表されました(世界気象機関(WMO)報道発表)。単年でのみではありますが「初めて1.5℃を超えた年」となります。

ただし、気候変動は通常、数十年以上の長期間にわたって続く気候状態の変化と定義されており、WMOのサウロ事務局長も「単年で1.5℃を超えたからといってパリ協定の長期気温目標を達成できなかったことにはならない」と強調しています。このため、グテーレス国連事務総長は「最悪の事態を回避する時間はまだ残されている」としながらも「今すぐに行動を起こさねばならない」と強く訴えています。

それとともに、気候変動に伴い増加するリスクへの備えや対策もますます必要になっています。効果的、効率的な気候変動対策を取るための基礎情報として、「日本の気候変動2025」をぜひご活用ください。