日本の気候に起きている変化とその影響(2024年版)

今年の夏も暑い日が多くなっています。また、7月には東北地方などで大雨による災害が発生しましたが、毎年どこかで大雨等による災害が発生したというニュースが聞かれるようになってきています。

こうした日常生活で感じる変化の背景には地球規模で進行する温暖化が影響している可能性があり、変化の緩和や変化した気候への適応といった対策を取るためには、長期的な実態と見通しが欠かせません。

そこで、気象庁で観測したデータから見える変化と、対策を取るために必要な将来の予測についてご紹介します。

気温の上昇

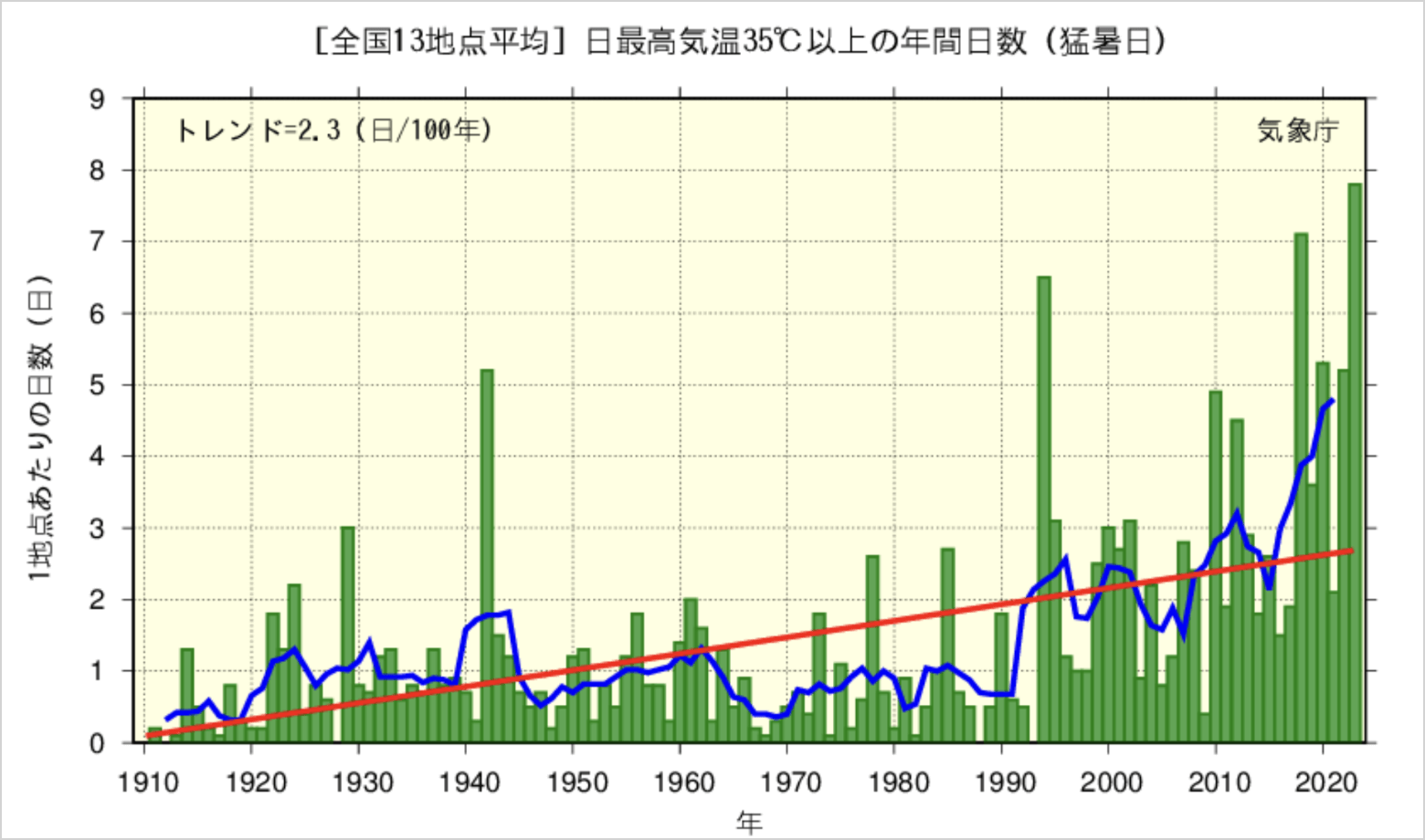

棒グラフ(緑):各年の年間日数(全国13地点における平均で1地点あたりの値)、

折れ線(青):5年移動平均値、直線(赤):長期変化傾向。

出典:気象庁HP – 大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化

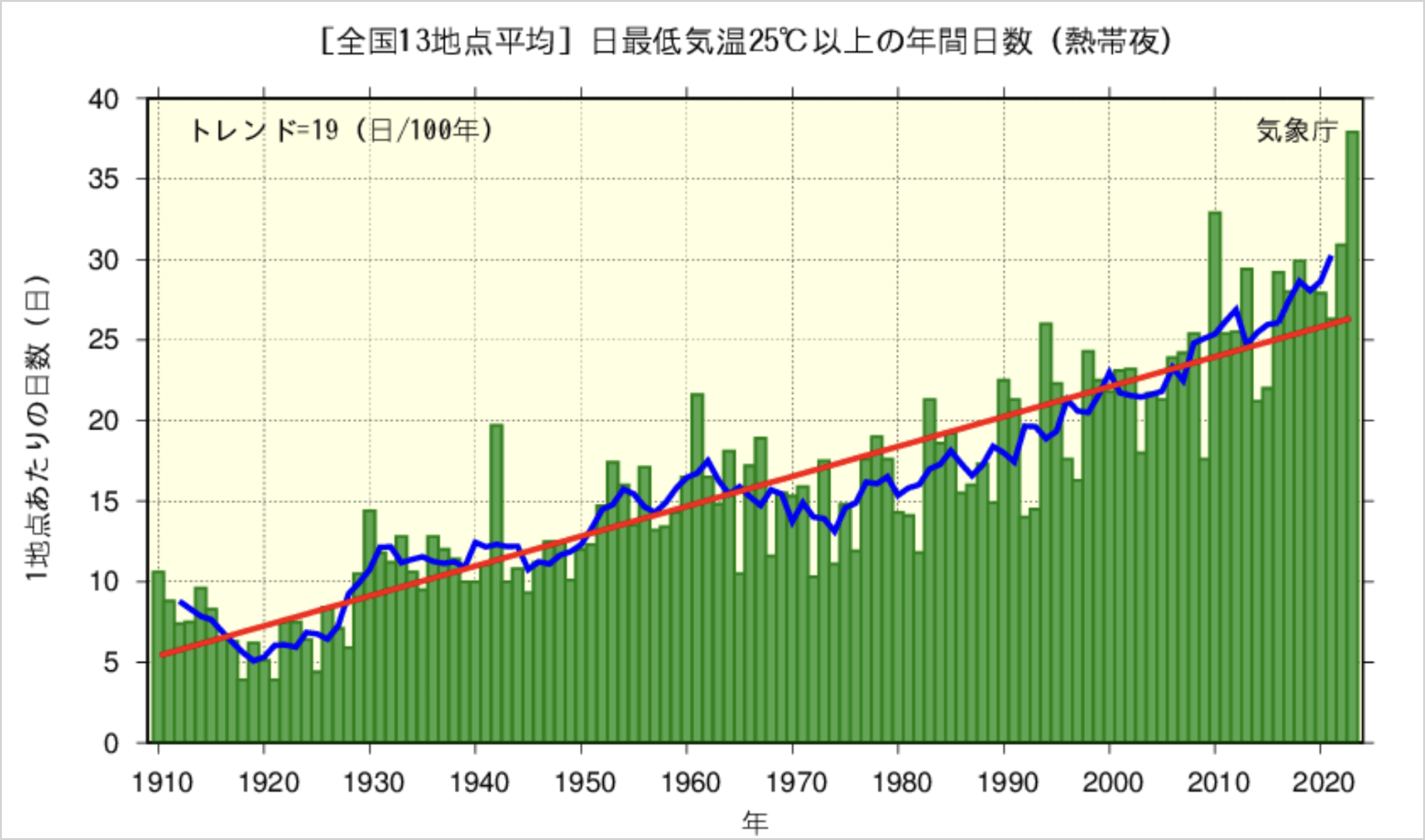

棒グラフ(緑):各年の年間日数(全国13地点における平均で1地点あたりの値)、

折れ線(青):5年移動平均値、直線(赤):長期変化傾向。

出典:気象庁HP – 大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化

2023年の日本の年平均気温は、観測史上最高となりました。

『気候変動への適応って必要ですか? ~「緩和」と「適応」2つの気候変動対策について~』のトピックにもあるように、日本の年平均気温は、様々な変動を繰り返しながら長期的には100年あたり1.35℃の割合で上昇していて、これは、世界平均気温の上昇率より大きい値となっています。

「1.35℃の上昇」はどのように理解すればいいでしょうか。この上昇は過去から現在までの期間の平均的な気温変化を示しており、日々起きる寒暖差などの変動が長期的に高温側に偏ることを意味します。こうした変化は極端な現象の発生にも影響し、より高温側に偏ることで猛暑日や熱帯夜などを発生しやすくします。

実際に、全国の猛暑日(日最高気温35℃以上の日)の年間日数は増加しており、その割合は100年あたりでは2.3日の増加ですが、特に近年の増加が顕著にみられます。また、熱帯夜(夜間の最低気温が25℃以上のことを指しますが、観測データで長期変化傾向を見る際には日最低気温25℃以上の日をカウントしています)は、100年あたり19日も増加しています。

これらの変化は、都市化の影響が比較的小さい地点のみの結果ですので、東京や大阪などの大都市では都市化による気温上昇がプラスされて、気温や猛暑日日数等が更に大きく上昇・増加していると考えられます。

大雨の増加

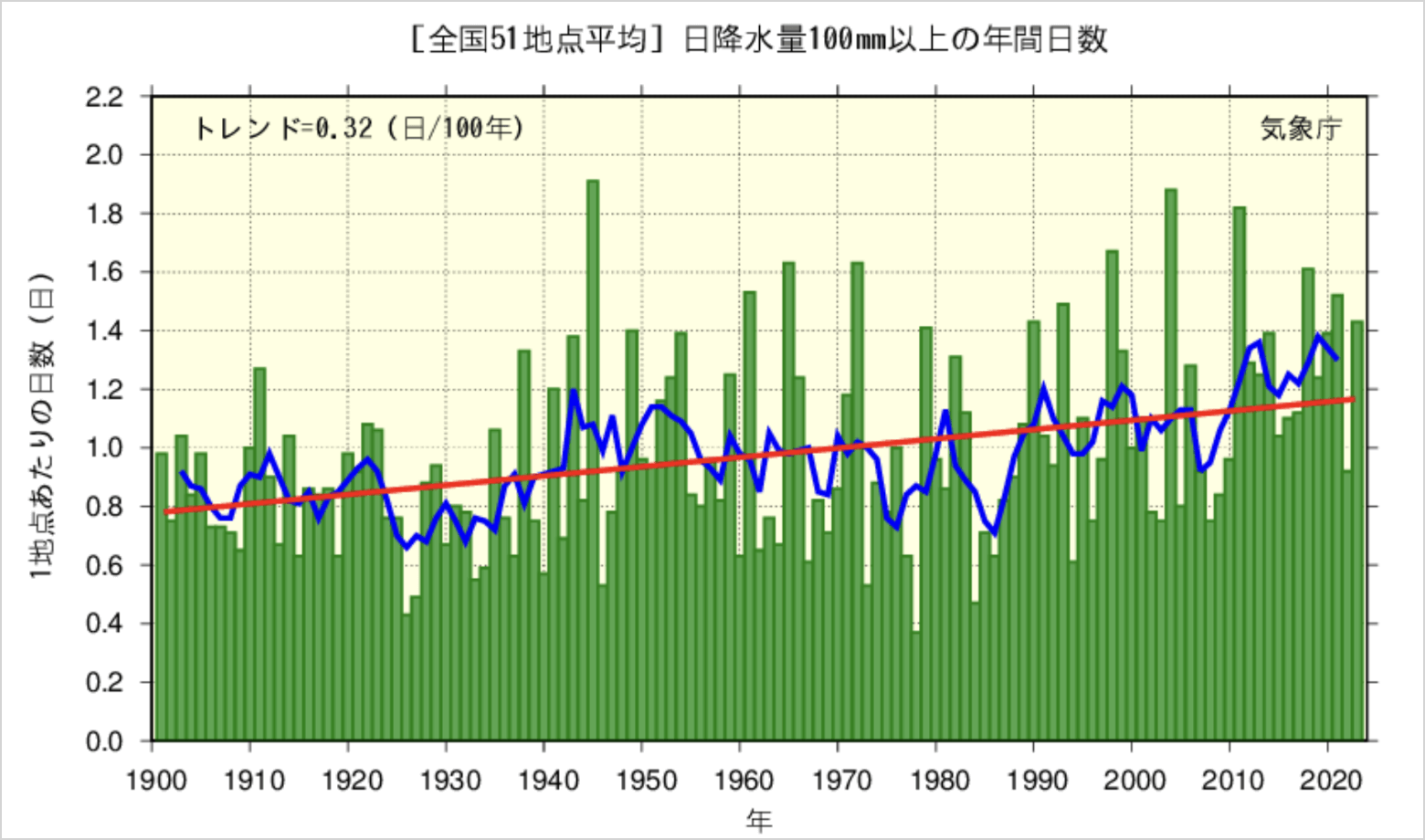

棒グラフ(緑):各年の年間日数(全国51地点における平均で1地点あたりの値)、

折れ線(青):5年移動平均値、直線(赤):長期変化傾向。

出典:気象庁HP – 大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化

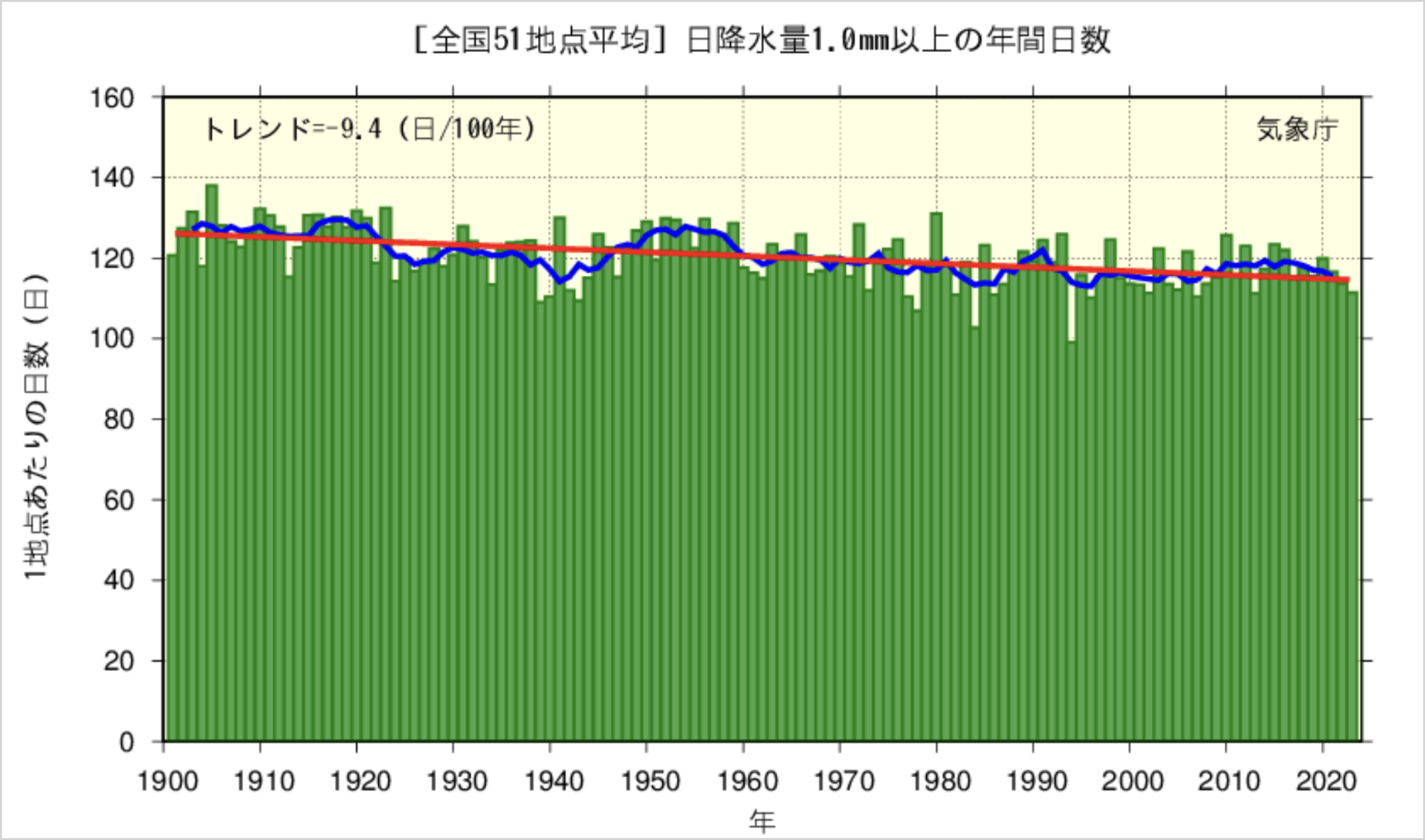

棒グラフ(緑):各年の年間日数(全国51地点における平均で1地点あたりの値)、

折れ線(青):5年移動平均値、直線(赤):長期変化傾向。

出典:気象庁HP – 大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化

気温が高くなることで、雨の降り方も変化してきています。

気象庁の観測地点における1901年以降の観測データでは、1日の降水量が100ミリ以上という大雨を観測した1地点あたりの日数は、増減を繰り返しながらも100年あたり0.32日の割合で増加しています。ただし、大雨以外の雨の降る日数自体も増えているのかというと、そうではなく、雨の降った日数(1日に1ミリ以上の降水量が観測された1地点あたりの日数)は100年あたり9.4日の割合で減っています。これは、雨の降り方が極端になってきていることを示しています。

また、短時間に降る強い雨の頻度や強度の増加も観測されています。アメダスの観測で捉えた1時間降水量50ミリ以上となる非常に激しい雨や、80ミリ以上の猛烈な雨といった短時間の強い雨の年間発生回数は、1980年頃と比較してそれぞれ増加しており、より強い雨ほど頻度の増加率が高くなっています。年最大日降水量も増加傾向が現れており、これは、大雨の強度も増加していることを示しています。(気象庁HP – 大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化 参照)

このような雨の降り方の変化も、気温の上昇によるものであると考えられています。空気には、「気温が高くなるほど水蒸気を多く含むことができる」という性質があります。このため、気温が高くなると、より多くの水蒸気が大気中にため込まれ、雨として降るまでの時間が長くなることとなり、その結果として、降水の回数が減る一方で、一度の大雨がもたらす降水量は多くなるのです。

他にもこんな変化が見られています

気温や雨以外にも、日本の気候には様々な変化が見られています。

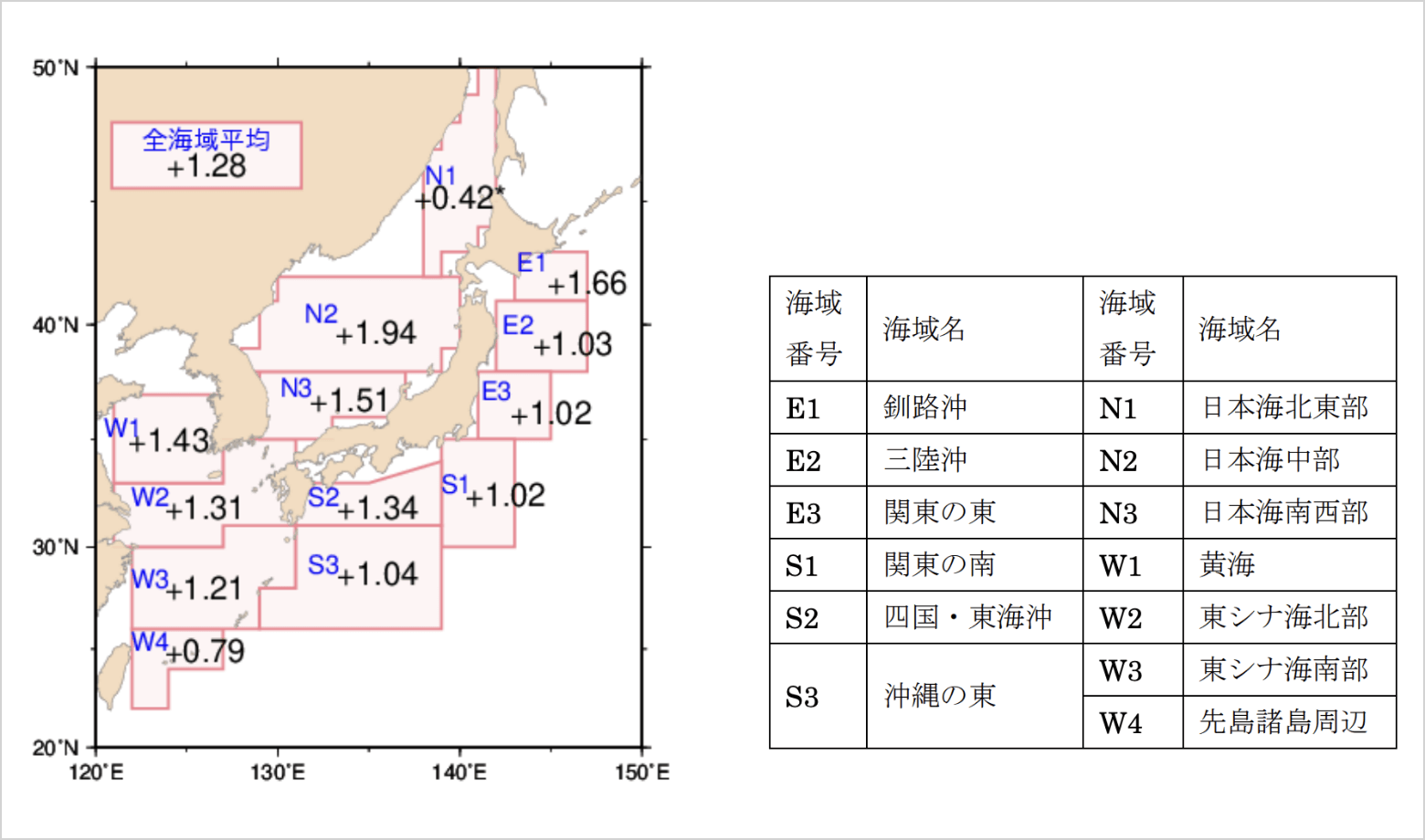

1900~2023年の上昇率を示す。上昇率の数字に印がない場合は、信頼水準99%以上で有意な変化傾向があることを、「∗」が付加されている場合は信頼水準95%以上で有意な変化傾向があることを示す。

出典:気象庁HP – 気候変動監視レポート

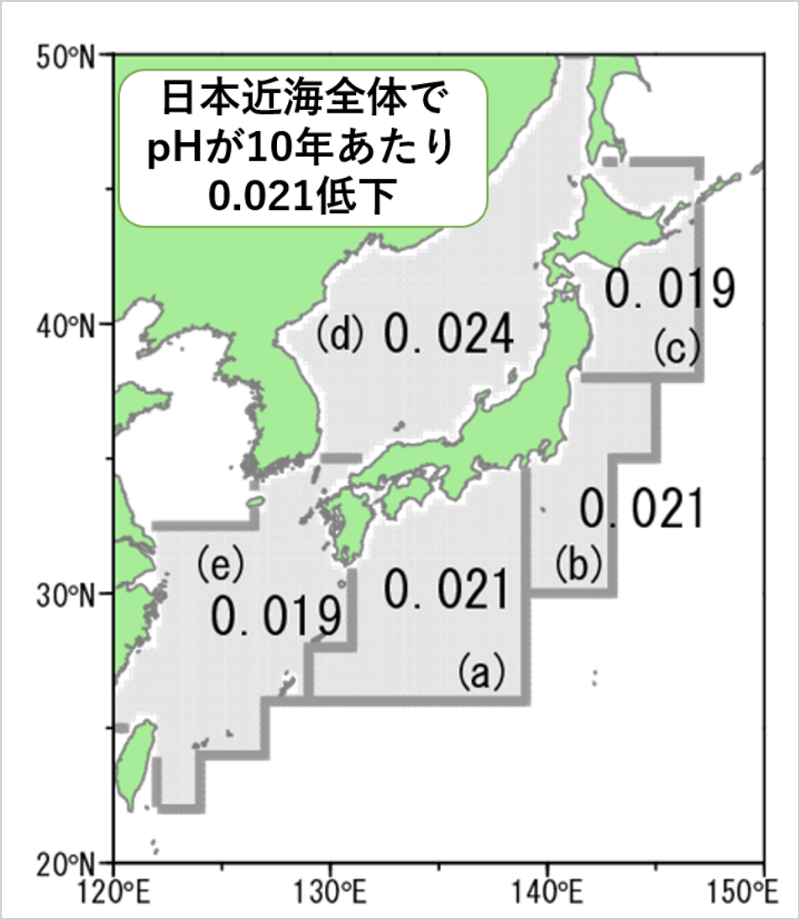

現場水温における pH の値の10年あたりの低下速度。pHの低下は酸性化が進行したことを示す。

出典:気象庁HP – 表面海水中のpHの長期変化傾向(日本近海)の図を一部改変

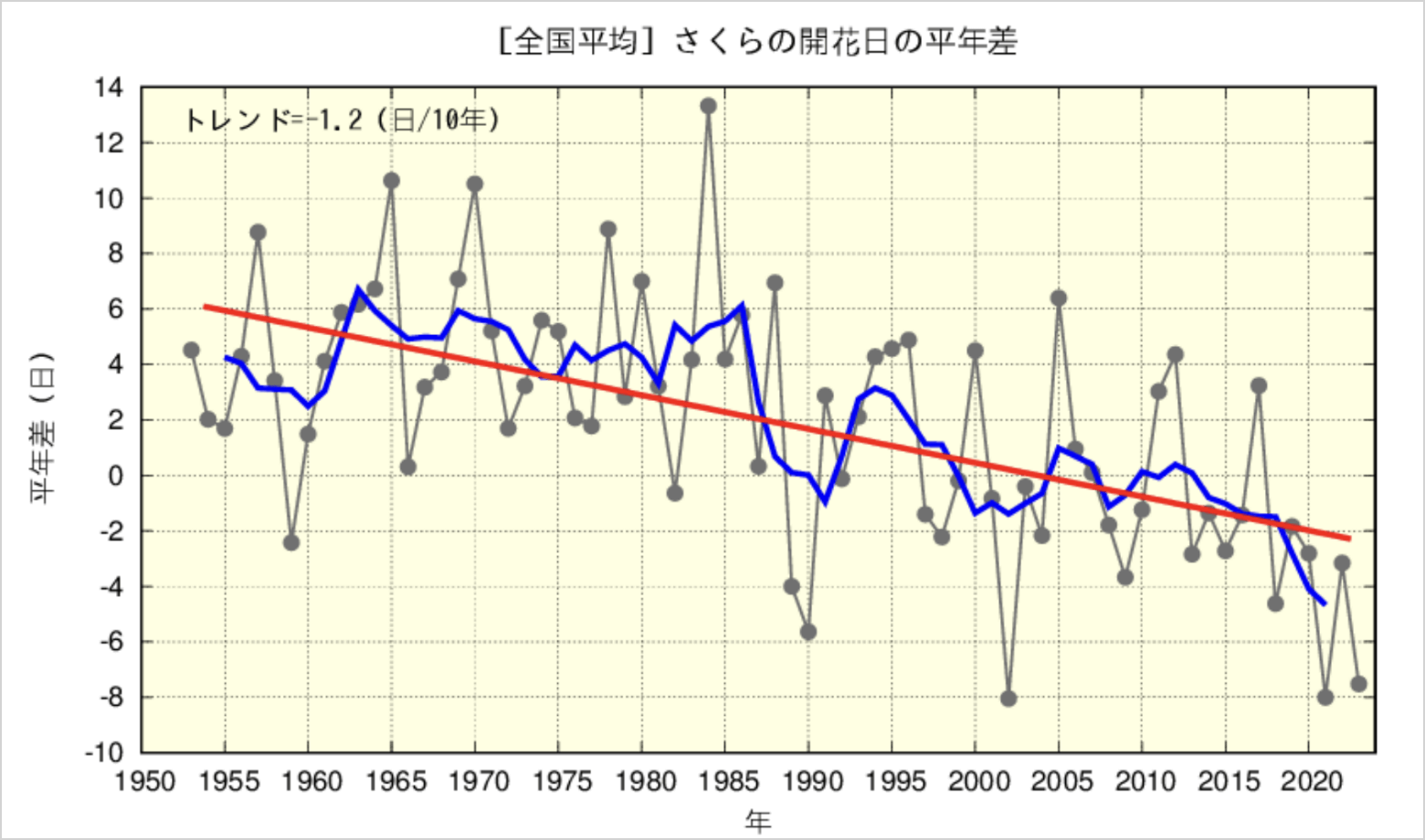

折れ線(黒):平年差(全国58地点で現象を観測した日の平年値(1991~2020年の平均値)からの差を全国平均した値)、

折れ線(青)の:平年差の5年移動平均値、直線(赤):長期変化傾向。

出典:気象庁HP – 気候変動監視レポート

これらの詳細は、気象庁が公表している「気候変動監視レポート」で最新情報をまとめていますので、ご覧ください。

将来の予測

これまでにご紹介してきたような気候の変化による災害の増加等の懸念に対応するためには、今後の変化の予測を踏まえた気候変動対策を取ることが重要となります。そこで、ここからは、気温や大雨の将来変化の予測をご紹介します。

気候の将来の変化は、これから地球温暖化がどれだけ進むかによって変わってきます。人間活動による温室効果ガス等の排出量や、土地の利用状況などに応じて複数のシナリオが設定され、それをもとに、将来の気温や大雨等の変化を計算しています。

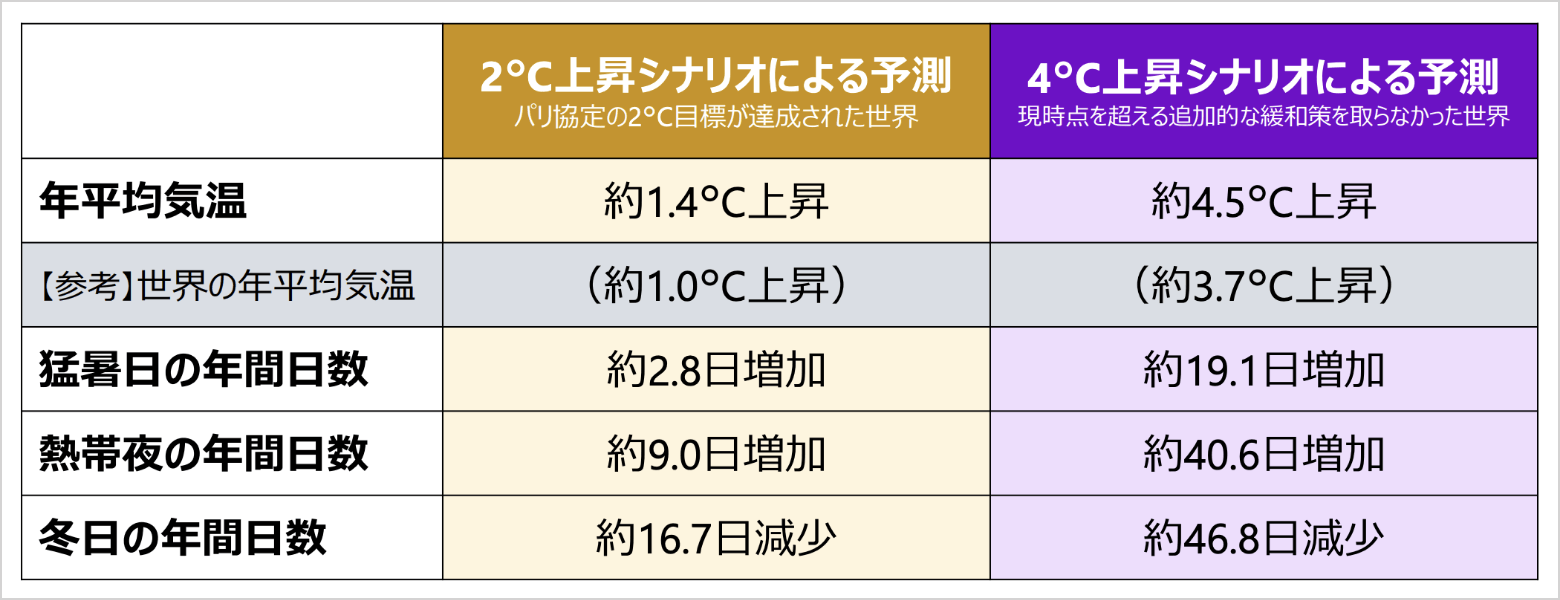

気象庁では、追加的な緩和策を取らずに二酸化炭素等の温室効果ガスの排出が高いレベルで続き、21世紀末の世界平均気温が工業化以前と比べて約4℃上昇した場合(4℃上昇シナリオ)と、21世紀末の世界平均気温の上昇を工業化以前と比べて約2℃に抑え、パリ協定の2℃目標が達成された場合(2℃上昇シナリオ)の2つのシナリオについての予測を行っています。

※ここで用いる4℃上昇シナリオ、2℃上昇シナリオはそれぞれ、気候変動に関する政府間パネル(IPCC) 第5次評価報告書(AR5)で用いられたRCP(代表的濃度経路)シナリオのうち、RCP8.5とRCP2.6シナリオにそれぞれ対応しています。

世界の気温の上昇に伴い、日本でも気温上昇が予測されています。これにより、21世紀末には4℃上昇シナリオで、猛暑日が約20日、熱帯夜は約40日増加する(いずれも20世紀末からの増加日数の全国平均)という予測結果が出ています。一方、2℃上昇シナリオにおいても猛暑日や熱帯夜の日数が増加すると予測されていますが、増加日数は4℃上昇シナリオに比べれば少ないです。このように、いずれのシナリオでも気温が上昇し、猛暑リスクが増加すると予測されますが、温室効果ガスの排出量に応じて上昇量や増加量に違いがあります。

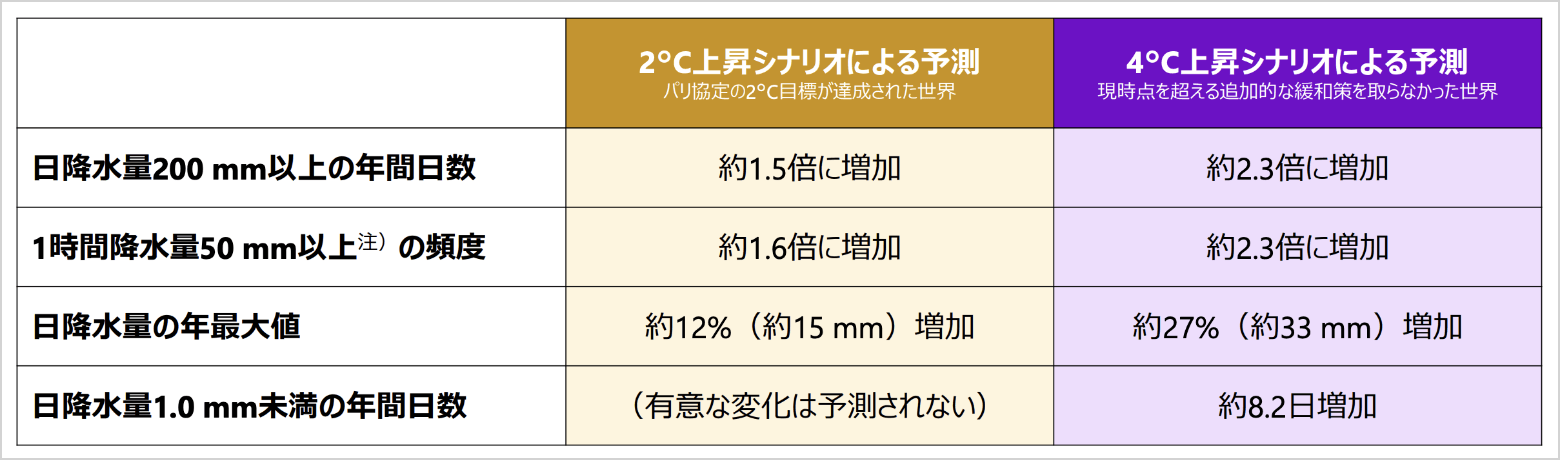

注)1時間降水量50 mm以上の雨は、「非常に激しい雨(滝のように降る)」とも表現されます。傘は全く役に立たず、水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなるような雨の降り方です。

大雨についても、21世紀末には4℃上昇シナリオでは、国内のすべての地域及び季節において1日の降水量が200ミリ以上という大雨や、1時間あたり50ミリ以上の短時間の強い雨の頻度が増加し、ともに全国平均では20世紀末の2倍以上の年間発生頻度になると予測されています。一方、2℃上昇シナリオでは、20世紀末の1.5倍以上に増加すると予測されています。このように、いずれのシナリオでも大雨の頻度や強度が増大し、豪雨災害のリスクが一層増加すると予測されますが、温室効果ガスの排出量に応じて増加率に違いがあります。

おわりに

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第6次評価報告書は、人間の活動が温暖化を引き起こしていることは「疑う余地がない」と初めて明記しました。また「人為起源の気候変動は世界中の全ての地域で、多くの気象及び気候の極端現象に既に影響を及ぼしている」とも述べています。これは日本も例外ではなく、今回ご紹介したような気候の変化が実際に見られています。今後の気候変動に伴い増加するリスクに備え、効果的、効率的な気候変動対策を推進するために、気象庁では今後も、気候変動の監視・予測情報の充実・強化と情報発信に努めてまいります。