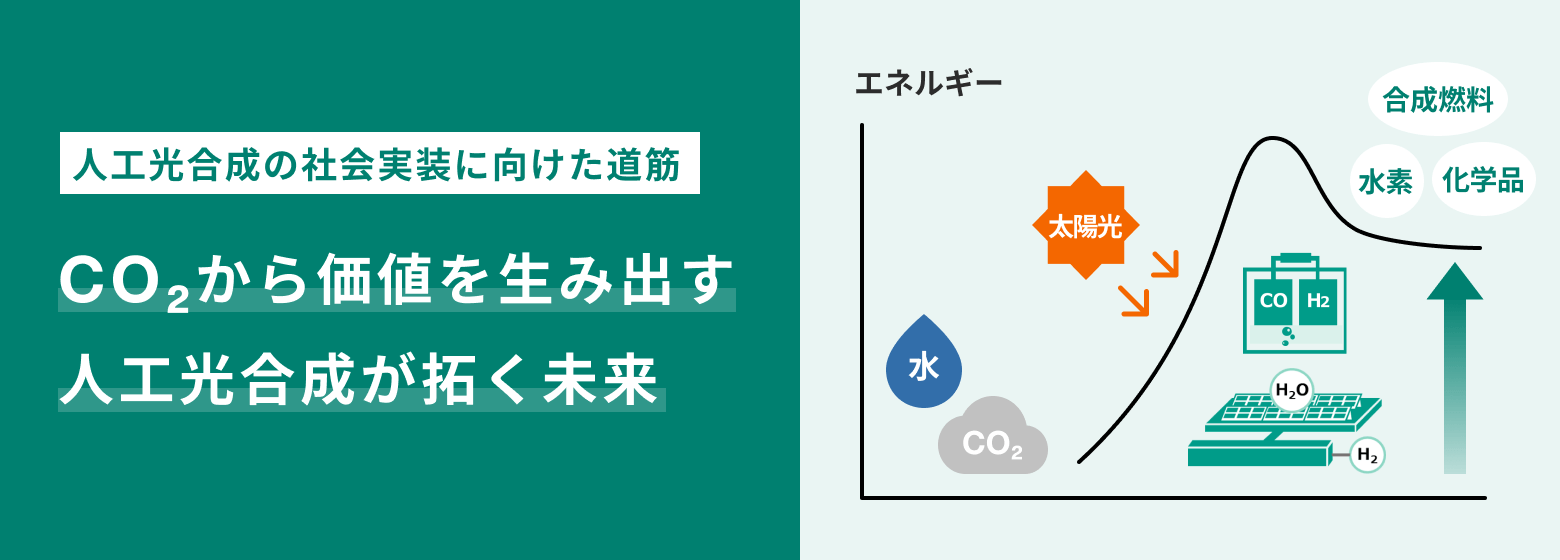

CO2から価値を生み出す 人工光合成が拓く未来

はじめに

太陽光のエネルギーを利用して水・二酸化炭素(CO2)から燃料や化学製品を生み出す「人工光合成」技術。環境省は、ネット・ゼロの達成、さらにはカーボン・ネガティブに資する技術として、この人工光合成の社会実装までの道筋を示すロードマップを作成し、本年9月に公表しました。

ネット・ゼロ社会の実現にも寄与する人工光合成について、浅尾環境大臣からのメッセージと、人工光合成が拓く未来の社会イメージをご紹介します。

浅尾環境大臣からのメッセージ

鳥が空を飛ぶ姿を見て、人間は同じように空を飛びたいと思い、やがて飛行機を作り、空を飛べるようになりました。星空を見て、人間はいつか月に立ちたいと思い、アポロ計画によって月に立つことができました。夢を形にして、人類は発展してきました。

いま人類が直面している最大の課題は、二酸化炭素の増加による気候変動です。その解決のヒントは、植物にあります。太陽光、水と二酸化炭素から生命を育む営み。その叡智を人類の技術で再現しようとする挑戦こそ、人工光合成です。

人工光合成は、太陽光のエネルギーを用いて水、二酸化炭素から燃料や化学品をつくり出す革新的な技術です。これはネット・ゼロ、ひいてはカーボン・ネガティブを実現する切り札となりうる希望の光です。もちろん課題は少なくありません。しかし、未来の世代のために、必ずや実現できる夢だと私は確信しています。

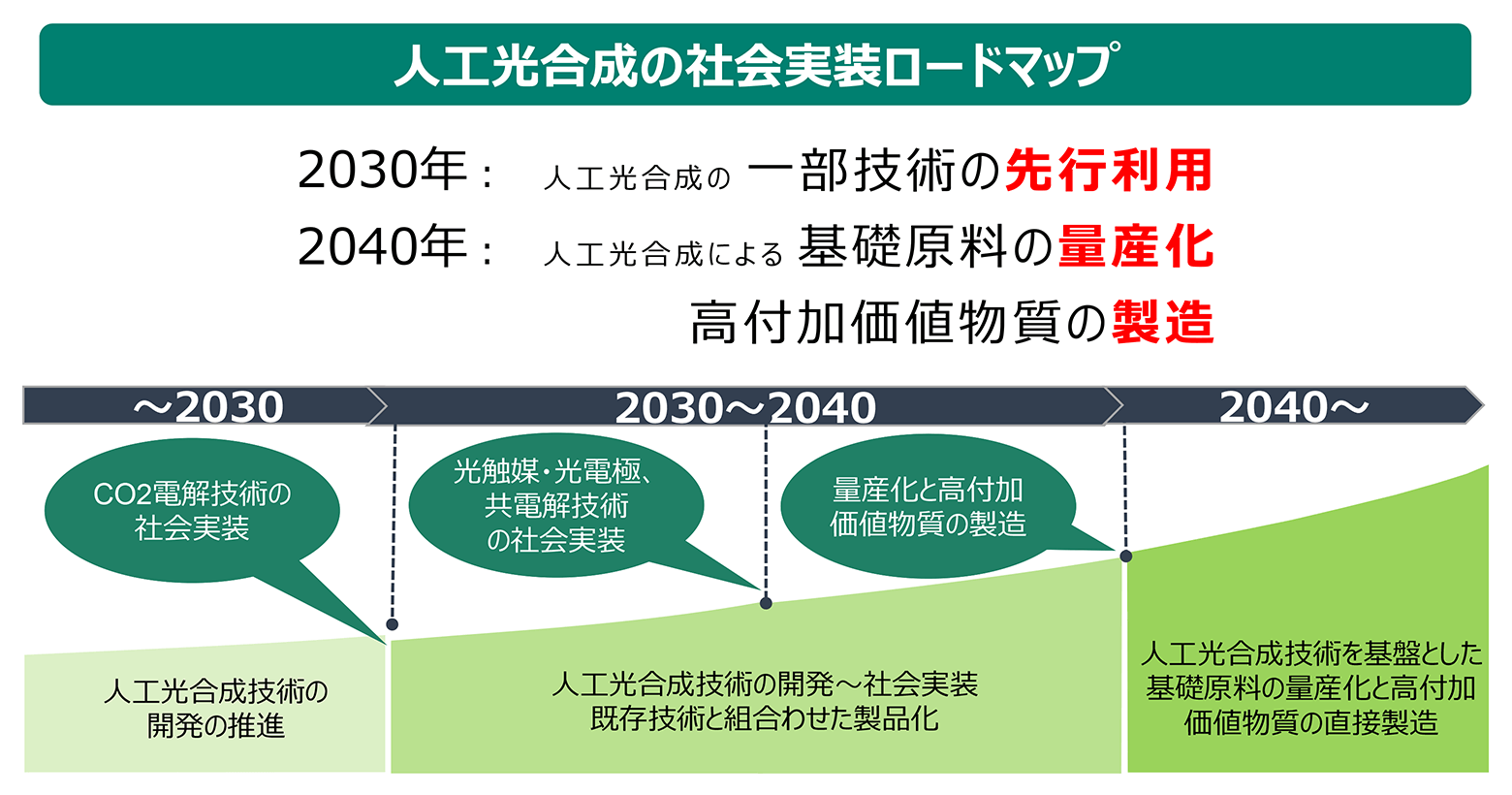

その道筋を描いたのが、このたび策定した「人工光合成の社会実装ロードマップ」です。2030年に先行的に利用を開始し、2040年には基礎原料の量産化、さらには持続可能な航空燃料等の高付加価値物質の製造を目指します。

このロードマップは、未来への扉を開く確かな第一歩です。私はこの挑戦の先頭に立ち、力強く取組を進めてまいります。そして、次の世代で夢を実現し、地球規模の課題を解決します。

2025年10月3日 環境大臣 浅尾 慶一郎

人工光合成の意義と可能性

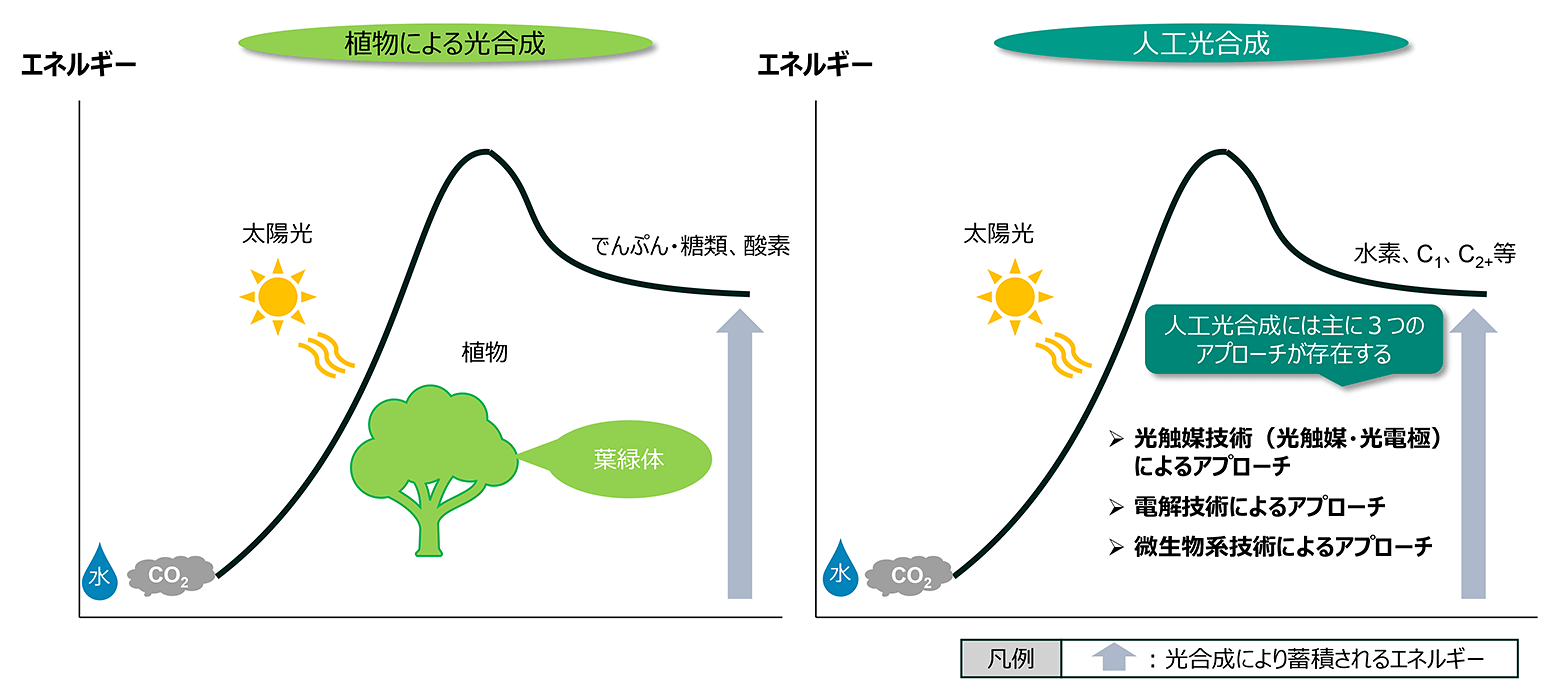

光合成は、植物が太陽光を利用して水と二酸化炭素から栄養(デンプン等)をつくり、酸素を放出する自然の仕組みです。数十億年前からこの作用により地球上には膨大な量の有機物がつくられ、一部は地中に閉じ込められて石油や石炭、天然ガスといった化石資源になりました。私たちは長い年月をかけて蓄えられたこの資源を急速に消費し、大量の二酸化炭素を放出しています。その排出量は、自然の光合成が毎年吸収できる量を大きく上回り、地球の炭素循環のバランスを崩してしまっています。

このため、まずはエネルギー利用の効率化や再生可能エネルギーの導入などを通じて、二酸化炭素の排出そのものを減らしていくことが何より重要です。しかし、排出をゼロにすることは難しい分野もあります。そこで注目されているのが「人工光合成」です。これは自然の仕組みをお手本に、人間がつくり出した技術で、太陽光をエネルギーとして使い、水や二酸化炭素を原料に水素や燃料、化学品をつくります。光触媒技術に加え、電解技術によるアプローチなどさまざまな方法が開発されており、二酸化炭素そのものを資源として循環させることが可能になります。

つまり、自然の光合成が地球の生命を育んできた仕組みだとすれば、人工光合成は人類が化石資源利用によって生じた二酸化炭素を循環に戻し、持続可能な社会を実現するための新しい挑戦といえます。

出典:人工光合成の社会実装ロードマップ(6ページ)

人工光合成技術について

人工光合成とは、太陽光のエネルギーを利用して、水・CO2から燃料や化学品等を生成する技術の総称です。

人工光合成の技術にはいくつか種類がありますが、ここでは代表的な「光触媒/光電極」と「CO2電解/共電解」についてご紹介します。

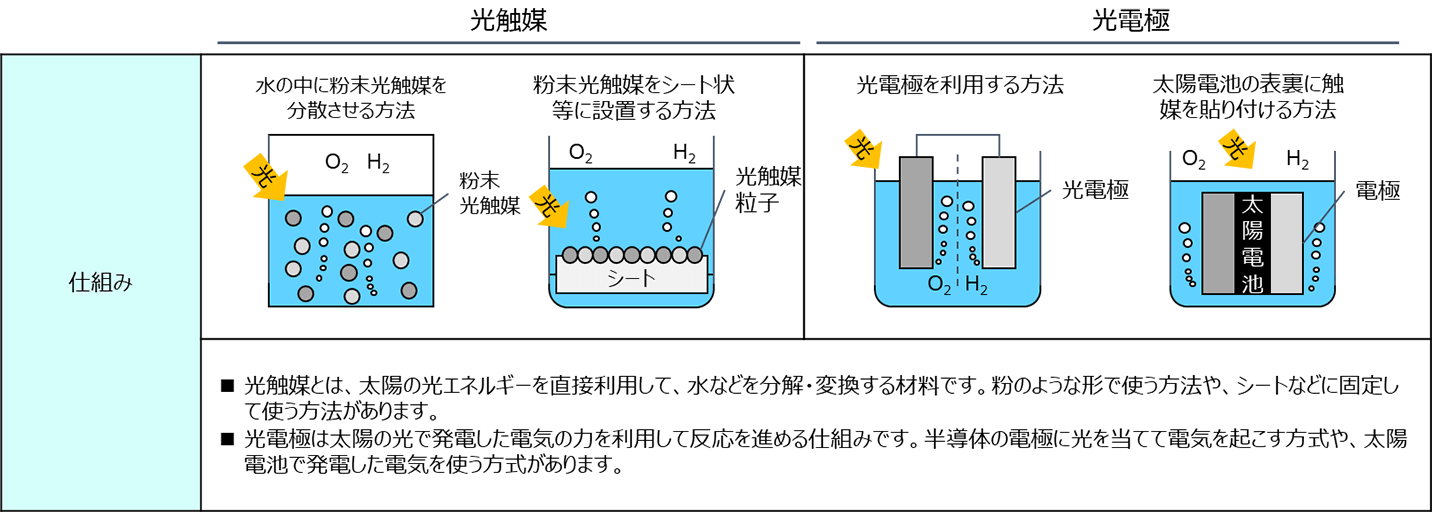

光触媒/光電極による人工光合成

光触媒や光電極は、太陽の光を直接利用して水や二酸化炭素を分解・変換するための材料や装置です。特に光触媒は、1972年にNature誌に発表された「本多・藤嶋効果*」が基礎となり、世界的にも日本が研究をリードしてきた分野です。現在は主に水を分解して水素を取り出す技術開発が進められており、電気を使う水の電気分解に比べ、太陽光をそのまま利用できる点で効率的になる可能性があります。さらに将来に向けては、二酸化炭素を資源として活用し、メタンやメタノールなどの炭化水素を直接つくる研究も進められています。

* 本多・藤嶋効果:東京大学の本多健一氏と藤嶋昭氏によって発見された酸化チタン(TiO2)に紫外線を照射することで、水が分解されて水素と酸素が発生する現象

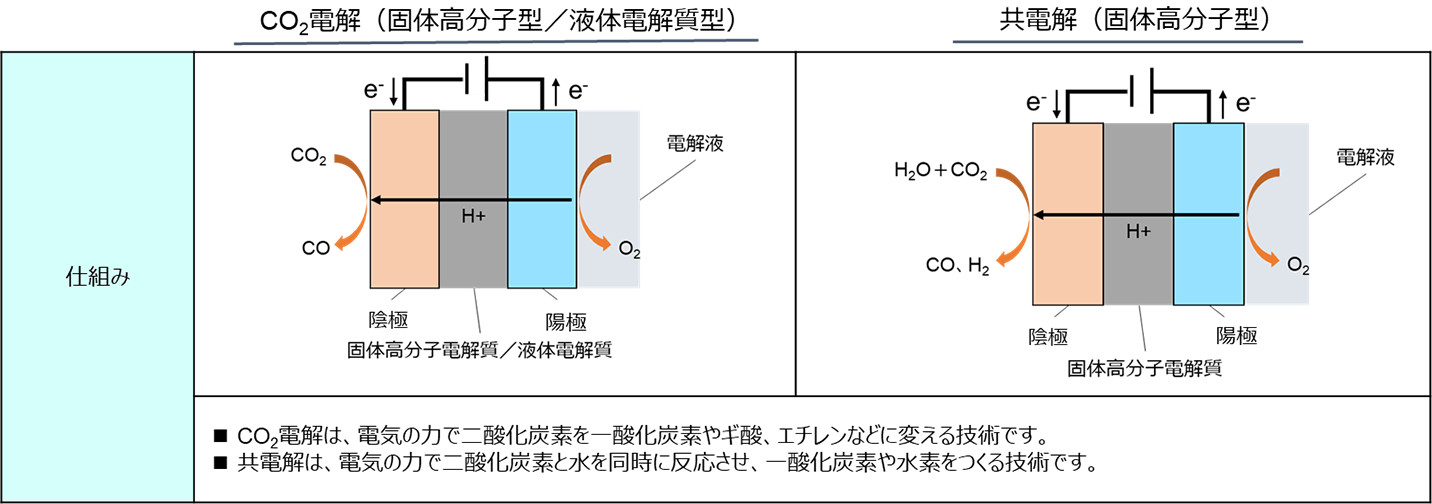

CO2電解/共電解による人工光合成

CO2電解や共電解は電気を使って二酸化炭素をほかの物質に変える技術です。現在は二酸化炭素を一酸化炭素に変える技術の開発が先行しており、この一酸化炭素(CO)は合成燃料や合成香料などの原料として利用できます。従来の一酸化炭素製造は化石資源に依存したり、水素を大量に消費したりする方法が主流ですが、CO2電解では再生可能エネルギー由来の電力を使うことでCO2からCOをつくることができます。さらに関連する技術である「共電解」は二酸化炭素と水を同時に電解することで、COと水素を一緒に製造できる方法です。この混合ガスはそのまま合成燃料の原料に使えるため、工程を簡略化し、より効率的な資源循環につながると期待されています。

人工光合成技術がもたらすもの

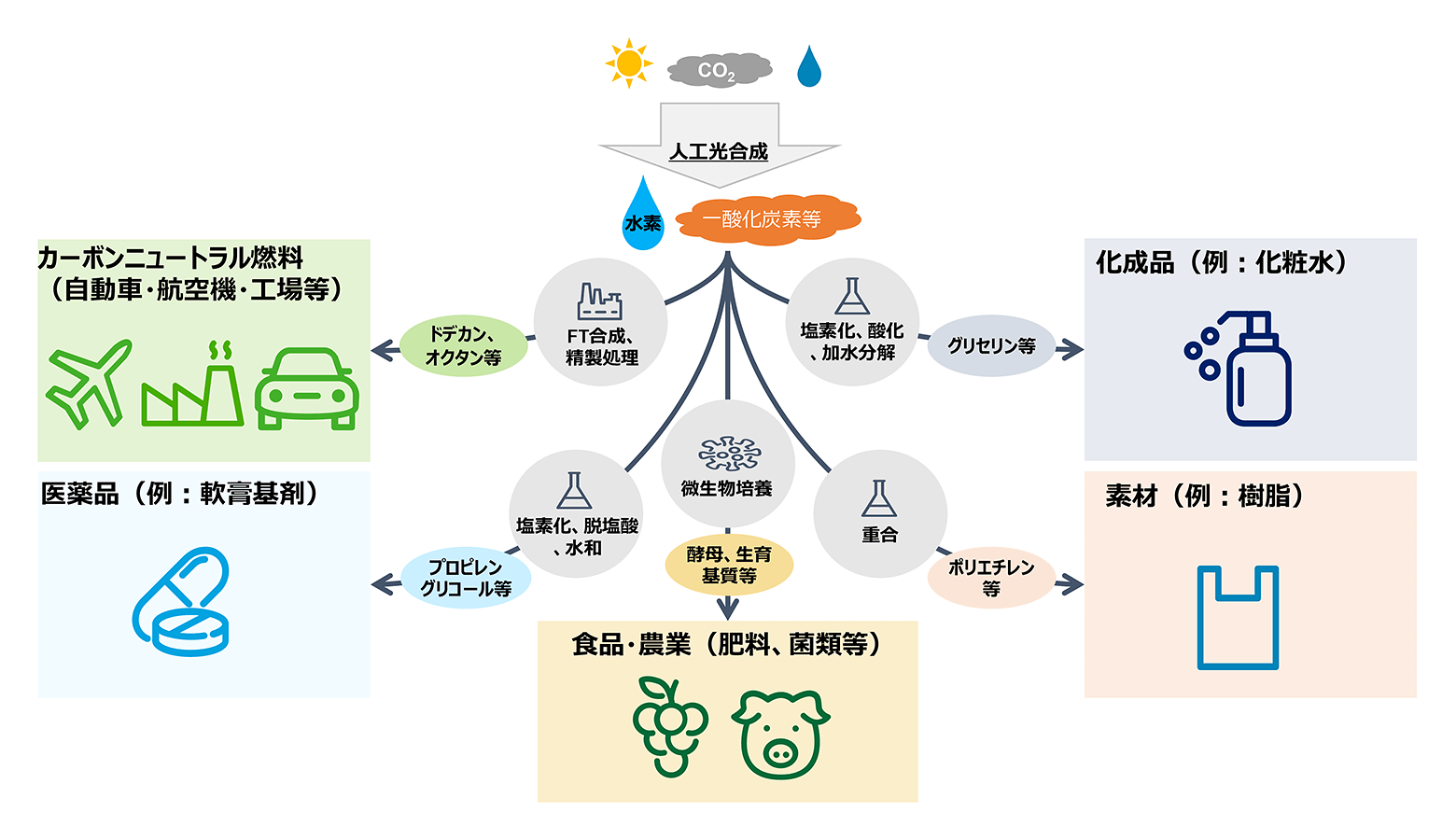

人工光合成で得られる物質は、そのまま燃料として利用できるだけでなく、既存の化学プロセスやバイオ技術と組み合わせることで、多様な製品へと展開できる可能性があります。例えば、プラスチックや繊維などの化成品や素材、航空機や船舶の脱炭素化を支えるカーボンニュートラル燃料、さらには医薬品や食品の原料に至るまで、幅広い分野での応用が期待されています。

出典:人工光合成の社会実装ロードマップ(8ページ)

人工光合成が変える未来社会

環境省では、2025年5月から3回にわたって開催した「人工光合成の早期社会実装に向けた取組加速化に関する検討会」において、国内外の人工光合成技術に関する専門家の意見を伺い、技術開発の動向や課題を整理したうえで、「人工光合成の社会実装ロードマップ」を策定しました。

ロードマップにおいては、

- 2030年に人工光合成の一部技術について先行的に利用すること

- 2040年に人工光合成により、基礎原料の量産化やそれらを元に高付加価値物質が製造されること

等、人工光合成に基づく技術が普及していくことを目標として掲げています。

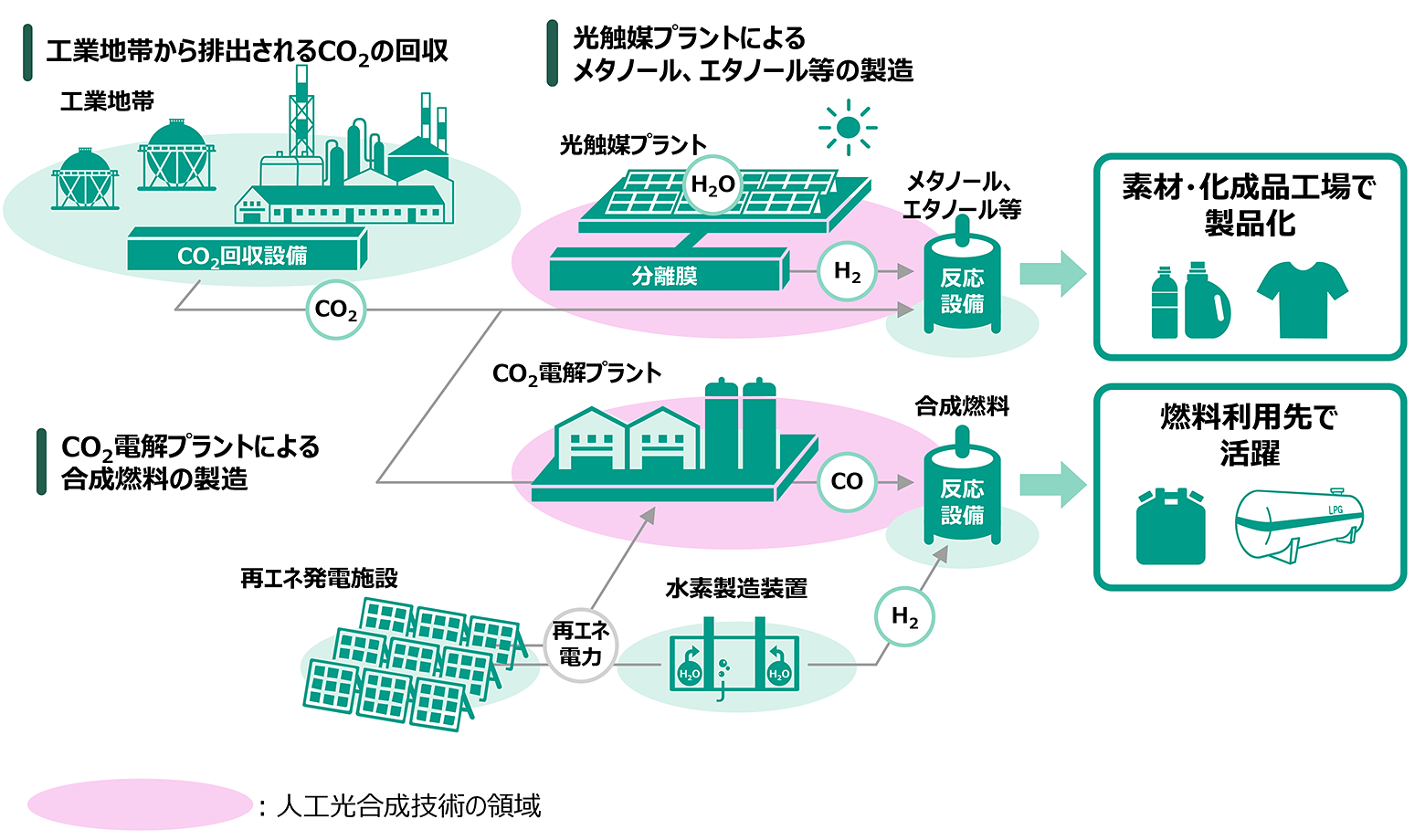

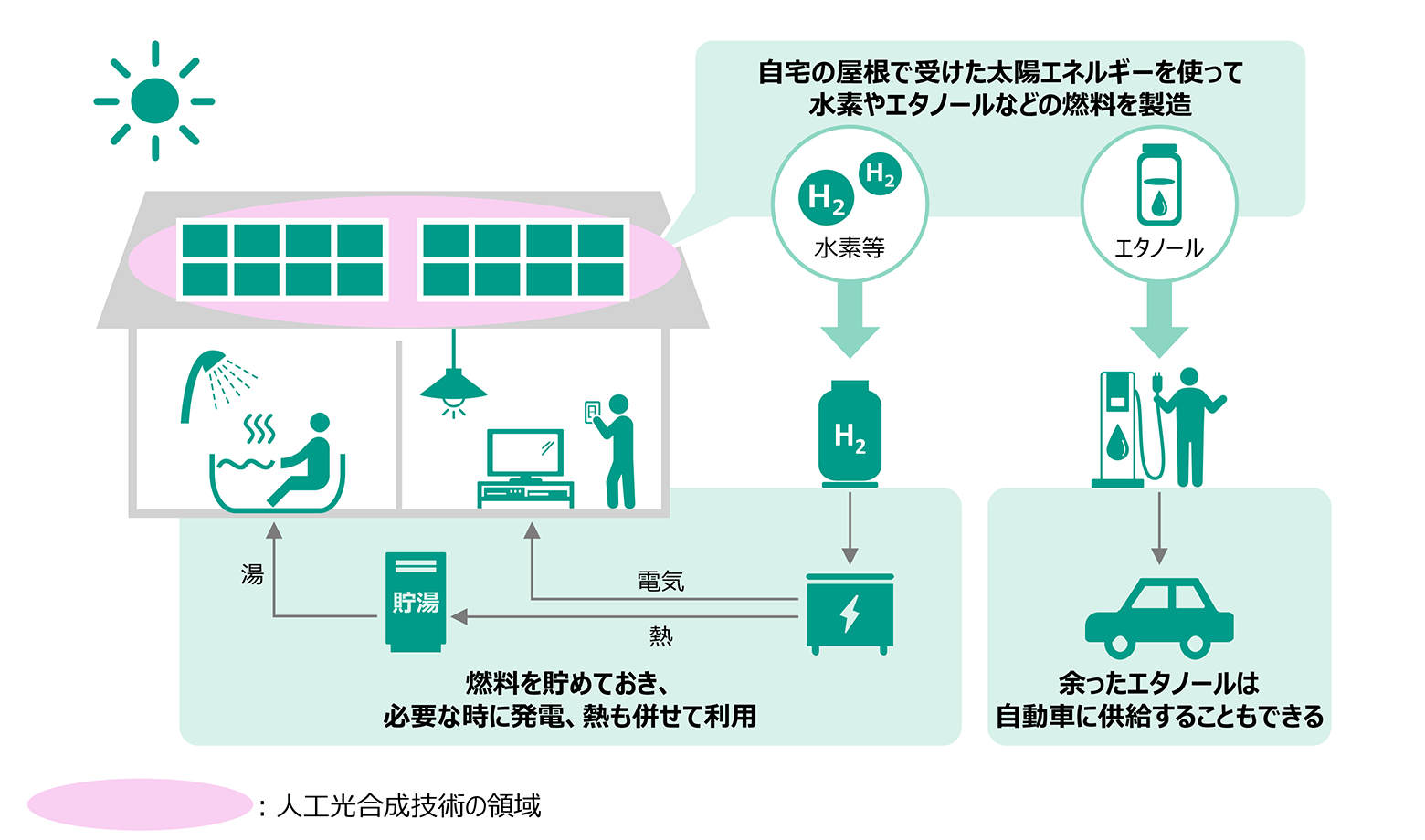

ロードマップの中で人工光合成が社会実装された未来についてイメージ図も示しています。例えば、産業の現場では、大規模な人工光合成プラントが二酸化炭素を原料に、メタノールやエタノール、さまざまな合成燃料や化学品を生産し、輸送用燃料や日用品の原料として利用されています。

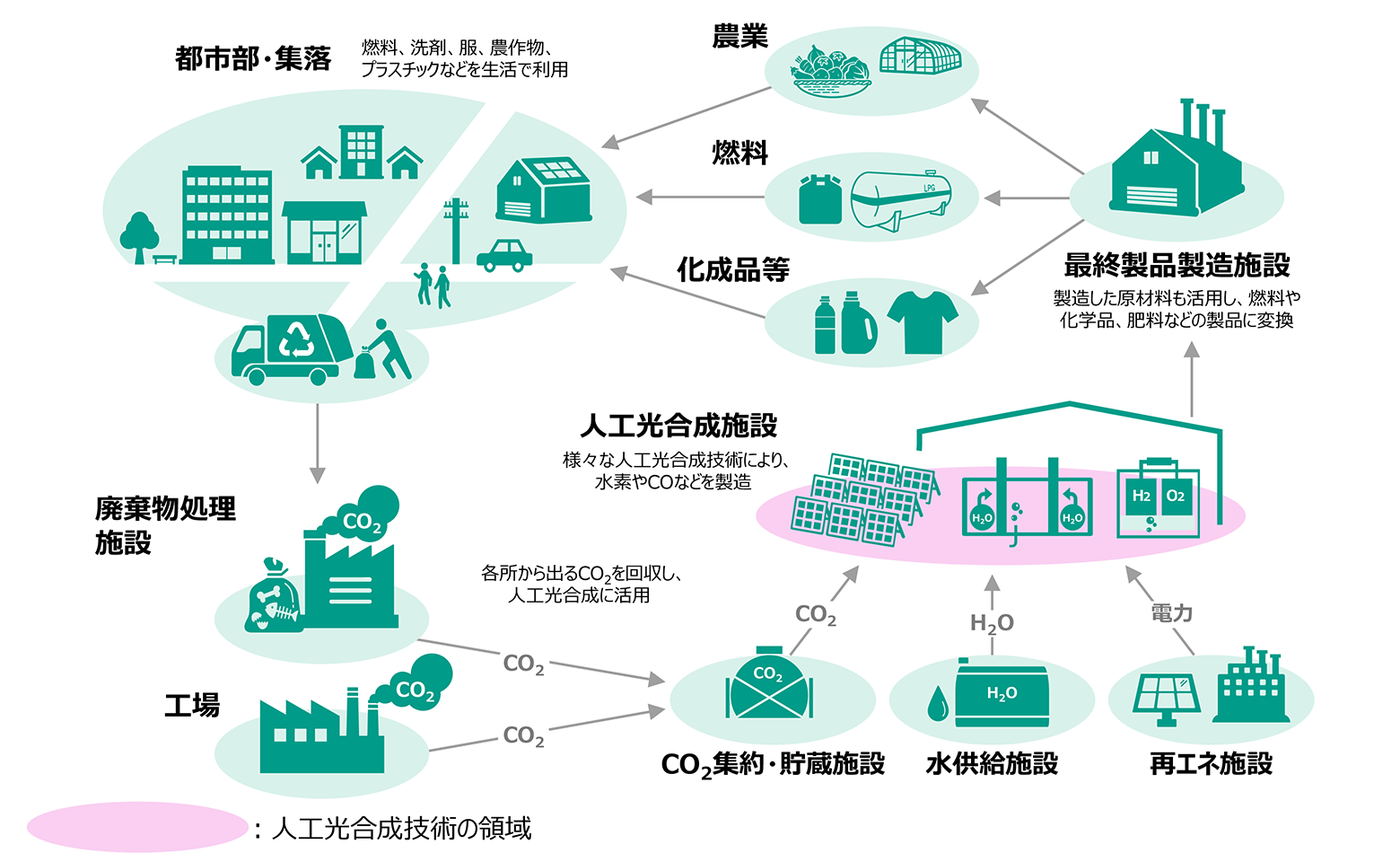

地域レベルでは、太陽光や風力などの再生可能エネルギーと組み合わせることで、地元で燃料をつくり、消費する「地産地消型」のエネルギー利用が可能となり、地域のエネルギー自立を支えています。そして家庭では、小型の人工光合成装置が日常生活に必要なエネルギーをまかなったり、暖房や給湯に活用されたりすることで、私たちの暮らしもより持続可能で快適なものになっています。これはあくまで将来像の一例ですが、人工光合成技術の発展によって、二酸化炭素が資源として循環し、便利で環境に優しい未来の生活が待っているかもしれません。

出典:人工光合成の社会実装ロードマップ(17ページ)

出典:人工光合成の社会実装ロードマップ(18ページ)

出典:人工光合成の社会実装ロードマップ(19ページ)

本ロードマップは、以下リンク先で公開しておりますので是非ご覧ください。

おわりに

人工光合成は、CO2を資源とし、太陽光のエネルギーと水・CO2から燃料や化学品を生成する、革新的な技術です。中長期的な視野で社会実装を進めることで、ネット・ゼロを実現するとともに、日本の産業競争力の強化にもつながる可能性を秘めています。

環境省は、策定したロードマップに基づき、人工光合成技術の開発と普及に取り組み、ネット・ゼロ社会の実現に貢献していきます。