令和7年版環境白書を公表!~「新たな成長」を導く持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築~

私たちは、地球の大きな循環の中にあり、私たちの暮らしは、食料や水の供給、気候の安定など、自然から得られる恵みによって支えられています。

現在、世界で起きている気候変動、生物多様性の損失、汚染といった環境危機は複合的に連関しており、これら3つの危機への対応に当たって、脱炭素(ネット・ゼロ)、自然再興(ネイチャーポジティブ)、循環経済(サーキュラーエコノミー)等を統合的に実現する経済社会システムの構築が求められています。

そんな環境を取り巻く世界の状況や日本の取組を紹介するのが「環境白書」です。

本記事では、環境白書の概要や構成、読む上で大切なポイントを分かりやすく説明します。

国民の皆様におかれましては、環境白書を読むことで、複雑に絡み合う環境危機とその対応の全体像などについて効率的に学習いただけます。

地方自治体や民間企業の皆様は、環境白書を読むことによって、環境危機の現状やリスクをより正しく把握し、環境に関わる自分たちの地域の取組やビジネスの機会に活かしていただければと思います。また、環境白書は、自組織でのウェルビーイングに関わる取組や環境教育などに活用いただくことも非常に有効です。

それでは一緒に環境白書の内容に入っていきましょう。

出典:令和7年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 - 特集ページ(環境省)

環境白書ってなに?

環境白書の概要

環境白書とは、環境基本法第12条に基づき、毎年、環境の状況、環境の保全に関して講じた施策及び講じようとする施策を取りまとめた報告書です。環境の日(6月5日)に合わせ、6月上旬頃に閣議決定されます(令和7年版は、2025年6月6日に「令和7年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」として公表されています)。

循環型社会白書(循環型社会形成推進基本法)、 生物多様性白書(生物多様性基本法)と環境白書を合わせて、1冊にしています。

環境白書の構成

環境白書は、第1部「総説」、第2部「講じた施策、講じようとする施策」から構成されています。

第2部は毎年定例ですが、第1部「総説」は、毎年テーマを設定し、テーマに即した内容を特集しています。

令和7年版のテーマは、企業の方などからの循環経済や自然再興に関する最新の政策動向に対する関心を踏まえ、以下となっています。

テーマ:「新たな成長」を導く持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築

令和7年版のポイントは、以下のとおりです。

令和7年版環境白書(第1部)の内容

第1章 「市場」~環境とビジネス~

人類の活動は地球の環境収容力を超えつつあり、環境や自然資本の安定性は脅かされています。その結果、私たちは「気候変動」、「生物多様性の損失」、「汚染」という3つの世界的な危機に直面しています。

経済社会活動は、自然資本(環境)という基盤の上に成り立っており、これらの危機の克服は最重要課題の一つです。持続可能な社会を実現するためには、経済社会システムをネット・ゼロ(脱炭素)で、循環型で、ネイチャーポジティブ(自然再興)なものへと転換する統合的アプローチが必要です。

2024年5月に閣議決定した第六次環境基本計画では、環境政策が目指すべき社会の姿として、「循環共生型社会」の構築を掲げ、現在のみならず、将来にわたって「ウェルビーイング/高い生活の質」をもたらす「新たな成長」の実現を目指すこととしています。

我が国の地球温暖化対策の目指す方向

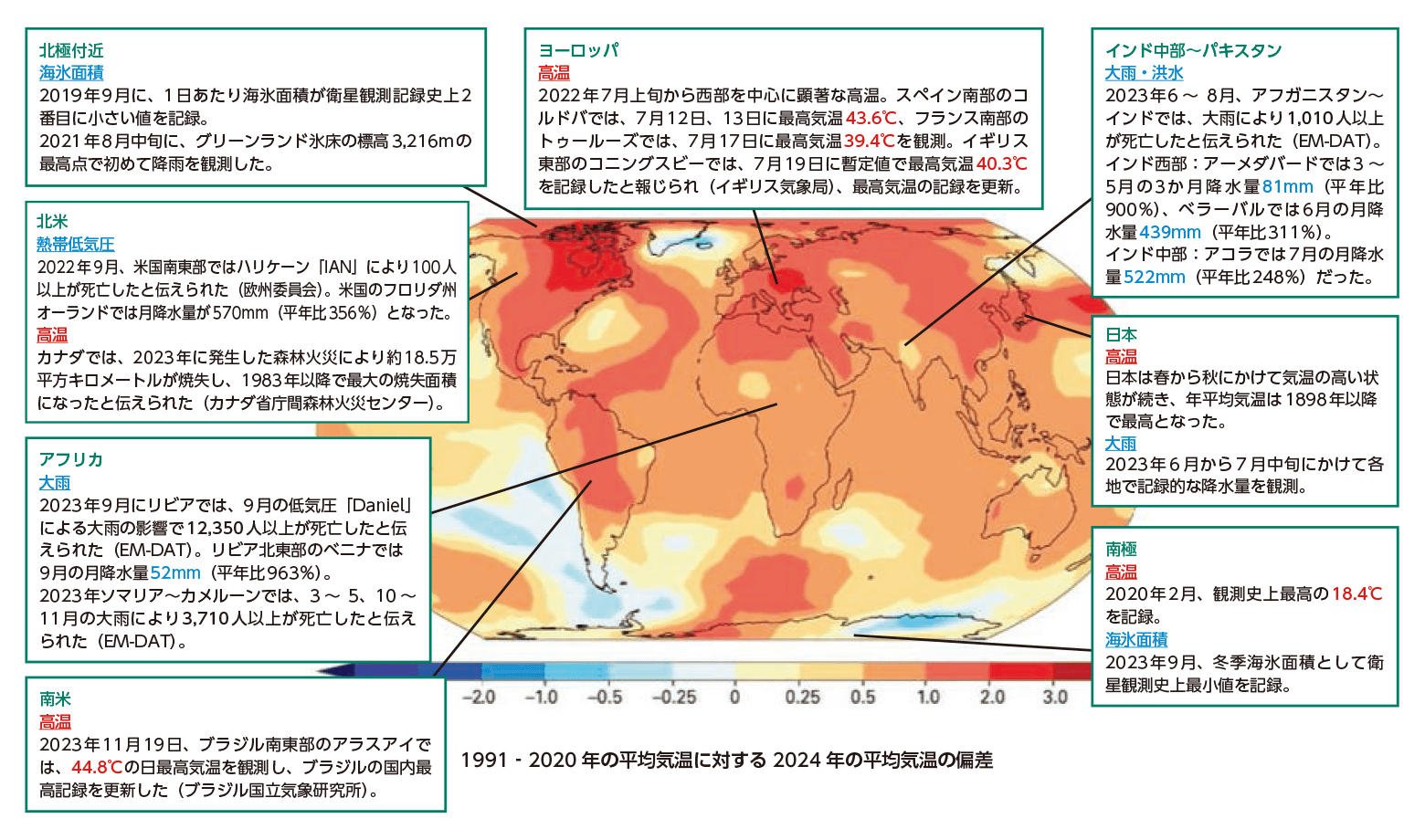

世界気象機関(WMO)は、2024年が観測史上最も暑い年となり、世界の平均気温が工業化前と比べて約1.55℃上昇と、単年ではあるが初めて1.5℃を超えたことを発表しました。

我が国においては、2024年の夏(6月~8月)の平均気温の平年との差は、1946年の統計開始以降、西日本と沖縄・奄美では1位、東日本では1位タイとなりました。また、5月から9月までの全国の熱中症による救急搬送人数は、調査開始以降、最も多くなりました。

出典:「WMO State of the Global Climate 2024」、気象庁HP、JAXA HPより環境省作成

2023年に公表されたIPCC第6次評価報告書(AR6)統合報告書では、人間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことは疑う余地がないこと、継続的な温室効果ガスの排出は更なる地球温暖化をもたらし、考慮されたシナリオ及びモデル化された経路において最良推定値が短期のうちに1.5℃に達する、との見通しが示され、この10年間に行う選択や実施する対策は現在から数千年先まで影響を持つ可能性が高いことも指摘されました。

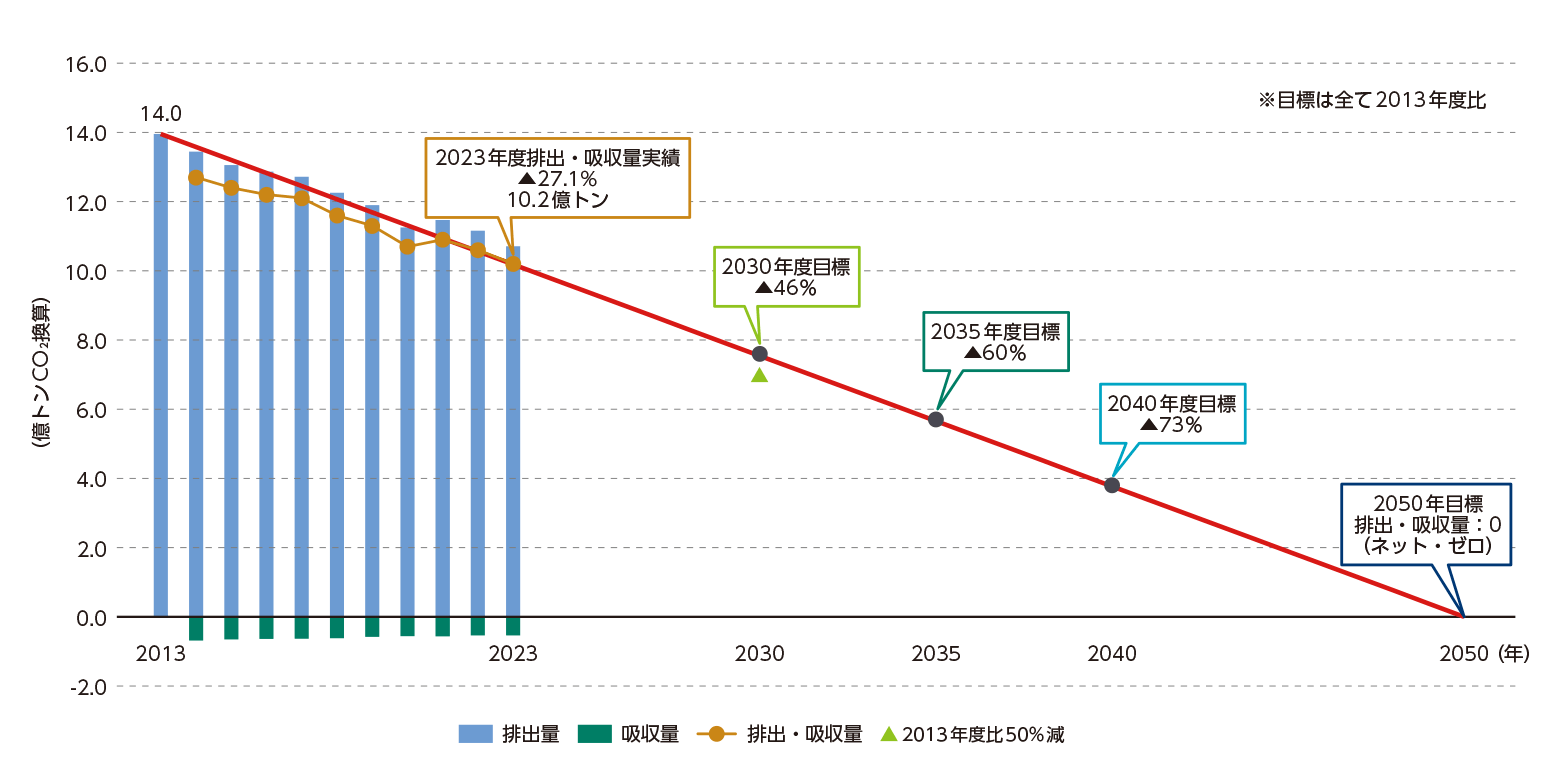

国際的には、2025年1月に米国がパリ協定からの脱退を表明しましたが、我が国としては地球温暖化対策計画等に基づき脱炭素と経済成長の同時実現を目指し、2050年ネット・ゼロの実現に向けた取組を着実に進めていきます。

その中で、我が国では、2025年2月、「エネルギー基本計画」「GX2040ビジョン」と同時に、「地球温暖化対策計画」を閣議決定しました。世界全体の1.5℃目標と整合性を持ち、2050年ネット・ゼロの実現に向けた直線的な経路にある野心的な目標として、温室効果ガスを2013年度比で、2035年度に60%、2040年度に73%の削減を行うことを目指しています。

出典:環境省

このような実情を踏まえ、我が国では様々なGX*推進政策を実施しています。例えば、需要創出に向けた政策支援として、国民・需要家への導入支援、カーボンフットプリント表示製品の普及、国民運動「デコ活」、公共部門による率先調達などを進めています。

* GX(グリーントランスフォーメーション):産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システム全体の変革

生物多様性の損失の状況と経済的影響

2025年1月に世界経済フォーラム(WEF)が発表した「グローバルリスク報告書2025」では、今後10年間で世界のGDPや人口、天然資源に甚大な影響を及ぼし得るリスクとして、生物多様性の損失及び生態系の崩壊が、異常気象に次いで第2位に位置づけられています。

生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)が2019年に公表した「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」では、過去50年間の地球上の種の絶滅は、過去1,000万年の平均の少なくとも数十倍、あるいは数百倍の速度で進んでいるとしており、地球全体の自然は人類史上かつてない速度で変化していると指摘されています。

さらに、国際自然保護連合(IUCN)が2024年に公表した絶滅のおそれのある世界の野生生物のリスト、いわゆる「レッドリスト」の最新版によると、絶滅危惧種の数は1年前と比較して約2,300種増加し、合計で46,337種に上っています。

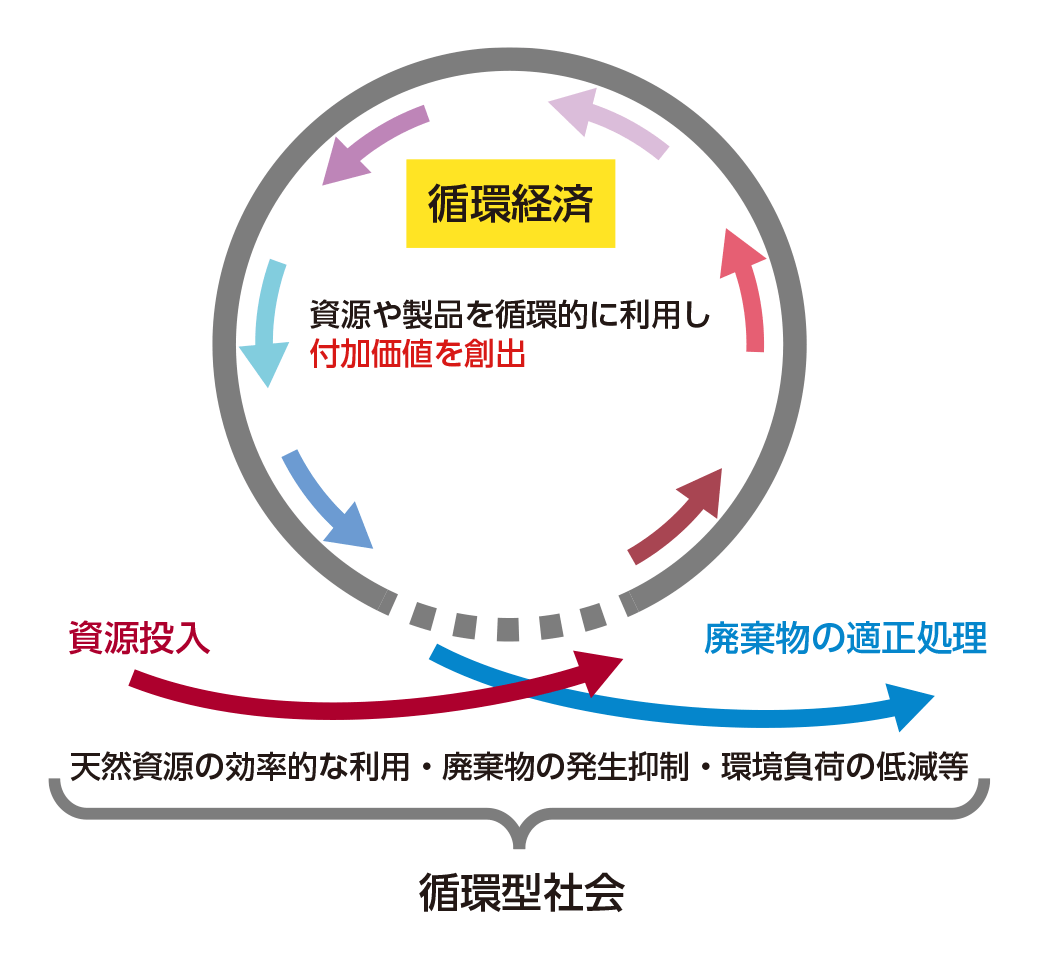

線形経済から循環経済へ

使い捨てを基本とする大量生産・大量消費型の経済社会活動は、大量廃棄型の社会を形成し、天然資源の消費を抑制し環境への負荷ができる限り低減される健全な物質循環を阻害するほか、気候変動問題、天然資源の枯渇、大規模な資源採取による生物多様性の損失など様々な環境問題にも密接に関係しています。

国連環境計画国際資源パネル(UNEP IRP)の「世界資源アウトルック2024」では、世界の天然資源の採取と加工が、地球全体の温室効果ガス排出量の要因の55%以上、陸域の生物多様性の損失と水ストレスの要因の90%以上、粒子状物質による健康影響の最大40%を占めており、これら採取・加工による気候及び生物多様性への影響は、気候変動を1.5℃未満に抑制し、生物多様性の損失を防ぐための目標をはるかに超過していると指摘されています。

循環型社会の形成に向けて資源生産性・循環利用率を高める取組を一段と強化するためには、従来の延長線上の取組を強化するだけではなく、経済社会システムそのものを循環型に変えていくことが必要です。

循環経済への移行は、環境制約に加え、産業競争力強化、経済安全保障、地方創生、そして、質の高い暮らしの実現によるウェルビーイングの向上にも貢献します。

消費者の行動変容に向けた企業等の取組

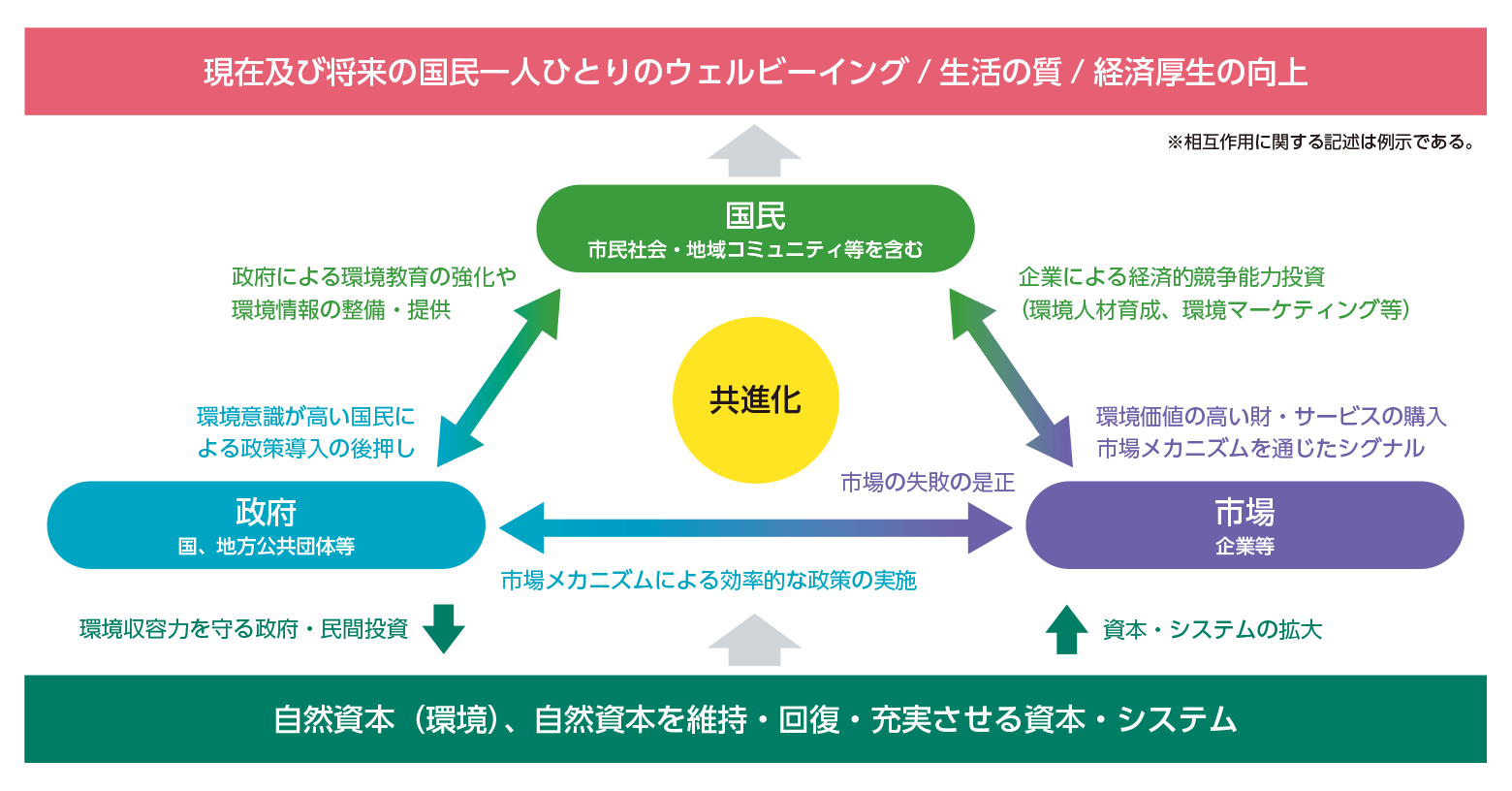

これまで市場において必ずしも評価されていなかった「環境価値」が、市場において評価され、環境価値の高い製品・サービスが消費者に選択されるようになれば、そうした製品・サービスの高付加価値化を通じ、経済成長につながることが期待されます(非市場的価値の内部化)。

「環境価値を活用した経済全体の高付加価値化」を進めるため、政府において、環境価値の見える化・情報提供、消費者の意識・行動変革、グリーン購入等の需要創出、さらには、必要に応じ、カーボンプライシング、支援、規制等の政策措置を講じ、市場のみに任せておいた場合に生ずる不都合(市場の失敗)を是正し、自然資本を改善する投資を促進していくことが必要になります。

環境・経済・社会の統合的向上を実現するためには、政府(国、地方公共団体等)、市場(企業等)、国民(市民社会、地域コミュニティを含む)が、それぞれ当事者意識を持ち、持続可能な社会を実現する方向で相互作用、共に進化(共進化)していく必要があります。

持続可能な社会への移行に必要な科学技術・イノベーション、スタートアップ支援

「環境価値を活用した経済全体の高付加価値化」を進めるには、環境価値の見える化・情報提供を通じ、消費者の意識・行動変革を促す必要があります。

また、自然再興・炭素中立・循環経済の各分野、及びこれらの統合的推進のための様々な技術的課題などを解決するイノベーションの創出と社会実装を行うスタートアップに対する支援が重要です。

政府では、成長ステージに応じた研究開発や事業化支援、優れた環境スタートアップの表彰などのシームレスな支援を行っています。

例えば、2023年度の環境スタートアップ大賞環境大臣賞では、洪水シミュレーション技術を有する民間企業が表彰を受けました。同社は、気候データ分析技術を活用した気候変動リスク分析プラットフォームやリアルタイム洪水予報ソリューションを展開しており、拠点のリスク管理やグローバルサステナビリティ開示対応を行う製造・物流・金融業界等で広く利用されています。

また、環境省、国立環境研究所、JAXAの共同ミッションとして実施している温室効果ガス観測技術衛星GOSATがCO2やメタンの濃度を全球にわたり継続して観測しています。2025年6月29日には、これらのミッションを発展的に継承したGOSAT-GWが打ち上げられ、その活用の可能性が注目されています。

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)においても、「未来社会の実験場」というコンセプトの下、会場を多様なプレイヤーによる共創の場とすることにより、イノベーションの誘発や社会実装を推進しようとしています。

「気候変動」、「生物多様性の損失」、「汚染」という3つの世界的な環境危機は、データが示すとおり、確実に起こっています。これらは解決すべき問題ですが、同時にその「市場」も形成されています。環境危機をビジネスの機会と捉え、「市場」の力を活用して脱炭素・循環型・自然回復型経済への移行を推進すべきだと考えています。

第2章 「政府」~循環経済・自然再興・炭素中立の統合に向けた取組~

2024年の世界の年平均気温は、観測史上最高となり、世界規模で異常気象が発生し、大規模な自然災害が増加するなど、気候変動問題は、人類や全ての生き物にとっての生存基盤を揺るがす「気候危機」とも言われる状況です。我が国においても、2024年は史上最高の年平均気温を観測したことに加え、農産物の収量及び品質の低下、熱中症のリスク増加等、気候変動の影響が全国各地で現れています。

現下の危機を克服し、循環共生型社会、「新たな成長」を実現していくためには、利用可能な最良の科学的知見に基づいて取組の十全性(スピードとスケール)の確保を図るとともに、諸課題をカップリングして解決するために諸政策を統合し、シナジー(相乗効果)を生み出すことが欠かせません。

このような状況認識も踏まえ、第六次環境基本計画では、目指すべき持続可能な社会の姿、循環共生型社会を実現するため、環境・経済・社会の統合的向上の高度化に向け、循環経済(サーキュラーエコノミー)、自然再興(ネイチャーポジティブ)、炭素中立(ネット・ゼロ)等といった個別分野の環境政策を統合的に実施し、シナジーを発揮させ、経済社会の構造的な課題の解決にも結びつけていくため、特定の施策が複数の異なる課題をも統合的に解決するような、横断的に取り組んでいく必要があるとしています。

循環経済

「循環経済(サーキュラーエコノミー)」への移行は、環境制約に加え、産業競争力の強化、経済安全保障、地方創生、質の高い暮らしの実現によるウェルビーイングの向上の観点からも、政府一丸となって取り組むべき重要な政策課題です。また、関与するステークホルダーとも十分に連携する必要があります。

政府は、2024年8月に循環型社会の形成に向けた施策の方向性や数値目標を明記した第五次循環型社会形成推進基本計画の閣議決定を行いました。さらに、2024年末に循環経済に関する関係閣僚会議で「循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行加速化パッケージ」を取りまとめました。

資源循環に係る法律としては、製造業と、廃棄物処分・リサイクル業等が一体となった資源循環を促進するための再資源化事業等の高度化に関する「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」が2024年5月に第213回国会で成立しました。

出典:環境省

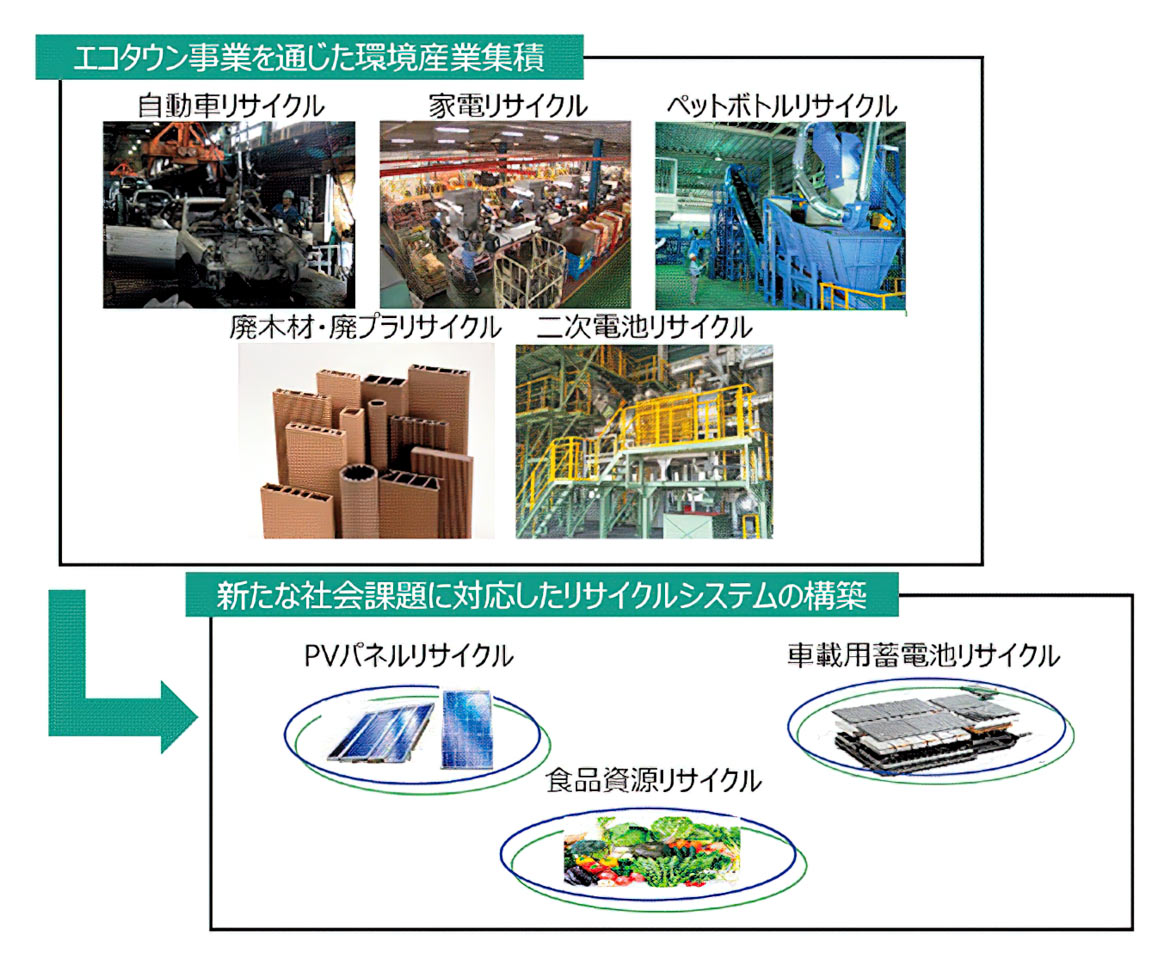

そのほか、地方自治体では、地域の特性を活かした循環資源や再生可能資源を活用する取組も進められています。

出典:鹿児島県 大崎町

参考:大崎町のSDGs(持続可能な開発目標)に関する取組

出典:福岡県 北九州市

参考:北九州エコタウン事業について

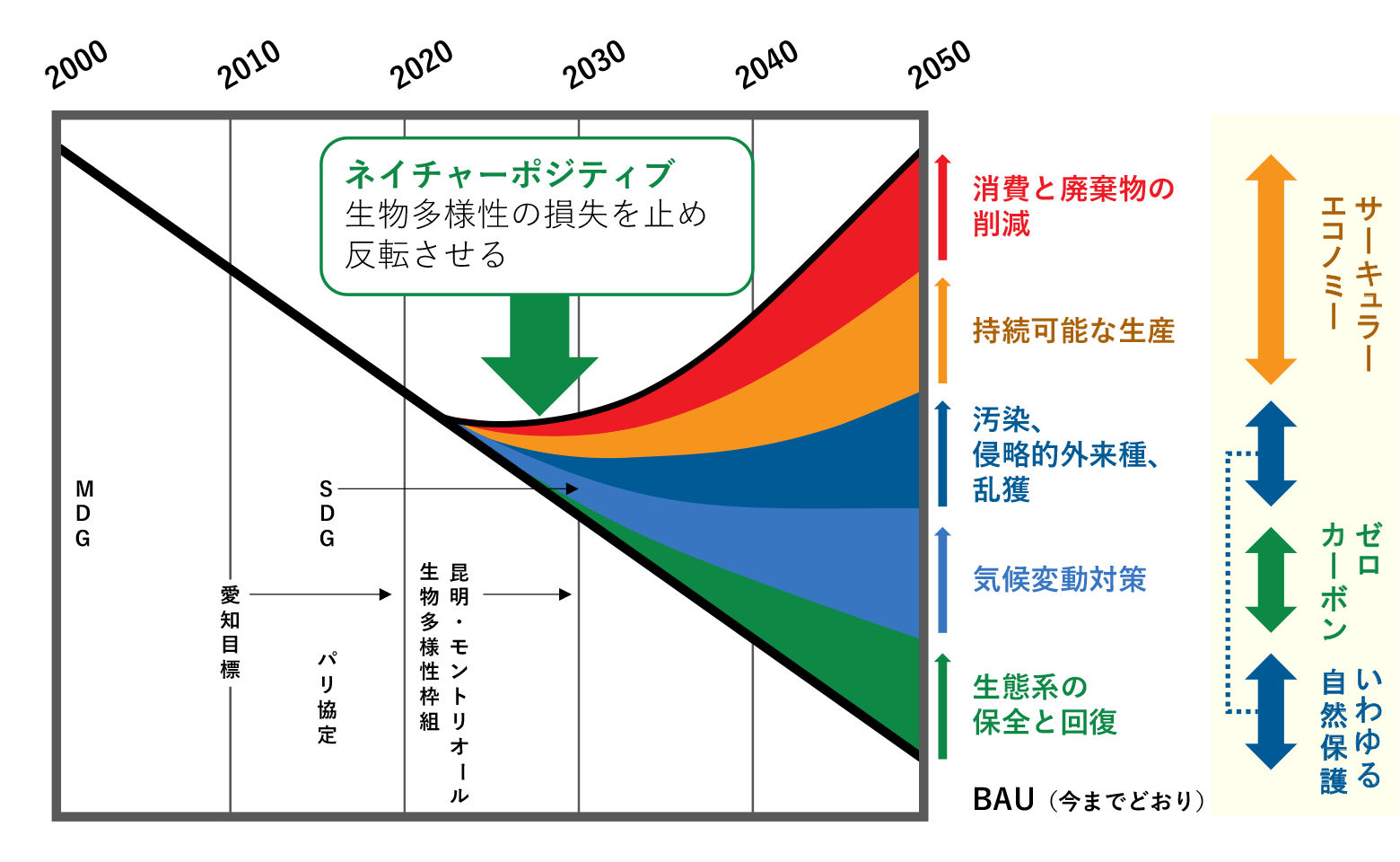

自然再興

「ネイチャーポジティブ:自然再興」とは、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」ことであり、自然保護だけを行うものではなく、社会や経済全体を生物多様性の保全などに貢献するよう変革させていく考え方です。

「ネイチャーポジティブ」の実現に向けて、保護地域の拡張や地域生物多様性増進法に基づく自然共生サイトの認定促進など「30by30目標」の達成や、企業が自然資本保全の考えを経営に組み込むなど「ネイチャーポジティブ経済」への移行、特定外来生物対策や希少種の保全などの地域における取組を進めています。

出典:環境省 生物多様性国家戦略2023-2030

炭素中立

2025年2月に改定された地球温暖化対策計画及びエネルギー基本計画、さらには同月GX推進戦略を改訂する形で新たに策定されたGX2040ビジョン等に基づき、あらゆる施策を総動員し、「2050年ネット・ゼロの実現」を目指します。

具体的な施策には、以下が含まれます。

また、世界の気温上昇が1.5℃程度に抑えられたとしても、熱波のような極端現象や大雨等の変化は避けられないことから、気候変動への適応や気候変動の悪影響に伴う損失及び損害への対応についても、緩和策と同様に喫緊の課題として取り組むことが必要です。

具体的な施策には、以下が含まれます。

第3章 「国民」~地域・暮らしでの環境・経済・社会の統合的向上の実践・実装~

私たちの暮らしは、森里川海からもたらされる自然の恵み(生態系サービス)に支えられています。

かつて我が国では、自然資源が地域の衣・食・住を支え、循環利用される暮らしが営まれ、地形や気候、歴史や文化を反映した、多様で個性豊かな風土が形成されてきました。そして、森里川海を利用・管理する知恵や技術が受け継がれ、自然と共生してきました。我が国の文化は、自然との調和を基調とし、自然への感受性が伝統的な芸術や高度なものづくりの基盤となっています。

しかし、戦後のエネルギー革命や工業化、流通のグローバル化により、自然の恵みに頼らなくても済む暮らしが広がり、物質的な豊かさを得た一方で、都市部への人口集中、開発や環境汚染、里地里山の管理不足による荒廃、海洋プラスチックごみ、気候変動問題などの形で課題が顕在化しました。

さらに、資源の海外依存や急速な都市化、人口減少・高齢化などにより、人と自然、人と人とのつながりが希薄化し、従来のコミュニティが失われつつあります。

第六次環境基本計画においては、コミュニティの基盤である地域について、地域資源を活用した持続可能な地域づくりを通じて地域の経済・社会的課題の解決に結びつけ、環境・経済・社会の統合的向上を実践・実装していくことを重点戦略の一つに位置付けました。

私たちの消費行動を含むライフスタイルにおいても、限られた資源を有効活用し、天然資源の利用や加工による環境負荷の削減を実現し、大量生産・大量消費・大量廃棄に代わる持続可能で健康的な食生活やサステナブルファッション、ウェルビーイングの在り方を示すことが重要です。

また、地域特有の自然や文化・産業を活かした持続的な地域づくり等を推進する中で、各地域の自然が有する価値を再認識し、人と自然のつながりの再構築、人間性及び感受性の回復、健康増進、子どもの健全な発育等を推進することも重要です。

そして、地域脱炭素の推進や循環経済への移行、地域の自然資本を活用したネイチャーポジティブの達成など、地域の環境課題と経済・社会的課題の同時解決に向けた取組は、地域コミュニティの再生、雇用の創出、地場産業の振興や高齢化への対応、生態系保全などにもつながります。

地域循環共生圏の更なる進展

持続可能な社会をつくるためには、環境・社会・経済の統合的な向上が重要です。自然再興、炭素中立、循環経済の同時達成に向けて取り組み、地域やそこに住んでいる人々の暮らしを、環境をきっかけとして豊かさやウェルビーイングにつなげていくことが重要です。そして、「新たな成長」の実践・実装の場として、地域循環共生圏を更に発展させていきます。

「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを作る国民運動)

環境省では、脱炭素につながる国民・消費者の行動変容、ライフスタイル転換を促すため、2022年10月に「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」を開始し、2023年7月に「デコ活」を愛称として決定しました。

出典:環境省

地域とライフスタイルから持続可能な経済社会を目指す

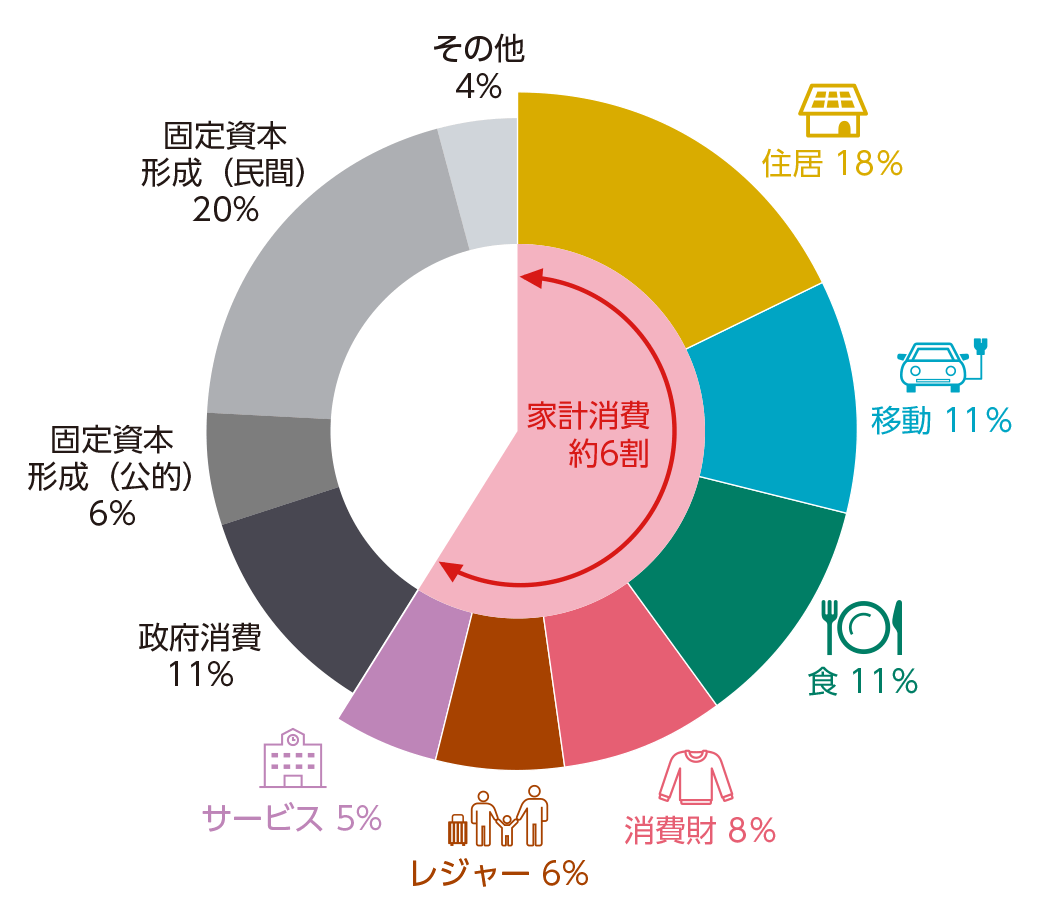

我が国の温室効果ガス排出量を消費ベースで見ると、全体の約6割が家計によるものという報告があり、ネット・ゼロ実現のためには、今までの慣れ親しんだライフスタイルを変える必要があると言えます。

「住まい」「移動」「食」「ファッション」の側面から、温室効果ガスの排出量を減らし、廃棄物を減らして 3R+Renewable による資源循環や自然資源を大事にする視点を取り入れながら、持続可能なライフスタイルへ転換することが求められます。

出典:南斉規介(2019)産業連関表による環境負荷原単位データブック(3EID)(国立環境研究所)、Nansaiet al.(2020)Resources, Conservation & Recycling 152 104525、総務省(2015)平成27年産業連関表に基づき国立環境研究所及び地球環境戦略研究機関(IGES)にて推計

※各項目は、我が国で消費・固定資本形成される製品・サービス毎のライフサイクル(資源の採取、素材の加工、製品の製造、流通、小売、使用、廃棄)において生じる温室効果ガス排出量(カーボンフットプリント)を算定し、合算したもの(国内の生産ベースの直接排出量と一致しない)

第4章 東日本大震災・能登半島地震からの復興・創生

2011年3月11日、マグニチュード9.0という日本周辺での観測史上最大の地震が発生しました(東日本大震災)。この地震により引き起こされた津波によって、東北地方の太平洋沿岸を中心に広範かつ甚大な被害が生じるとともに、東京電力福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)の事故によって大量の放射性物質が環境中に放出されました。また、福島第一原発周辺に暮らす多くの方々が避難生活を余儀なくされました。

2024年1月1日には、石川県能登地方の深さ約15kmでマグニチュード7.6の地震が発生しました(能登半島地震)。この地震により石川県輪島市や志賀町で最大震度7を観測したほか、北海道から九州地方にかけて震度6強~1を観測し、石川県を中心に、多数の家屋倒壊、土砂災害等により甚大な被害が発生しました。

東日本大震災からの復興に係る取組

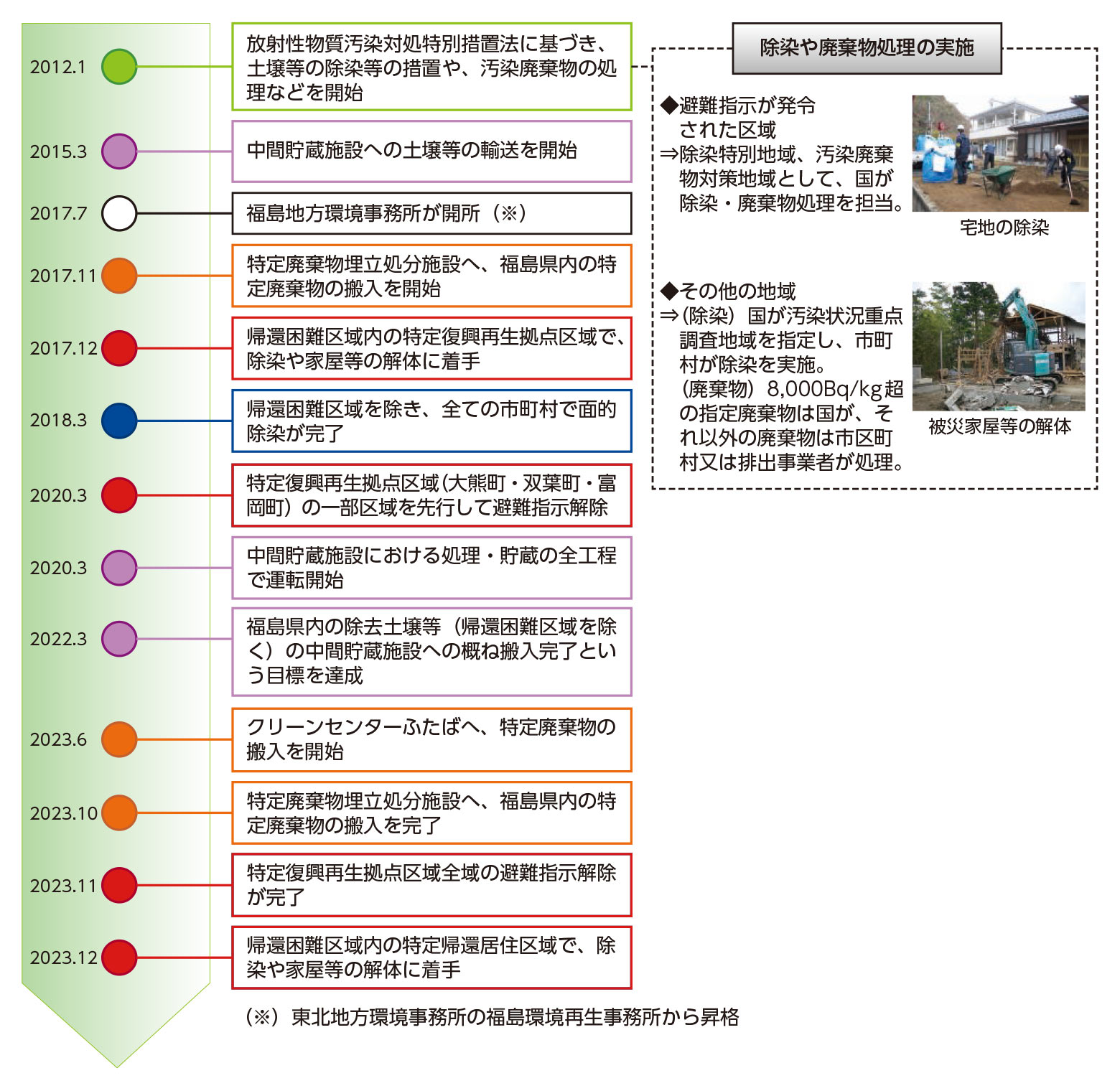

環境省ではこれまで、除染や中間貯蔵施設の整備、特定廃棄物の処理、帰還困難区域における特定復興再生拠点区域及び特定帰還居住区域の除染や家屋等の解体、被災地の復興・再生に向けた事業を続けてきました。

出典:環境省

また、環境省では、福島県内のニーズに応え、環境再生の取組のみならず、自然再興、炭素中立、循環経済といった環境の視点から地域の強みを創造・再発見する「福島再生・未来志向プロジェクト」を推進しています。

本プロジェクトでは、2020年8月に福島県と締結した「福島の復興に向けた未来志向の環境施策推進に関する連携協力協定」も踏まえ、福島県や関係自治体と連携しつつ施策を進めていくこととしています。

能登半島地震からの復興に係る取組

2024年1月1日に石川県能登地方で発生した令和6年能登半島地震では、迅速・円滑な支援を行うとともに、以下のような取組を推進しています。

環境省は、2024年6月に公表された「石川県創造的復興プラン」に貢献するため、能登の豊かな自然や風土に触れ、魅力を体験することができるロングトレイルの構想策定に向けた助言や、能登半島国定公園等の地形や景観資源の変化に関する情報収集等を行い、能登半島の豊かな自然資源を生かしたツーリズムと地域づくりの推進を支援しています。さらに、能登半島地域の早期の復旧・復興のため、石川県等が行う国定公園内で被災した利用施設の復旧について、補助率の嵩上げ等による支援も行っています。

また「石川県創造的復興プラン」では、そのリーディングプロジェクトとして「トキが舞う能登の実現」が掲げられ、環境省は、令和8年度上半期中を目処に石川県能登地域にてトキの放鳥を行い、野生復帰事業を展開していくことを決定しています。今後は、能登半島におけるトキの確実な放鳥と定着の実現に向け、放鳥個体の順化訓練や、放鳥候補地における餌場環境の整備、住民の保全意識向上に向けた普及啓発等の取組を、石川県や関係市町等と緊密に連携して進めていくこととしています。

最後に

気候変動、生物多様性の損失、汚染といった3つの世界的な環境危機へ対応することの重要性は、より一層高まっています。

また、脱炭素と経済成長の同時実現や「ウェルビーイング/高い生活の質」の実現など、環境に係る領域だけでなく、経済や社会に係る領域との統合も求められています。

そのためには、「市場(事業者)」「政府」「国民」のそれぞれが当事者意識を持ち、連携し合い、役割を果たしていくことが重要です。

今回は、第1部「総説」について解説しましたが、第2部では、政府全体の環境施策の動向について、分野ごとの詳細な報告をご覧いただくことができます。ぜひ本記事をきっかけに、環境配慮に係る取組やビジネス、環境教育などに、環境白書を幅広くご活用いただければ幸いです。