地球温暖化対策推進法の概要と令和6年改正について

令和6年6月19日、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律が公布され、令和7年4月1日より施行されました(※一部の規定は公布日等施行)。

この記事では、地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法 / 温対法)の概要と令和6年改正の内容について解説します。

地球温暖化対策推進法(温対法)ってなに?

地球温暖化対策の推進に関する法律とは

この法律は、1997年に京都で開かれた気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP*3)で京都議定書が採択されたことを受けて、日本の地球温暖化対策の第一歩として、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みとして1998年に成立しました。

* COP : 締約国会議(Conference of the Parties)の略で、多くの国際条約で加盟国の最高決定機関として設置されています。ここでは、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)のCOPを指す

当初は、政府における基本方針の策定、地方公共団体における実行計画の策定などが主な内容でしたが、下表のとおり、京都議定書やパリ協定の締結などの国際的な動向や、2050年カーボンニュートラル宣言等の国内の動きを踏まえて何度も改正されてきました。これまでに合計9回改正されており、地球温暖化対策推進本部の設置や、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度、地域脱炭素化促進事業制度などが追加されて今の形になりました。

時期 主な内容 1998年(平成10年)成立

- 国、地方公共団体、事業者、国民それぞれの責務を明確化

- 政府は基本方針を策定

- 地方公共団体は自ら排出する温室効果ガス排出抑制等のための実行計画を策定

- 国と都道府県は地球温暖化防止活動推進センターを指定

2002年(平成14年)改正

- 基本方針に代わり、京都議定書目標達成計画の策定を規定

- 地球温暖化対策推進本部の設置を規定

2005年(平成17年)改正

- 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度を規定

2006年(平成18年)改正

- 京都メカニズムの推進・活用に向けた取組を規定

2008年(平成20年)改正

- 事業者の排出抑制等に関する指針の策定を規定

- 地方公共団体実行計画の記載事項として、区域の排出量削減のための施策に関する事項を追加

2013年(平成25年)改正

- 京都議定書目標達成計画に代えて、地球温暖化対策計画の策定を規定

- 温室効果ガスの種類に3ふっ化窒素(NF3)を追加

2016年(平成28年)改正

- 地球温暖化対策計画の記載事項として、国民運動の強化と、国際協力を通じた温暖化対策の推進を追加

2021年(令和3年)改正

- パリ協定・2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設

- 地域の脱炭素化に貢献する事業を促進するための計画・認定制度(地域脱炭素化促進事業制度)の創設

- 脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等

2022年(令和4年)改正

- 株式会社脱炭素化支援機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を定め、国が地方公共団体への財政上の措置に努める旨を規定

2024年(令和6年)改正

- JCMクレジットの発行、管理等に関する主務大臣の手続等を規定。主務大臣に代わり、これらの手続等を行うことができる指定法人制度を創設

- 地域共生型再エネの導入促進に向けた地域脱炭素化促進事業制度の拡充等

2050年までにネット・ゼロを実現することを法律に明記することで、政策の継続性を確保し、将来の見通しを立てやすくしました。

これによって、脱炭素に向けた取組や投資、イノベーションを加速させるとともに、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化の取組や企業の脱炭素経営の促進を図ります。

主な内容

ここでは地球温暖化対策推進法に基づく主な制度をご紹介します。

- 地球温暖化対策計画

- 地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策の基本的方向や温室効果ガスの削減目標などを定めた政府計画です。

- 地球温暖化対策推進本部

- 内閣総理大臣を本部長とし、地球温暖化対策の実施を図ります。

- 政府実行計画

- 地球温暖化対策計画に即し、政府がその事務及び事業に関する温室効果ガスの排出削減等のため実行すべき措置に関する計画を策定します。

- 地方公共団体実行計画

- 地球温暖化対策計画に即し、地方公共団体は温室効果ガスの排出削減に関する計画を策定します。

- 地域脱炭素化促進事業制度

- 地方公共団体が、再エネ促進区域等の取組を自らの実行計画に位置付け、適合する事業計画を認定する仕組みです。認定を受けると、該当する法令の許認可手続きの特例措置を受けることができます。

- 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度)

- 一定以上の温室効果ガスを排出している事業者に、排出量などを算定し、国に報告する義務を課します。報告された排出量などは国にて集計され、公表されます。

- 全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)等

- 地球温暖化防止に寄与する活動の促進を図ることを目的に設置され、地域地球温暖化防止活動推進センター(地域センター)等と連携しながら事業者及び住民に対する啓発活動・広報活動等を行っています。

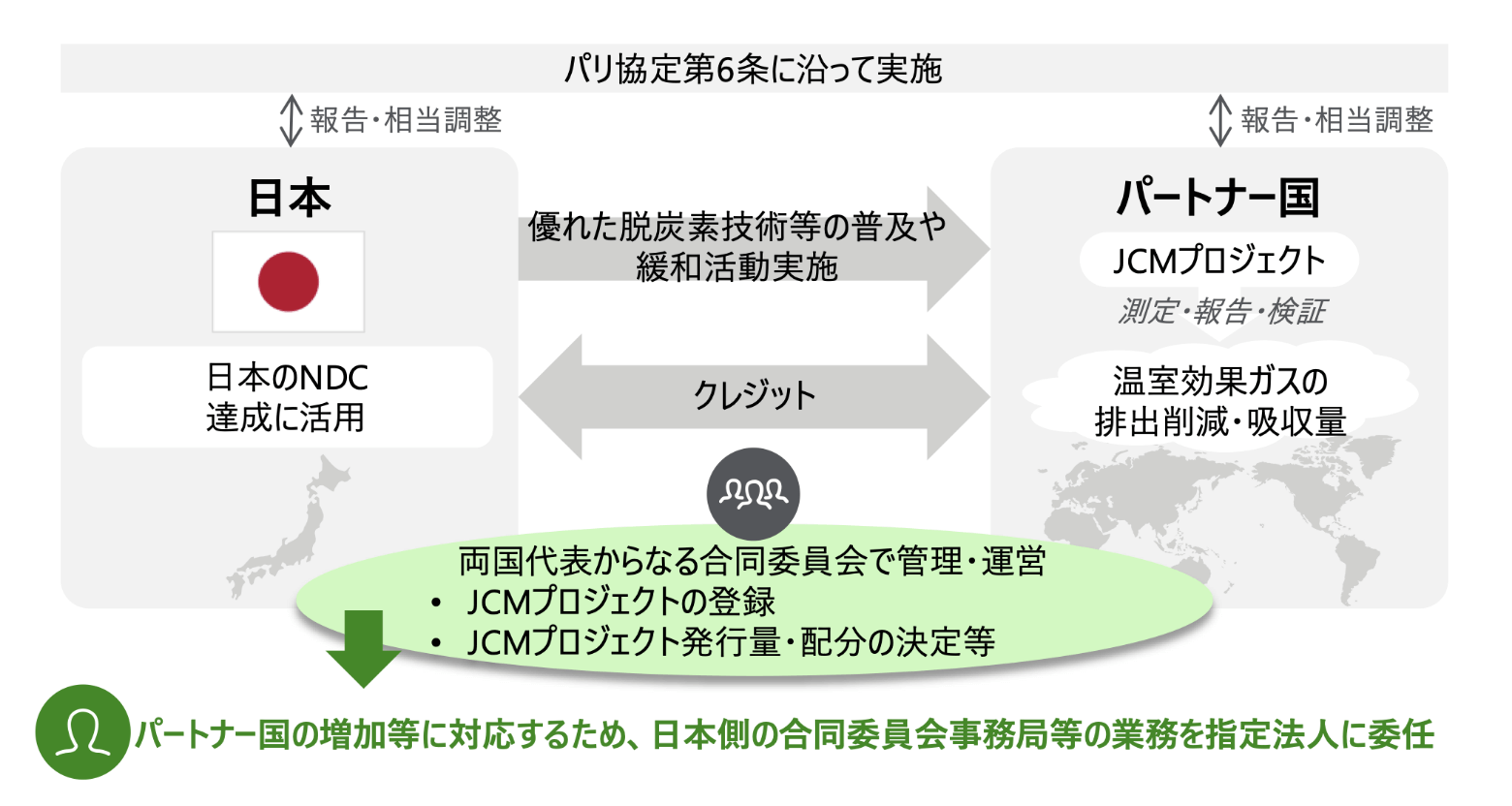

- 二国間クレジット制度(JCM)

- 二国間クレジット制度(JCM)は、日本とパートナー国の間で、日本の企業や政府が技術や資金の面で協力して対策をおこない、得られるGHG削減・吸収の効果を、両国の貢献度合いに応じて配分する仕組みです。

令和6年改正の内容

日本は2050年ネット・ゼロを達成するため、2030年度までに温室効果ガスを46%削減し、さらに50%削減の高みを目指しています。(※)令和6年改正では、パリ協定に基づく日本の目標(NDC)の確実な達成に向けて、国内外で地球温暖化対策を加速するため、次の内容について定めました。

(1) 二国間クレジット制度(JCM)の実施体制強化等

令和6年改正では、脱炭素技術やサービスの普及を進めてパートナー国の排出削減に一層貢献するとともに、日本企業の海外展開と日本の削減目標達成をこれまで以上に支援するため、JCMの実施体制を強化しました。

具体的には、パートナー国との調整等を踏まえたJCMのクレジット発行、口座簿の管理等に関する主務大臣の手続等を規定するとともに、これまで政府と複数の事業者が分担していたJCM運営業務を統合し、主務大臣に代わってJCMクレジットの発行や管理を行うことができる指定法人制度を新たに設立しました。

なお、これらに関する手続の詳細として以下の3つの省令が制定されています。

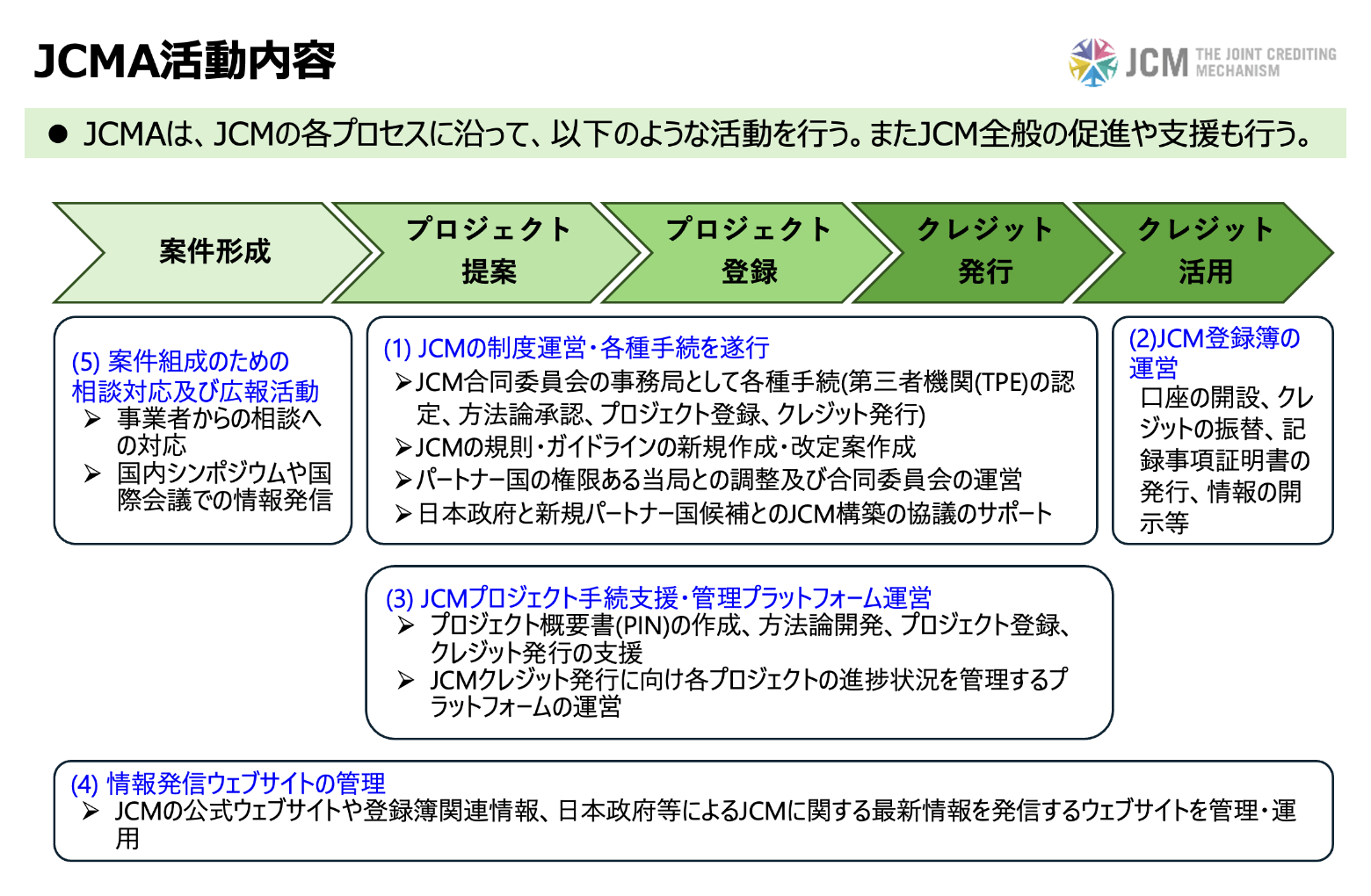

本改正に基づき、令和7年4月1日(火)に、環境省は、経済産業省、農林水産省と共に、JCMに関する指定実施機関「JCM Agency(JCMA)」として、公益財団法人地球環境センターを指定しました。JCMAの主な活動内容は、以下のとおりです。

JCMAが法律に基づき、政府同等の権限を持つことにより、多数の国と同時に調整することが可能となるとともに、案件形成からクレジット活用までの事務をワンストップ化することで、JCM制度活用の効率化・迅速化を図ります。

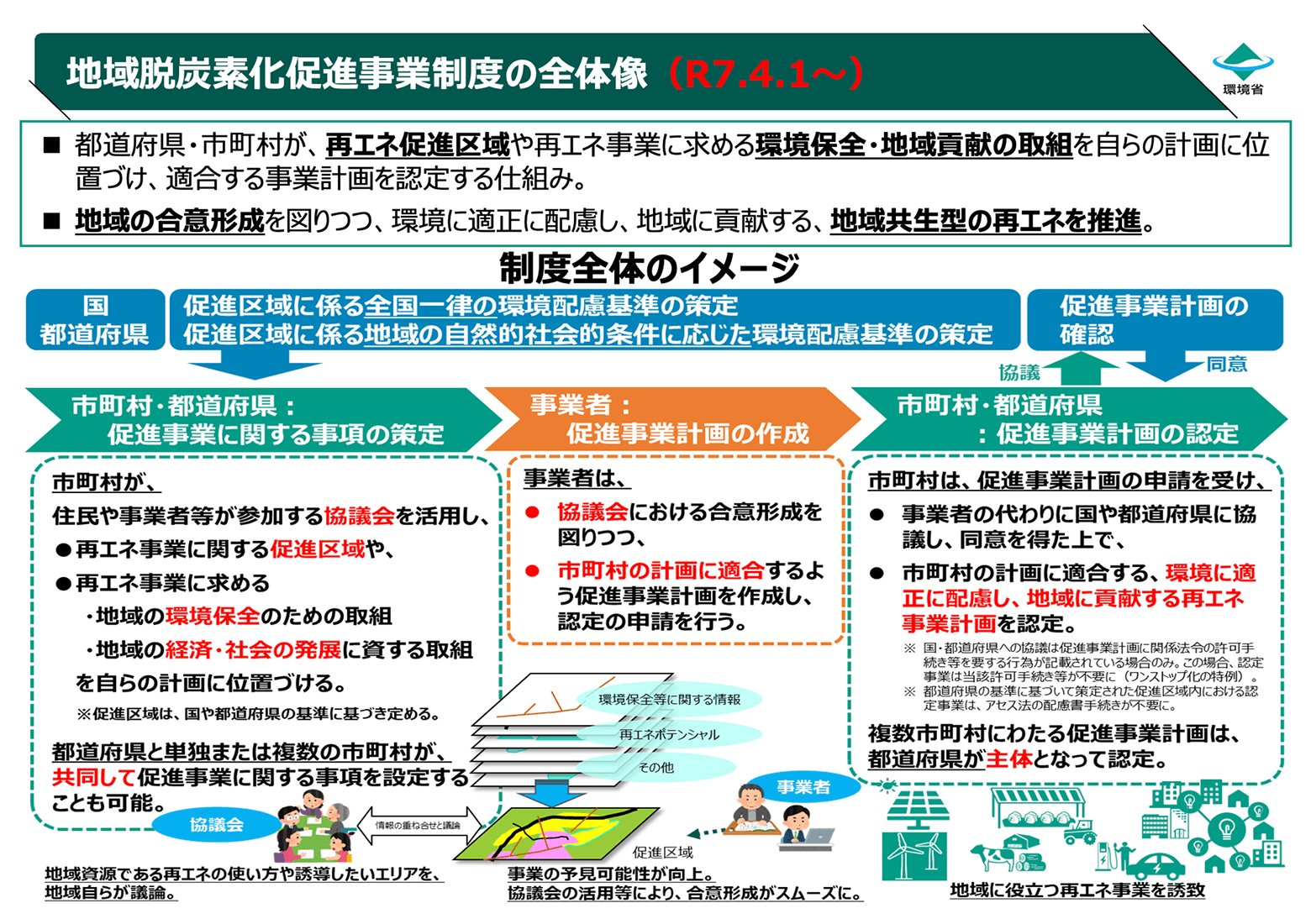

(2) 地域脱炭素化促進事業制度の拡充

地域の脱炭素化のためには、地域の資源である再エネの活用が不可欠ですが、再エネ事業の合意形成に向けては、地域経済の活性化や災害に強い地域づくりなど、地域と共生することが重要です。 このような背景のもと、地球温暖化対策推進法の令和3年改正において、地域脱炭素化促進事業制度が設けられました。

この制度により、国や都道府県が設定する環境保全に関連するルールに基づいて、市町村が地域との合意形成を図りながら促進区域等を設定し、環境に適正に配慮して地域と共生する再エネ導入を促進することができるようになりました。

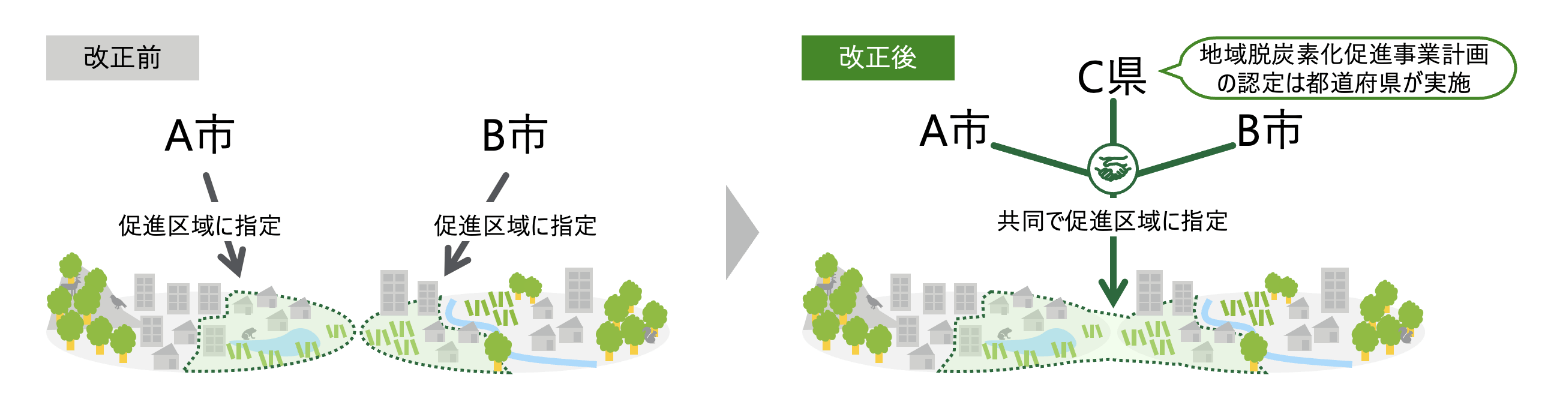

令和6年改正では、これまで市町村のみが定めることができた再生可能エネルギーの促進区域*等について、都道府県及び市町村が共同して定めることができるように変更されました。加えて、その場合は複数市町村にわたる地域脱炭素化促進事業計画の認定を都道府県が行うこととなりました。これにより、より広い視点から促進区域を設定することができるようになりました。

*再エネ促進区域:地方公共団体実行計画において定められる、地域共生型の再エネ導入等を促進する区域

また、許認可手続のワンストップ化特例について、対象となる手続(宅地造成及び特定盛土等規制法の許可手続)が新たに追加されました。これにより、地域と共生する再エネ導入が一層促進されることが期待されます。

(3) その他

上述の内容に加え、日常生活の温室効果ガス排出削減を促進するため、原材料調達から廃棄までのライフサイクル全体で排出量が少ない製品等の選択や、ライフスタイル転換を国民に促す規定が整備されました。

これに基づき、環境省では企業等による CFP(Carbon Footprint of Product)の算定・表示・活用の更なる推進や、「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)を通じた国民のみなさまの行動変容・ライフスタイル転換を、企業・自治体・団体等と協力して推進していきます。

2050年ネット・ゼロの実現には、国・地方公共団体・企業・国民すべての主体による取組が不可欠です。

環境省では、地球温暖化対策推進法の下、今後とも、時代に応じて必要な制度や事業を実施し、多様なステークホルダーの具体的な活動を促進・支援する施策を進めていきます。