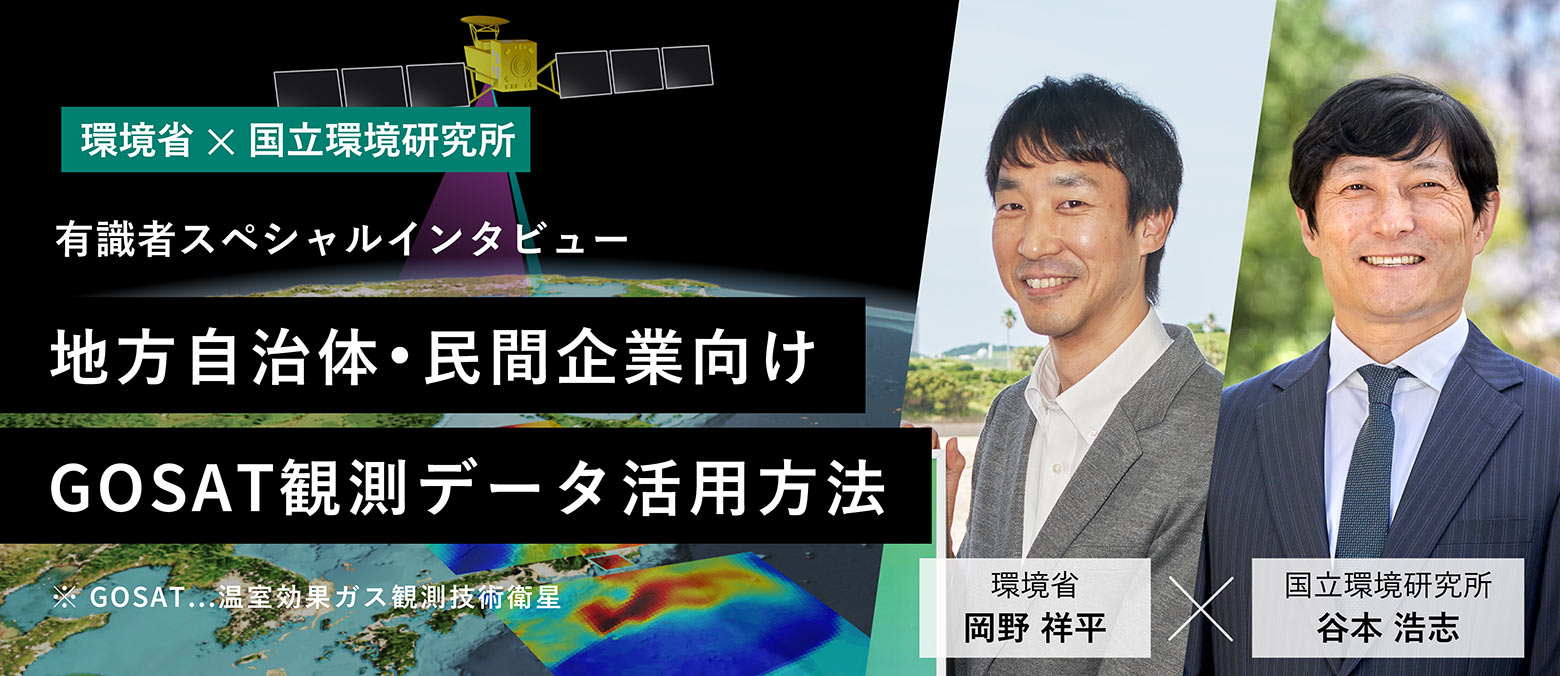

【対談】温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT)の観測データの地方自治体・民間企業等における活用について語る

皆様は、温室効果ガス観測技術衛星(Greenhouse gases Observing SATellite : GOSAT)をご存じでしょうか。

GOSATは、主要な温室効果ガス(GHG)の濃度を宇宙から観測することを専門とした世界初の人工衛星であり、これまでに得られたデータは気候変動に関する科学や政策に貢献してきました。

2025年6月29日には、最新機種の GOSAT-GW(愛称:いぶきGW)が打ち上げられ、その革新的な観測能力に大きな期待が寄せられています。

一方で、地方自治体や民間企業等の方々の中には、「GOSATの観測データが自分たちに何をもたらすのか?また、どのように活用できるのか分からない」と感じている方も少なくないかもしれません。

そこで今回は、GOSATの観測データの活用のヒントを探るべく、国立環境研究所(NIES) 地球システム領域 領域長の谷本 浩志氏と、環境省 気候変動観測研究戦略室 室長の岡野 祥平氏に、お話を伺いました。

具体的には、

- GOSATから得られた観測データを、地方自治体や民間企業等が行う脱炭素の取組における意思決定や行動に、どのように役立てられるのか

- GOSATから得られた観測データは、地方自治体や民間企業等で脱炭素に取り組む方々がこれから直面する課題や、潜在的な課題の解決に、どのように貢献できるのか

といった視点を中心にお話を伺いました。

対談

GOSATプロジェクトとの関わり

自己紹介とGOSATプロジェクトとの関わりについて、お聞かせください。

岡野

環境省 気候変動観測研究戦略室の室長として、国立環境研究所(NIES)や宇宙航空研究開発機構(JAXA)と連携しながらGOSATに係る研究成果の国際発信や民間企業との協力・連携について、主に担当しています。

大学院では相対論的宇宙論の研究室にいましたが、今、初めて宇宙の仕事に戻ってきました。長期にわたるプロジェクトですので、歴代の担当者からの責任や期待も背負って仕事をしています。

谷本

国立環境研究所(NIES) 地球システム領域の領域長を務めています。

大学院では大気化学を専攻し、大気中のオゾンなど、地球規模の大気汚染や気候変動の研究をしてきました。2019年からGOSATプロジェクトに関わることになり、現在、GOSAT-GWの研究リーダーをしています。

開発と技術の核心

GOSATシリーズ(初号機〜GOSAT-GW)の開発背景とこれまでの実績、また最新のGOSAT-GWの技術的な特徴について、教えてください。

谷本

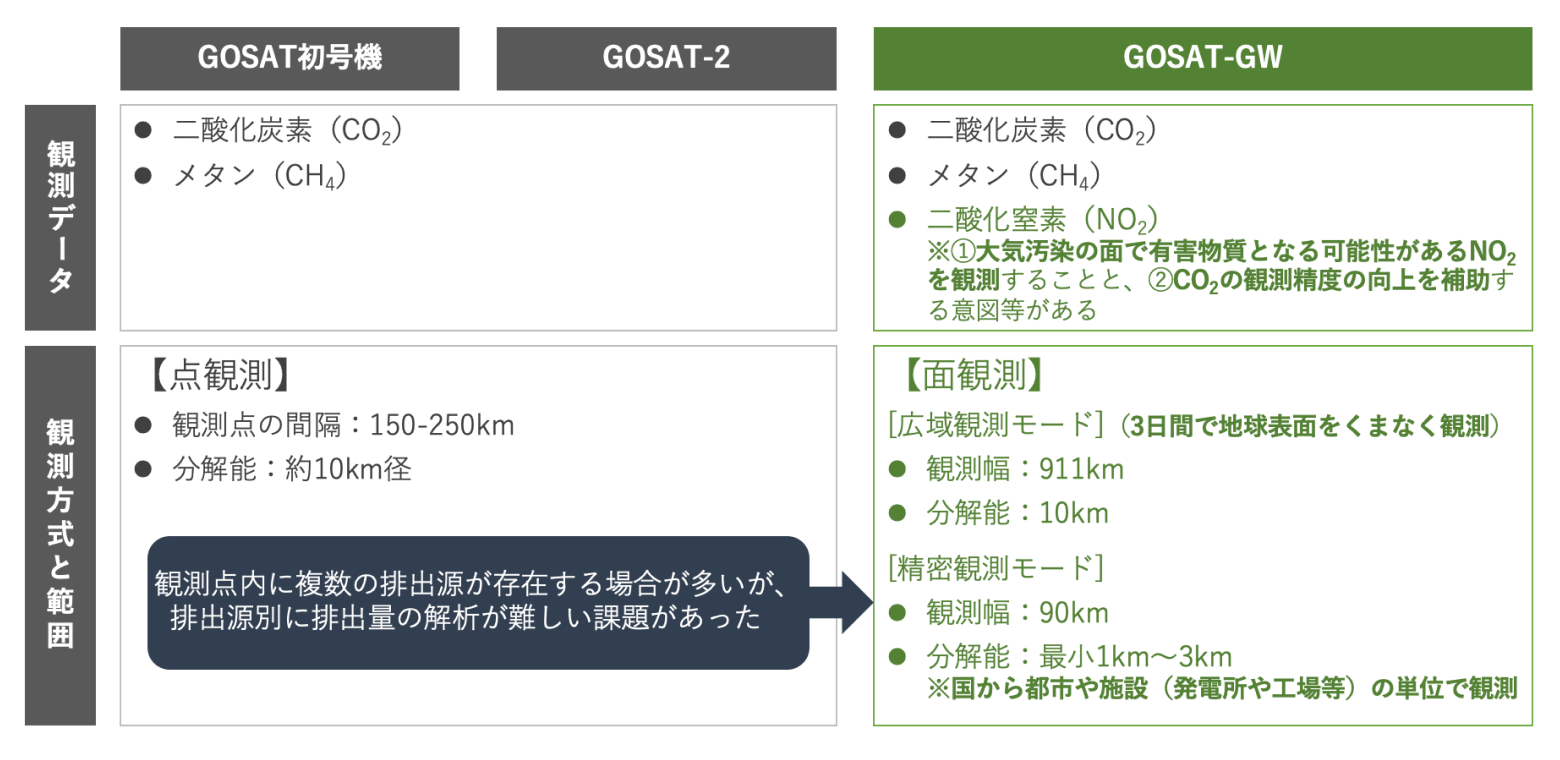

これまで温室効果ガスの測定は地上での観測が主流でした。しかし、2009年に世界初の温室効果ガス観測専門衛星「GOSAT初号機」が打ち上げられたことで、宇宙からの観測が可能になり、大きな革新をもたらしました。

開発にあたっては、成層圏オゾンの観測を行っていた衛星と代替する形での運用となった経緯もあり、実現性や有効性等について、当初様々な議論がありました。それでも、改良を重ねながら開発を進め、日本独自の研究実績を今日まで積み重ねてきました。

岡野

GOSAT初号機と、2018年に打ち上げられたGOSAT-2(2号機)の観測データは、パリ協定の国連報告(各国における人為的なGHG排出削減状況の報告等)にも、推計の確かさを検証する用途で活用されています。

最新機種GOSAT-GWではデータの量やカバーできる範囲が大幅に増えるため、地方自治体や民間企業からの期待も高まっています。

谷本

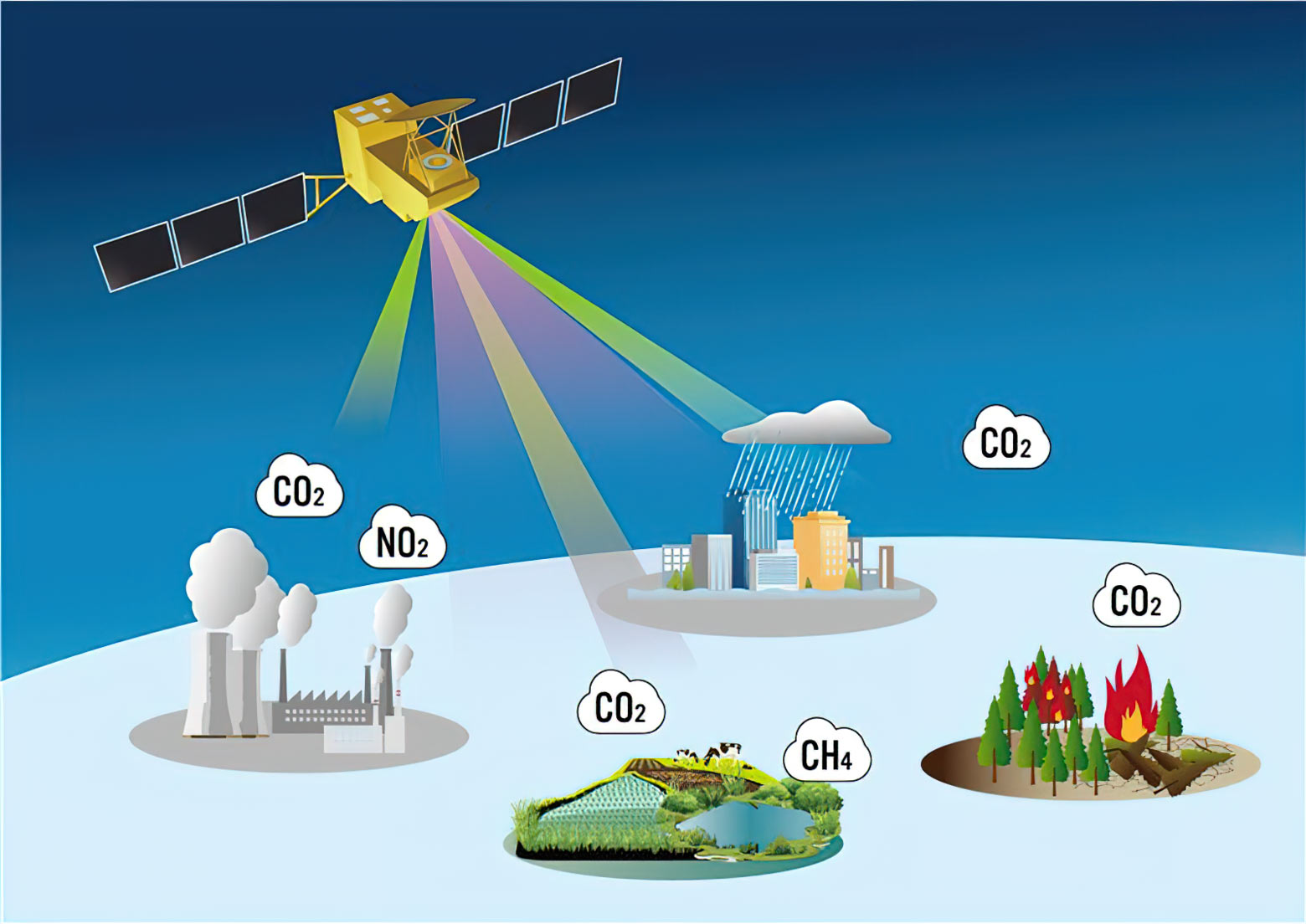

GOSAT初号機とGOSAT-2は、二酸化炭素(CO2)とメタン(CH4)の濃度の地球規模での観測が可能でしたが、GOSAT-GWではこれらに加え、新たに搭載されたセンサーTANSO-3によって二酸化窒素(NO2)の観測も可能になりました。

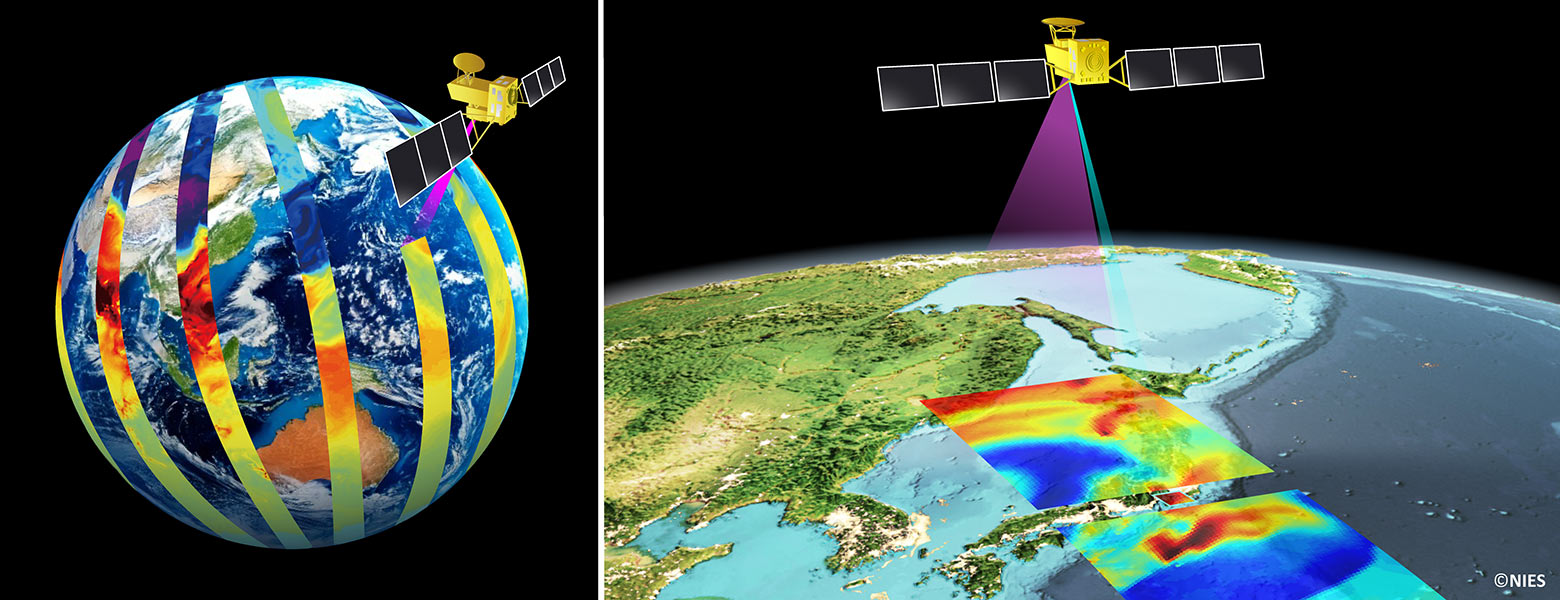

出典:国立環境研究所(NIES)より提供

谷本

海外ではNO2を観測する衛星はすでに存在していましたが、日本ではGOSAT-GWが初めての取り組みとなります。NO2の観測には、いくつか重要な目的があり、ひとつは、オゾンや光化学スモッグといった大気汚染物質の原因となるNO2の分布を把握すること、もうひとつはNO2が化石燃料の燃焼によりCO2とともに排出されるため、これらを同時に測定することによって、CO2の観測精度を向上させる補助的な役割を果たすことです。

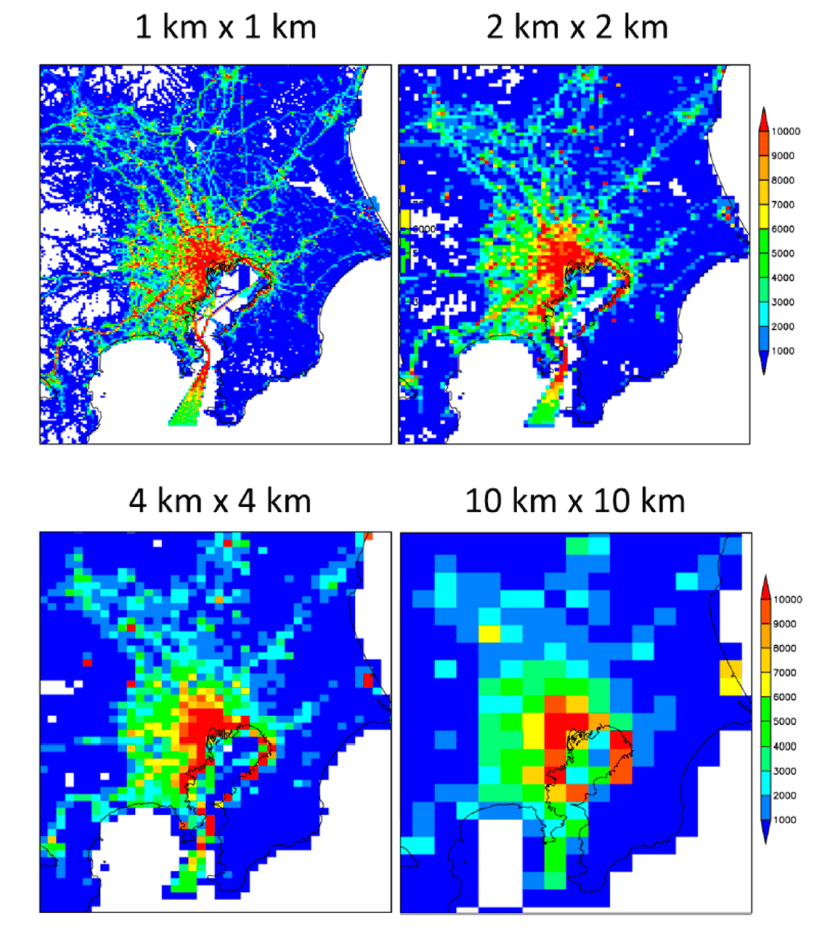

またGOSAT初号機とGOSAT-2では、温室効果ガスを「点」で捉える観測が行われていましたが、GOSAT-GWでは「面」での観測が可能になったことも、もうひとつの大きな技術的特徴です。これによって、地球表面全体を網羅的にスキャンすることで、より広範囲且つ詳細な観測データの取得が可能になりました。加えて、最小1kmといった分解能での精密な観測も可能ですので、可視化したときの見え方も大きく変わりますね。

出典:「GOSAT-GW温室効果ガス観測ミッション:コンセプト」(J-STAGE)、及び本対談の内容を基に作成

出典:国立環境研究所(NIES)より提供

出典:「最新の衛星観測はどう大気汚染政策に役立つか?―衛星観測と地上観測の相補的役割―」(J-STAGE)

岡野

またGOSAT-GWには、もうひとつ別のセンサーAMSR3が搭載されており、水循環に係る様々なデータも収集が可能です。

例えば、気温の上昇によって、北極や南極の降雪がどのように変化するかを把握することができます。また、大気中の水蒸気量の把握も可能となりますので、線状降水帯や台風の進路予測など、気象予測の精度向上が期待されます。

その他には、海水温のデータを活用することで、魚が集まりやすいとされる暖流と寒流の境目を漁船の担当者が、より精密に確認しながら操業することも可能になり、漁業活動の効率化にもつながります。

GOSAT-GWは、社会にどのような変化をもたらす可能性があるとお考えでしょうか。

岡野

これまでは、パリ協定に基づき、国がどのような温室効果ガスの排出削減目標を約束するかが議論の中心でした。そのため、GOSAT初号機とGOSAT-2も大陸や国レベルのマクロな排出量の把握を中心に取り組んできました。

これからは、二年ごとの国連への排出・吸収量報告義務がすべての国に課される中で、世界中の地域や企業等がどうやってその約束を守るか、年間どれだけ削減・吸収したのか、国はどのように支援するのかという具体策が問われます。

3号機のGOSAT-GWによって、都市や地域の観測が可能になります。

さらには発電所や工場といった施設レベルのミクロな単位での排出量の推計に活用することも目指しています。これによって、地方自治体や民間企業等の方々の温室効果ガスの排出削減の取組に直接的にGOSAT-GWの観測データを使ってもらえるようになることはとても大きい変化だと思います。これは単に環境省の願いというだけではなく、世界的な流れでもあります。

先月、NIESが主催した、温室効果ガスの衛星観測に関する元来非常に学術的な会合(IWGGMS21、於高松)に、今年は某GAFAの一角、民間GHG衛星企業、日本の金融機関、企業排出量を公表・監視している国際NGOなどが参加しました。日本はもちろん世界中のプレイヤーが、衛星による排出量推計データや解析技術、特にGOSAT-GWのデータをビジネスに使おうと周到に準備を進めている印象を受けました。こういったニーズに対して、迅速にデータ提供し、日本と世界の排出削減にどんどん活用していただきたいです。

谷本

そうですね。気候変動対策の取組は、国や地方自治体等の公共機関が主体で進める印象がありましたが、民間企業の意識も変わってきています。

温室効果ガスの排出削減にまだ取り組んでいない組織にとっては、GOSAT-GW等の精密な観測によって、その状況が見えるようになることはリスクとなり得ますが、一方で、データを活用し、自分たちの排出削減の取組状況を積極的に可視化して、きちんと削減が進んでいることを社会に発信することが、企業の経済的な価値につながる機会になると捉える民間企業が増えていることを感じます。

例えば、メタンの漏洩は抑制・防止すべきですが、今まで把握できていなかったメタンの正確な漏洩量が把握できるようになることは、供給側にとって経済的に大きなメリットになります。

その意味で、GOSAT-GWに対する世界からの期待はすごく大きいと思います。

岡野

様々なプレイヤーが関心を持ってくれていますが、自社の排出削減の進捗把握にGOSAT-GWのデータを活用したいという企業がいる一方で、金融機関が投資(ESG投資やインパクト投資等)の判断材料にデータを活用しようとするケースも多く見られます。

排出量や削減量がオープンになり、それが投資判断に使われるとすれば、対策やその証明が不十分な企業には投資資金が集まりにくくなるような変化も今後想定されます。

谷本

民間企業の価値や株価にも直接的に影響してくる可能性がありますね。

実際の意思決定への貢献(これまでの取組との接続)

現在の地方自治体や民間企業と、GOSATとのつながりや接点について、お聞かせください。

岡野

現在、多くの地方自治体が自らの温室効果ガスの年間排出量を推計し、その結果を公開しています。また民間企業においても、環境省の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度)」や国際的な基準である「GHGプロトコル」に基づいて、年間の排出量を算定し、その結果を公表しています。

現状、これらの排出量の算定は、主に統計データや排出係数を用いた推計によって行われていますが、まずはGOSAT-GWから得られた実測データを見て、従来の推計値と照らし合わせてみてもらうことから始めていただき、実測データの有効性を実感いただきたいと考えています。

谷本

その他の接点としては、ウェブサイトや説明会に加えて、オンサイトでのコラボイベントなども実施をしています。これらの取組を通じて、一般市民や民間企業の方々に衛星データの利用価値をより深く知っていただくことで、意思決定につながる意識の向上に貢献できればと思っています。

これまでGOSATから得られたデータや知見が、実際に政策やビジネスに貢献したり、プレイヤーの意思決定に使われた具体的な事例があれば教えてください。

岡野

国レベルにおいてはGOSAT初号機およびGOSAT-2の段階で、パリ協定などに対する国際的な貢献の実績は十分にあったと思います。そうした中、民間企業の中には、衛星データを自社のビジネスに応用できるかどうかを試験的に検討していたところもありました。

そして今回、GOSAT-GWの革新的な技術と得られるデータに可能性を感じた企業の中には、衛星データのビジネス活用に確信を持ち、実際にプレスリリースを発表した民間企業も数社あります。

岡野

地方自治体や一般市民の方々にGOSATのデータや知見を活用した温室効果ガス削減の取組に関わる意思決定を促すためには、その地方自治体と連携してGOSATのデータを活用した市民向けの啓発イベントを開催することも有効だと考えています。

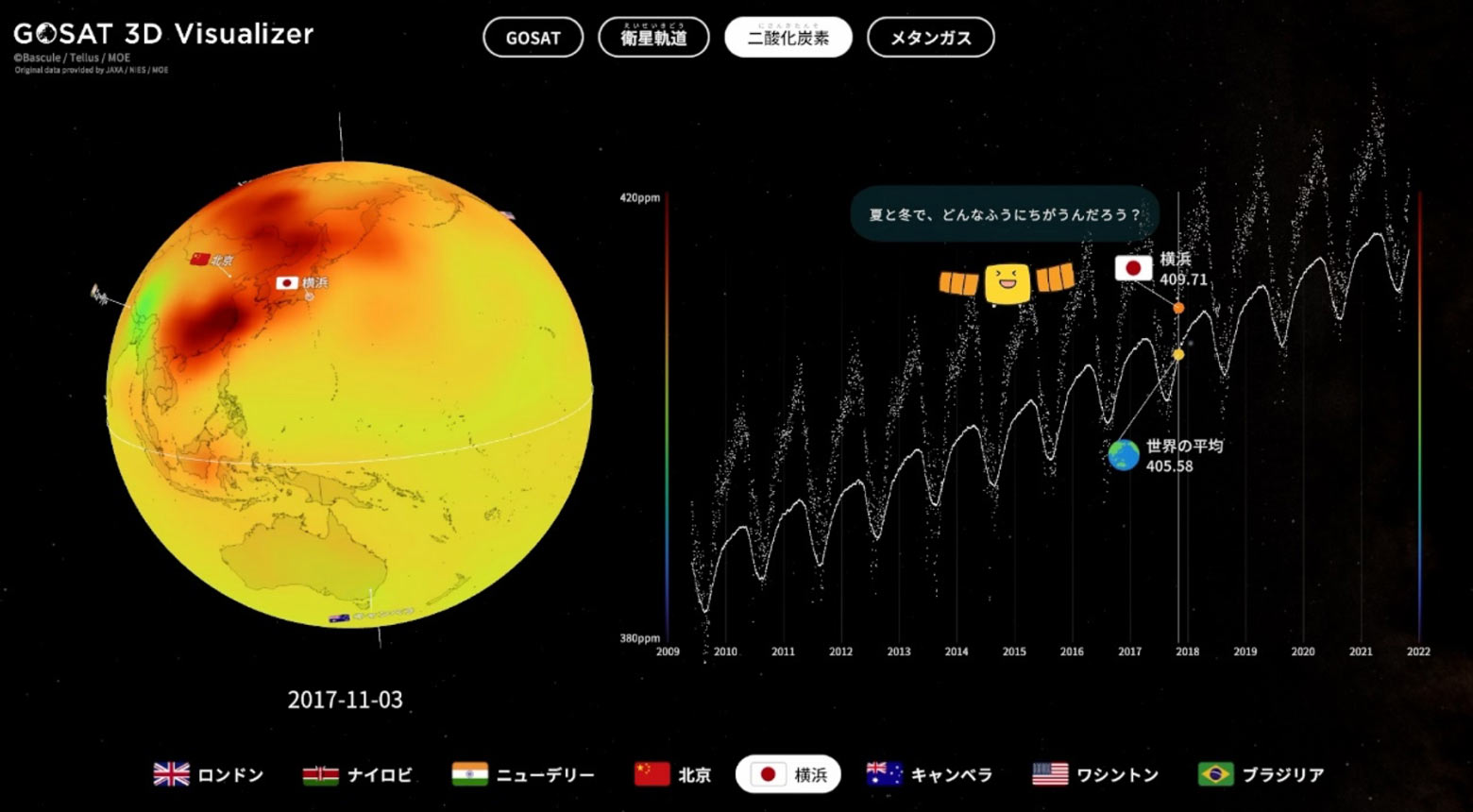

環境省では、温室効果ガスの濃度を可視化する「GOSAT 3Dビジュアライザー」を横浜市の科学館に展示したり、大阪万博でイベントに使っていただくなど、子どもたち向けの啓発も推進しています。

展示希望の科学館がありましたら、ぜひ当室にお声がけください。ぜひこうした取組にご参加いただき、衛星データの価値を体感していただけばと思います。

出典:温室効果ガス濃度が見えるGOSAT 3Dビジュアライザーの「はまぎん こども宇宙科学館」での展示(環境省_報道発表資料)

多様なプレイヤーへの現在または近い将来の恩恵(これからの期待)

GOSAT-GWのデータは、現在または近い将来において、地方自治体や民間企業が直面すると考えられる問題に対し、どのように貢献しますか。

谷本

地方自治体においては、排出量を算定するにあたり、地域の境界(どこまでが自分たちの県や市町村なのか)を明確にしたいニーズは既に存在していると考えています。日本では、地域ごとに森林、山地、都市部などの状況が大きく異なりますし、また排出量の多い発電所や工場が特定の地域に集中している場合もあります。

そのため、森林などの炭素吸収エリアと都市部などの炭素排出エリアの網羅的かつ精密な把握、さらに隣接する地域との境界の明確化は、正確な排出量把握につながることから、GOSAT-GWのデータ活用に対する地方自治体の関心は非常に高いです。

出典:国立環境研究所(NIES)より提供

谷本

炭素クレジット認証にGOSAT-GWのデータを活用し、AIの訓練に使おうとしているスタートアップも存在します。

岡野

その他の民間企業の事例としては、GOSAT-GWのデータを前提に、銀行、温室効果ガスのモニタリング企業、メーカーなどが連携し、温室効果ガスをわかりやすく可視化するサービスの開発を進めています。また、保険会社が海外のベンチャー企業と連携し、メタンの漏洩検知サービスを共同開発することを発表するなど、GOSAT-GWのデータを活用した新たなビジネスの動きも広がりを見せています。

谷本

本業と社会課題解決を両立する取組は、非常に有意義だと考えます。

例えば、「メタン漏洩検知保険」の仕組みでは、石油会社やガス会社などが対象となり、衛星によって、メタンの漏洩が検知された場合に、保険金が支払われます。この仕組みによって、企業は自社の資源であるメタンの漏洩を抑制・防止することが、経済的なメリットにつながるとともに、気候変動対策にも貢献することになります。

社会的接点とイベントとの接続

2025年の大阪・関西万博やCOP30といった大きな機会に、GOSATはどのような意義や役割を果たせると考えていますか。

谷本

万博では、GOSATデータをビジュアライズしたものを民間企業がイベントに活用し、衛星データの利用価値について地方自治体や民間企業、一般市民の方々への意識向上や、社会実装の加速に寄与しています。

岡野

これまで触れてきたようなGOSAT-GWの衛星データをビジネスに積極的に活用する民間企業は、昨年のCOP29で世界に向けて情報発信しています。COP30でもNIESと連携して色々と企画しています。

メッセージとビジョン

地方自治体や民間企業、そして一般市民が「GOSATがある今だからこそ、できること/始められること」は何だと考えていますか。

岡野

GOSATの観測データを適切に活用することで、温室効果ガス削減など、環境に配慮した取組が正当に評価される時代が到来しています。環境に良いことをしている人や組織には、より多くの投資資金が集まり、予算や人材も集まるような世界になっていくことを信じています。今こそ積極的に取組を始めてほしいと思います。

谷本

仰るとおりですね。私も積極的にGOSATの観測データを利用してほしいと思います。

GOSAT-GWの登場によって、既存の地図アプリで詳細な地理情報を確認するように、自分の町や地域の温室効果ガスの排出量を分かりやすく可視化できるようになる時代も近いと考えています。

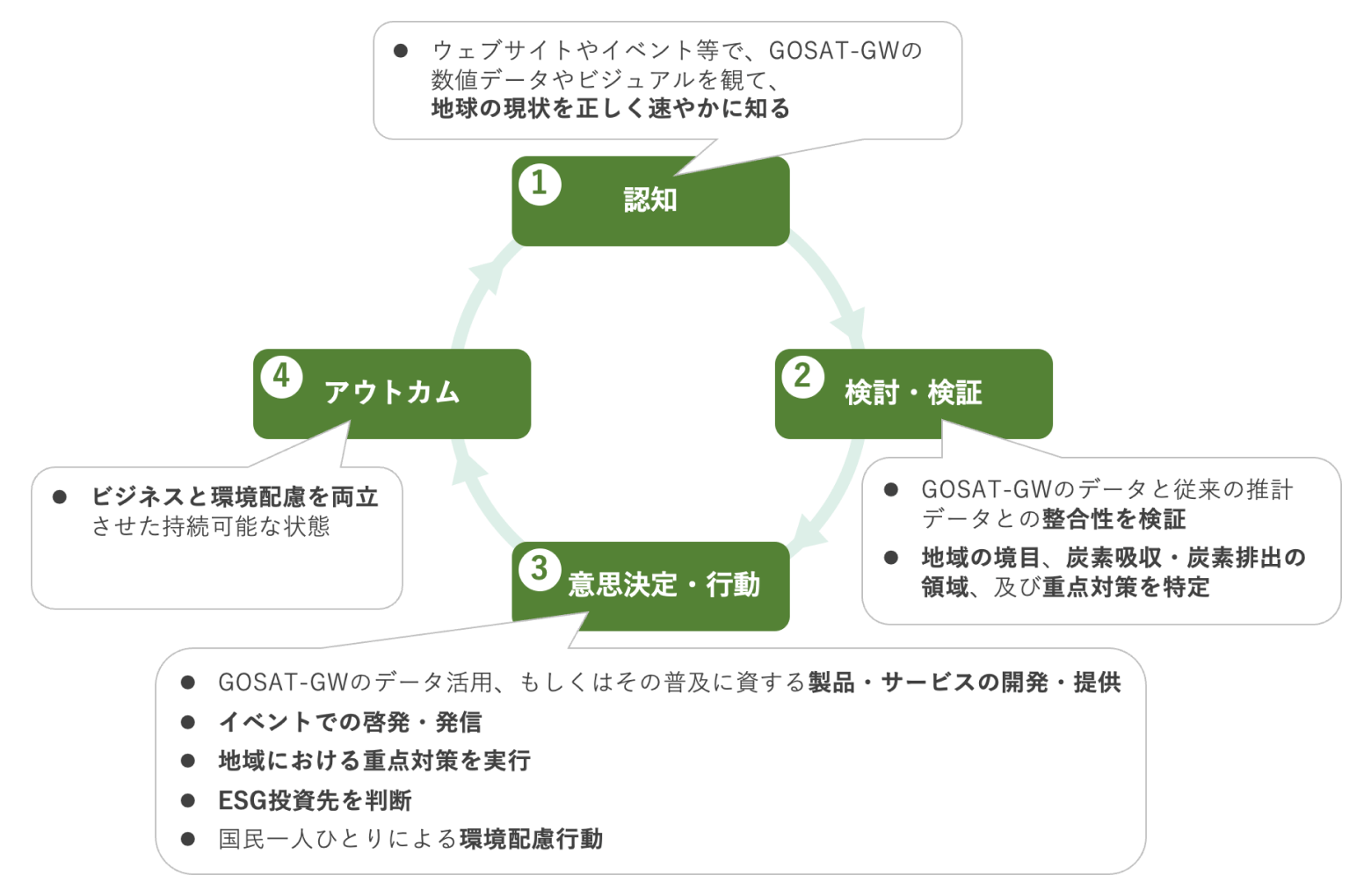

ビジュアルで見られるようになるというのはわかりやすいので、やはり楽しいですよね。天気予報のように、身の回りの温室効果ガスの濃度を数値やビジュアルをいつでも確認できるようになれば、意思決定や対策のサイクルもより迅速に回り、取組が加速していくと期待しています。

出典:本対談の内容を基に作成

最後に一言あれば、お願いします。

岡野

今後、GOSAT-GWのデータを実用化するための民間企業のサービス提供に非常に期待しています。ビジネスへの利用には、全球炭素循環の研究に使うような網羅的で高精度な排出量は必ずしも必要ではなく、局所的な排出量の増減が分かるだけで十分なケースもあります。

世の中の多様なニーズに応じて、あえて精度よりスピードを重視して、先行的にデータを提供することも考えています。民間企業の皆様には、そのデータを使って、世の中に役立つサービスを提供する原動力になっていただきたいと考えています。

ぜひ脱炭素ポータルをご覧いただいた民間企業の皆様には、積極的に取組を始めていただければ嬉しく思います。また、地方自治体の皆様には、よいサービスが出現した暁には、それらを使って削減の進捗管理にお役立ていただければと思います。

谷本

まずは、年末をめどにNIESから、光のスペクトルのデータの先行提供を始めたいと思います。また、10月頃から集中観測のリクエストも受け付けます*1。年末には、GOSAT-GWの一次データである光のスペクトルがNIESに届き、二次データである濃度データの作製が本格的に始まる予定です。その後、2027年1月頃を目途に、皆様のもとにデータをお届けできる予定です。

本日お話してきたように、可視化されたデータやビジュアルを通じて、温室効果ガスの状況を正しく知り、適切な危機感を実感することも重要ですが、それと同時にぜひ楽しみながら、日々の生活や意思決定に役立てていただければと思います。

おわりに

GOSATに関するお二人の対談は、いかがでしたか。GOSATのデータを活用するイメージが湧きましたでしょうか。

地方自治体や民間企業の皆様は、ぜひこの記事の内容を参考に、GOSATのデータを有効に活用し、それぞれの取組に係る意思決定や行動につなげていただければと思います。

少し先の将来における社会課題への対応や活用の可能性(これからの期待)

今はまだ顕在化していないが、少し先の将来に予想される社会課題に対し、GOSAT-GWの観測技術はどのように活かされていくとお考えですか。

今後、地方自治体や民間企業による実務的な利用を広げていくための展望はありますか。また、その際の課題や次の一手はありますか。