大阪・関西万博で体感しよう 地球の未来!(1/2)

~未来の環境技術と地域づくりの最前線~

2025年日本国際博覧会(略称:大阪・関西万博)が盛り上がりを見せています。

皆様は、もう会場に足を運ばれましたか?

環境省では、大阪・関西万博において多岐にわたる取組を実施しています。本記事では、その中から特に注目すべき内容をご紹介いたします。

本記事は前半と後半の2部構成となっています。

前半では主に、環境ビジネスに関わる民間企業の皆様や、脱炭素に取り組む地方自治体の皆様に自組織での今後の取組の参考となるような、実務に役立つ情報をお届けします。次に、後半では、暮らしに関わるすべての皆様に向けて、大阪・関西万博で体験できる未来の環境情報をご紹介しています。

ぜひ読んで頂き、機会がありましたら、現地に足を運んでみていただければと思います。

また、環境省では、オンラインでも楽しめるコンテンツとしてバーチャルパビリオンを出展しています。こちら「環境省によるバーチャル万博での展示」も併せてご覧ください。

未来の環境技術と地域環境政策の最前線

日本のEVバスの技術・ノウハウ発信

(EVバスによる未来の都市交通の実証と技術発信)

大阪・関西万博では、モビリティの脱炭素化に向け、環境省が関わる先進的な取組が展開されています。

特に注目されているのは、会場内外のアクセス手段として導入されているEV(電気)バス。日本の技術力を結集した100以上の最新鋭EVバスが実際に運行され、来場者の移動手段として提供されています。また、一部区間でのレベル4の自動運転や走行中給電等の革新的な技術の実証も行われています。

環境省は、2050年カーボンニュートラルに向けEVバス等の導入支援や、先進的な環境技術の社会実装を加速させていきます。

民間企業や地方自治体の皆様には、これらの技術の社会実装、地域の脱炭素化に向けて、ぜひご注目いただきたい内容です。

環境省では、こうした商用車の電動化を支援する事業を実施しており、現在も公募中です。

2030年度までに前倒しでカーボンニュートラルの達成を目指す脱炭素先行地域の実現

(脱炭素先行地域の実現に向けた地域施策と連携の可能性)

環境省では、2030年度までに前倒しでカーボンニュートラルの達成を目指す「脱炭素先行地域」の取組を全国で推進しています。

大阪・関西万博では、こうした先進的な地域づくりの事例を広く発信する場として、2025年5月のテーマウィークにおいて、国、地方公共団体、民間企業等による講演やパネルディスカッションを実施しました。

これらのセッションでは、地域の課題に即した脱炭素施策や、企業との連携による社会実装の事例など、実務に直結する情報が共有され、双方向の意見交換が行われました。

第1部:「シティ × モビリティ」 プレイヤー達が描く脱炭素ビジョンの「交差点」を探る

移動空間の再編やモビリティの脱炭素に取り組む実践者による対話を通じて、未来の脱炭素まちづくりの可能性を探りました。

第2部:地域に合わせたまちづくりを! 多様性に富んだ脱炭素の「カタチ」

商店街、寺社、インフラなど、脱炭素まちづくりに取り組む実践者を招き、未来の脱炭素まちづくりについて対話を行いました。

両セッションのアーカイブ動画は現在公開中です。ぜひご視聴いただき、皆様の地域や事業における脱炭素施策の検討・推進にお役立てください。

今後の取組に向けた活用ポイント

- 他自治体への先進事例の照会・横展開

- 環境省への事例紹介・相談

- 自治体での導入検討に向けた情報収集

- エネ特ポータルを通じた委託・補助事業の活用

サーキュラーエコノミー及び大阪ブルー・オーシャン・ビジョンの実現

(循環型社会と海洋環境保全による持続可能な地域づくりの推進)

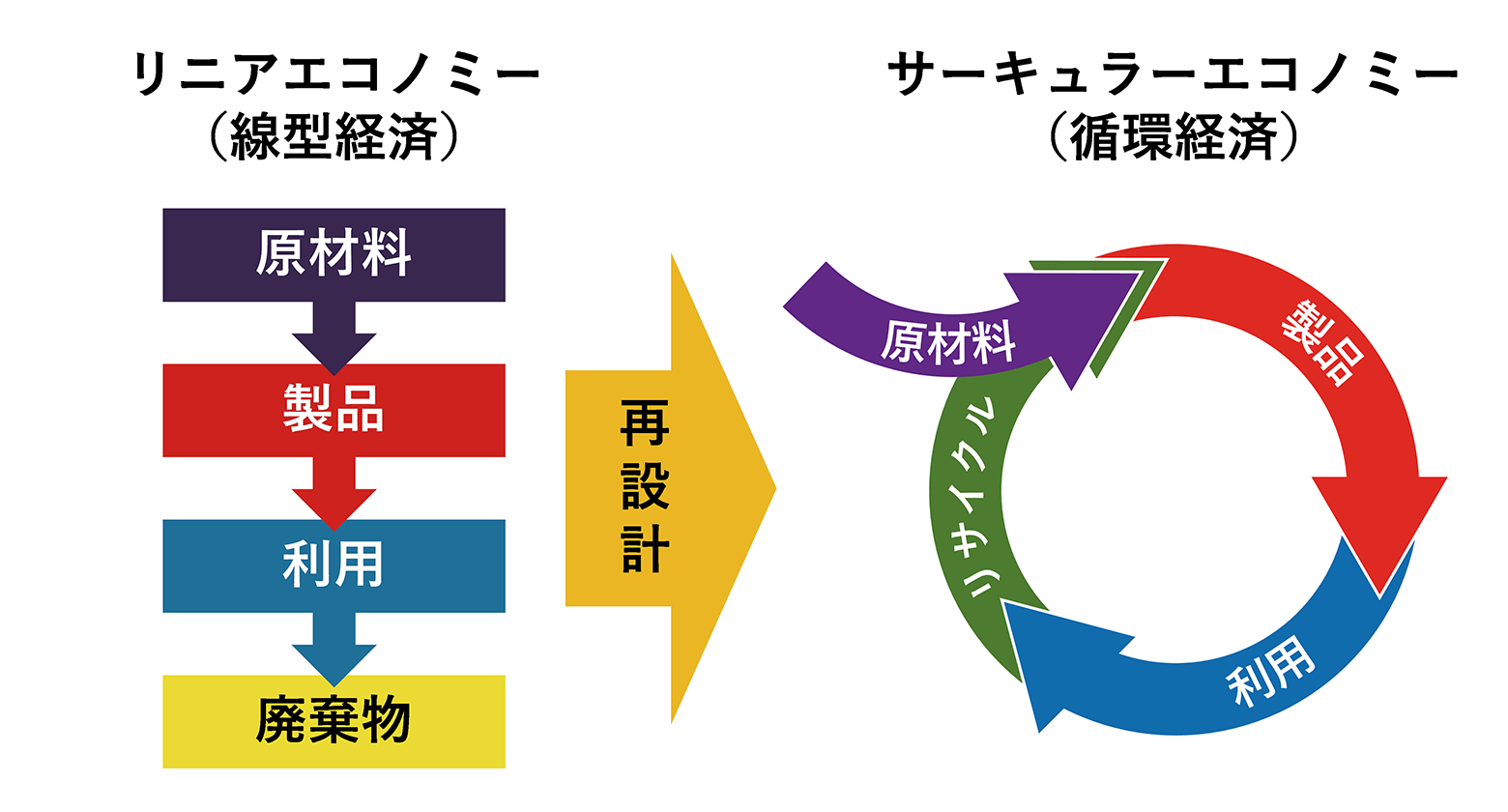

環境省では、大阪・関西万博を通じて、サーキュラーエコノミー(循環経済)への移行と、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向けた取組を広く発信しています。

大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済・社会様式につながる一方通行型の線形経済から、持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行は、企業活動や地域づくりにおいても重要なテーマです。

また、日本の温室効果ガス排出量のうち資源循環が貢献できる余地がある部門由来の排出量は約36%に上るという試算があり、循環経済の実現に向けた取組は脱炭素化にもつながります。

大阪・関西万博に関連して、環境省は、以下のような博覧会協会に対する助言や、先進的な技術、官民連携の取組等の紹介を行い、来場者をはじめとする国民全体の意識変革・行動変容を促したいと考えています。

これらの情報を通じて、他自治体の先進事例の照会や、自地域への横展開、導入検討、さらには「エネ特ポータル」を通じた委託・補助事業の活用などにぜひお役立てください。

サーキュラーエコノミーや海洋環境保全は、地域経済の活性化や企業価値の向上にも直結する重要なテーマです。大阪・関西万博を契機に、皆様の地域や事業における取組にご活用ください。

大阪・関西万博における体験型企画について

環境省は経済産業省と共同で、テーマウィーク「地球の未来と生物多様性」において、循環経済(サーキュラーエコノミー)の認知拡大及びプラスチックの流出を防止し新たな汚染につながらない「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を実現した社会像の発信に向けて 、体験型催事「サーキュラーエコノミー研究所」を開催します。

サーキュラーエコノミーやプラスチック汚染対策について子供から大人まで楽しく学び、体感できるよう、企業展示、体験型ワークショップ、特設ステージにおけるゲストトーク、プラスチック汚染に関する最新の調査研究や、自治体や企業等による様々な取組のパネル展示を行いますので、ぜひお越しください。

【環境省主催イベント・ワークショップ情報】

環境省主催の体験型ワークショップやステージイベントの最新情報は、今後下記ウェブサイト上の特設ページで順次掲載していきます。 一部の企画については、事前参加登録が可能になる予定です。

【サーキュラーエコノミー研究所】

- 日時:令和7年9月23日(火・祝)から9月29日(月)10:00~20:00(最終日のみ19:00まで)

- 会場:大阪府・夢洲 大阪・関西万博会場内EXPOメッセ「WASSE」南ホール

- 主催:経済産業省、環境省

- 協力:朝日新聞出版(「科学漫画サバイバル」シリーズ)

2030年ネイチャーポジティブの実現に向けて

(2030年ネイチャーポジティブの実現に向けた自然再興と多様な取組の展開)

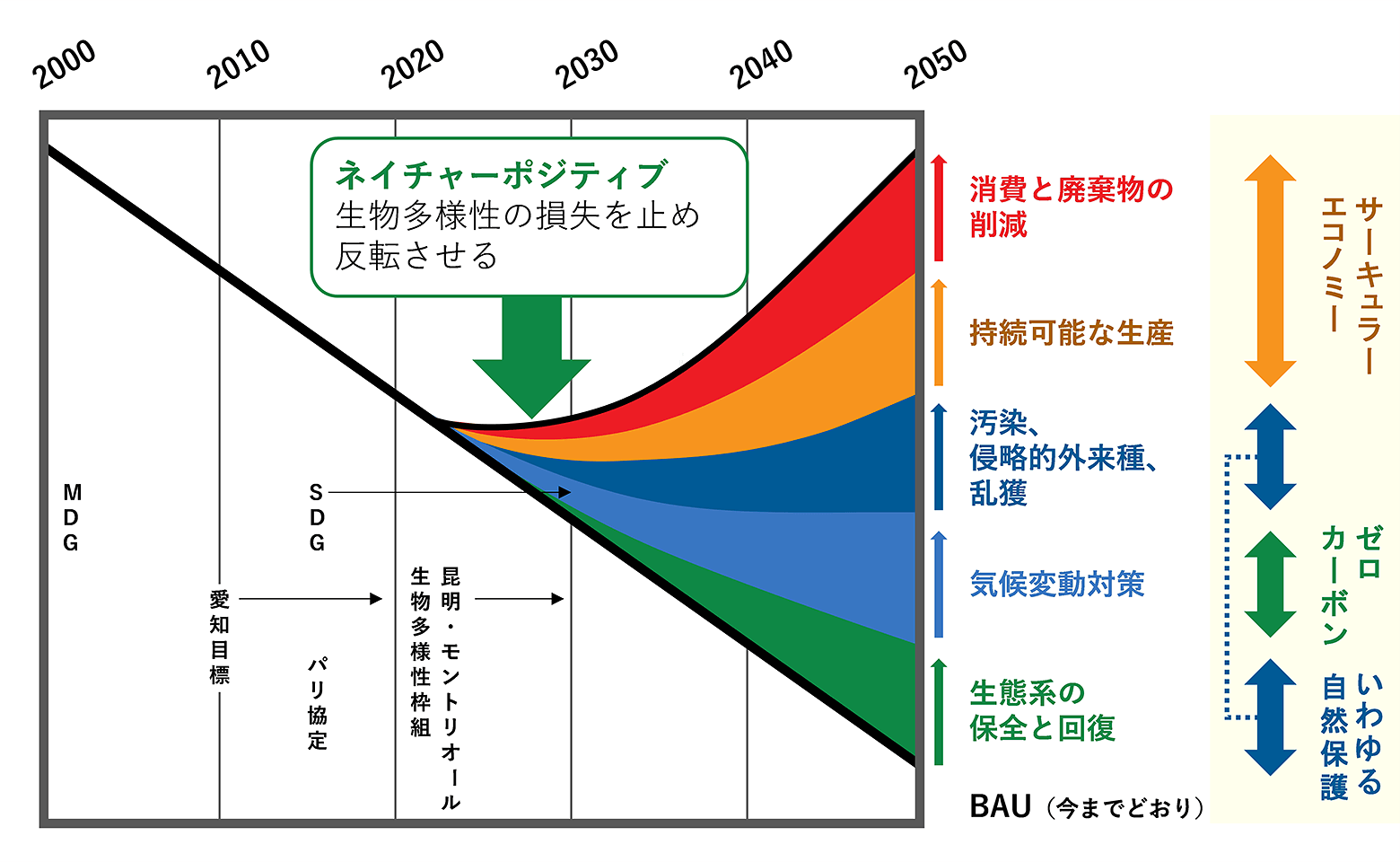

ネイチャーポジティブとは日本語訳で「自然再興」と訳され、「生物多様性の損失を止め、反転させることで、自然を回復軌道に乗せること」を意味します。

日本は、2023年3月に「生物多様性国家戦略2023-2030」を閣議決定し、世界に先駆けて「2030年ネイチャーポジティブ」実現を目指す方針を打ち出しました。

環境省は大阪・関西万博において、ネイチャーポジティブ実現の重要性や波及効果などを紹介し、来場者の意識改革と行動変容を促進する企画展示を実施しています。

イメージ画像(大阪・関西万博テーマウィーク)(※公開終了)

展示では、2030年ネイチャーポジティブの実現に向けた取組に加え、ネイチャーポジティブと関連の深い「気候変動対策」もテーマとして取り上げています。これらの展示を通じて、来場者が幅広い情報に触れ、自然と人との関わりについて、主体的に考える機会となることを期待しています。展示テーマには以下のような取組が含まれます。

環境省は、令和6年4月に成立した「地域生物多様性増進活動促進法」に基づき、2030年のネイチャーポジティブの実現に向けて、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)への対応も求められる民間事業者や地方自治体と連携し、取組を一層推進していきます。